La Lennor Engineering Company fu una delle realtà più singolari e affascinanti del panorama industriale statunitense legato alla produzione di apparecchi fotografici nel secondo dopoguerra. Fondata nel 1946 a Chicago, Illinois, da Leonard Norris, ingegnere meccanico con una formazione in ottica applicata e una solida esperienza maturata durante il secondo conflitto mondiale nel settore della strumentazione militare, l’azienda nacque in un momento di grande fermento tecnologico e riconversione industriale. Proprio questa riconversione fu la chiave che permise a molte aziende a vocazione bellica di esplorare il settore civile, e la fotografia fu uno degli ambiti privilegiati.

Norris, affiancato da un ristretto team di tecnici provenienti dall’industria aeronautica e dalle officine ottiche del Midwest, mise a frutto le competenze nella micromeccanica di precisione, scegliendo di concentrare le risorse dell’azienda su una produzione limitata, ma ad altissima qualità. A differenza dei colossi emergenti dell’epoca come Eastman Kodak, la Lennor Engineering si pose l’obiettivo di rivolgersi a una clientela ristretta ma esigente: fotografi professionisti, istituzioni accademiche, laboratori scientifici.

Nei primi anni, la Lennor fu principalmente un’officina conto terzi, realizzando componenti di precisione per altri produttori, specialmente sistemi di otturazione e corpi macchina per piccoli brand del Midwest. Solo a partire dal 1951 iniziò la progettazione e produzione di un sistema fotografico completo a marchio proprio. L’approccio fu radicalmente ingegneristico: ogni parte doveva essere modulare, revisionabile, costruita per durare nel tempo e sopportare usi intensivi in condizioni ambientali difficili. Questo approccio portò alla nascita del primo prodotto proprietario: la Lennor Reflex 4×5, una fotocamera da studio e da campo a ottica intercambiabile e chassis modulare, pensata per garantire massima flessibilità al fotografo.

L’impostazione produttiva rimase artigianale, e questo fu sia un punto di forza che un limite. La Lennor non cercò mai la produzione di massa. Ogni esemplare era assemblato a mano, testato singolarmente, calibrato per tolleranze minime. Questo fece lievitare i costi, ma rese ogni unità un oggetto tecnico di straordinaria qualità. Il posizionamento dell’azienda sul mercato fu più vicino alla logica degli strumenti di misura che a quella del prodotto commerciale.

Durante il decennio tra il 1955 e il 1965, l’azienda produsse alcune delle fotocamere più raffinate nel formato grande e medio formato, utilizzate in ambito scientifico, documentario e architettonico. Parallelamente, Lennor collaborò con università e istituti di ricerca per la progettazione di sistemi ottici destinati a usi specifici: fotografia infrarossa, microscopia fotografica, documentazione geologica.

L’ingresso nel mercato europeo fu tentato solo marginalmente, tramite distributori indipendenti in Svizzera e nei Paesi Bassi, ma l’azienda rimase fortemente legata al territorio statunitense. Questo fu dovuto sia a una scelta consapevole del fondatore, sia alla difficoltà di garantire assistenza tecnica su scala internazionale per prodotti così complessi.

Ciò che distingueva profondamente la Lennor Engineering Company dalla maggior parte dei produttori contemporanei era la sua filosofia progettuale incentrata sulla modularità meccanica e sull’estrema tolleranza costruttiva. Ogni fotocamera, ogni otturatore, ogni chassis prodotto dalla Lennor era il risultato di un approccio più affine alla meccanica di precisione militare che non alla fotografia amatoriale.

Le fotocamere Lennor erano costruite attorno a telaio monolitico in alluminio anodizzato, lavorato a controllo numerico, con inserti in acciaio inox per i punti di snodo e supporto delle ottiche. L’anodizzazione era spesso personalizzata su richiesta, permettendo una resistenza superiore alla corrosione, particolarmente utile per ambienti marini o desertici. Ogni parte mobile veniva calibrata con strumenti a interferometria ottica, e la meccanica di scorrimento era trattata con lubrificanti a base di bisolfuro di molibdeno, mutuati dalla tecnologia aeronautica.

Il cuore della maggior parte dei sistemi era il gruppo otturatore centrale a lamelle, progettato e assemblato in sede. Contrariamente alla tendenza diffusa di acquistare otturatori da fornitori esterni (come Synchro-Compur o Prontor), Lennor preferiva progettare internamente ogni componente, per garantire tempi di scatto perfettamente calibrati alle ottiche prodotte. Questo comportava un’enorme complessità gestionale, ma assicurava una coerenza funzionale ineguagliabile.

Le ottiche marchiate Lennor erano prodotte in collaborazione con la Deltar Optics di Boston, piccola azienda specializzata in lenti a bassa dispersione e rivestimenti antiriflesso multistrato. Le lenti erano generalmente trattate con fluoruri e biossidi a deposizione in vuoto, con coating multistrato sviluppati specificamente per l’uso con pellicole ortocromatiche e pancromatiche. I progetti ottici più noti includevano il Lennor Tessar-L 180mm f/5.6, noto per la sua nitidezza uniforme su tutto il campo, e il Planostar 90mm f/8, largamente usato nella fotografia architettonica e topografica.

Un aspetto fortemente innovativo fu il sistema di piani ottici mobili: lenti, chassis, vetri smerigliati e piani pellicola erano montati su slitte micrometriche regolabili con pomelli elicoidali, permettendo movimenti di tilt, shift, rise e fall simili a quelli delle camere da banco, ma integrati in un corpo macchina portatile. Questo rese le Lennor tra le fotocamere più versatili mai prodotte in ambito professionale.

L’elettronica, seppur limitata, non fu trascurata. Già nel 1962, la Lennor presentava prototipi con esposimetri a cella fotoresistiva al solfuro di cadmio (CdS) integrati nel mirino reflex, con sistemi analogici di compensazione per la temperatura. Alcuni modelli, prodotti in quantità molto limitate, integrarono anche temporizzatori meccanico-elettronici per esposizioni notturne a lunga posa.

Tutti i prodotti Lennor erano venduti in configurazioni personalizzabili. Il cliente poteva scegliere il tipo di chassis, il dorso, il formato pellicola, il gruppo ottico, l’otturatore, il sistema di messa a fuoco e gli accessori. Questa customizzazione estrema comportava tempi di consegna lunghi, ma faceva sì che ogni fotocamera fosse perfettamente adatta al lavoro per cui era stata ordinata.

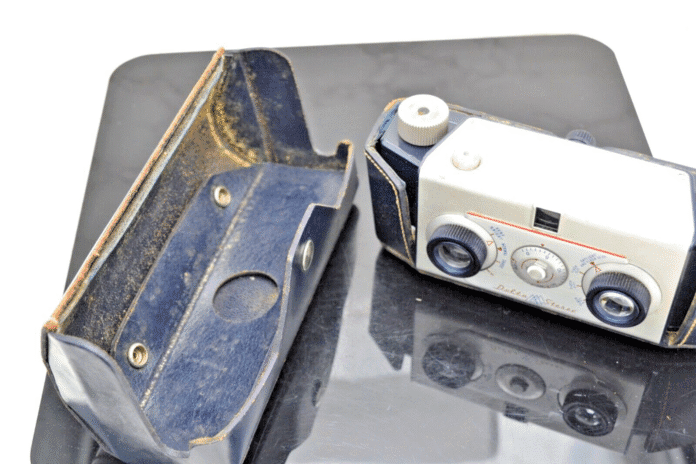

L’attività della Lennor Engineering Company si concentrò tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Settanta, un periodo relativamente breve, ma intenso sotto il profilo dell’innovazione tecnica. Dopo la Lennor Reflex 4×5, il modello che garantì maggior successo commerciale fu la Lennor Compact 70, lanciata nel 1957. Si trattava di una medio formato 6×7 progettata per fotografi da reportage, dotata di un otturatore a scorrimento orizzontale e di un sistema di ricarica rapida con dorso rotante. La fotocamera era robusta, compatta, estremamente precisa: fu adottata da alcune agenzie federali americane per la documentazione infrastrutturale.

Nel 1961 la Lennor provò a espandere la gamma con una serie dedicata al formato 35mm, la Lennor R35, una reflex a specchio fisso, con baionetta proprietaria e corpo in magnesio pressofuso. Malgrado la qualità costruttiva e l’estetica elegante, la macchina si rivelò troppo costosa per competere con i colossi giapponesi emergenti, in particolare Nikon e Canon, che in quegli anni stavano rivoluzionando il mercato con prodotti più leggeri, economici e dotati di elettronica sempre più affidabile.

Il tentativo di sviluppare una linea di ingranditori da camera oscura, avviato nel 1965, fallì per ragioni economiche e logistiche. La produzione era eccessivamente laboriosa e costosa, e i margini troppo bassi. Inoltre, l’avanzare della miniaturizzazione elettronica e la diffusione di materiali plastici stampati rendevano sempre più difficile per un’azienda artigianale sostenere i costi di un prodotto interamente in metallo e vetro ottico.

Il colpo definitivo fu probabilmente il ritiro dal mercato della pellicola 4×5 in alcuni segmenti professionali statunitensi. L’aumento dei costi delle materie prime, unito alla progressiva informatizzazione della cartografia e della documentazione tecnica, ridusse drasticamente la domanda. L’azienda, fedele al proprio ethos costruttivo, si rifiutò di passare alla produzione digitale o di scendere a compromessi sulla qualità.

Nel 1973, a seguito di una crisi finanziaria legata alla difficile gestione del magazzino e all’impossibilità di sostenere una rete di assistenza tecnica adeguata, la Lennor Engineering chiuse definitivamente i battenti. Le macchine in circolazione rimasero in uso ancora per molti anni nei settori della documentazione archeologica e dell’architettura.

Molti esemplari, oggi rarissimi, sono conservati in collezioni private o nei depositi di istituti scientifici, dove talvolta vengono ancora utilizzati per la loro precisione meccanica. La Lennor non lasciò eredi diretti né licenziò brevetti: il marchio, mai registrato a livello internazionale, scomparve con la chiusura della società.

Sono Manuela, autrice e amministratrice del sito web www.storiadellafotografia.com. La mia passione per la fotografia è nata molti anni fa, e da allora ho dedicato la mia vita professionale a esplorare e condividere la sua storia affascinante.

Con una solida formazione accademica in storia dell’arte, ho sviluppato una profonda comprensione delle intersezioni tra fotografia, cultura e società. Credo fermamente che la fotografia non sia solo una forma d’arte, ma anche un potente strumento di comunicazione e un prezioso archivio della nostra memoria collettiva.

La mia esperienza si estende oltre la scrittura; curo mostre fotografiche e pubblico articoli su riviste specializzate. Ho un occhio attento ai dettagli e cerco sempre di contestualizzare le opere fotografiche all’interno delle correnti storiche e sociali.

Attraverso il mio sito, offro una panoramica completa delle tappe fondamentali della fotografia, dai primi esperimenti ottocenteschi alle tecnologie digitali contemporanee. La mia missione è educare e ispirare, sottolineando l’importanza della fotografia come linguaggio universale.

Sono anche una sostenitrice della conservazione della memoria visiva. Ritengo che le immagini abbiano il potere di raccontare storie e preservare momenti significativi. Con un approccio critico e riflessivo, invito i miei lettori a considerare il valore estetico e l’impatto culturale delle fotografie.

Oltre al mio lavoro online, sono autrice di libri dedicati alla fotografia. La mia dedizione a questo campo continua a ispirare coloro che si avvicinano a questa forma d’arte. Il mio obiettivo è presentare la fotografia in modo chiaro e professionale, dimostrando la mia passione e competenza. Cerco di mantenere un equilibrio tra un tono formale e un registro comunicativo accessibile, per coinvolgere un pubblico ampio.