La fotografia archeologica nasce a metà del XIX secolo, quasi in parallelo con la stessa invenzione della fotografia. Dopo l’annuncio ufficiale del dagherrotipo nel 1839, studiosi ed esploratori compresero immediatamente il potenziale del nuovo mezzo per la documentazione delle antichità. In un’epoca segnata dall’interesse europeo per l’Oriente, l’Egitto e la Grecia, la possibilità di ottenere immagini precise e permanenti degli antichi monumenti apparve come uno strumento di enorme valore, sia dal punto di vista scientifico sia da quello divulgativo.

Uno dei primi esempi noti è l’attività di Maxime Du Camp, inviato in Egitto insieme a Gustave Flaubert nel 1849-1851, che utilizzò la tecnica del calotipo per realizzare una vasta campagna fotografica lungo il Nilo. Le sue immagini furono poi pubblicate nell’opera Égypte, Nubie, Palestine et Syrie (1852), uno dei primi libri fotografici a stampa che fissò l’immaginario dell’Egitto antico nell’Europa ottocentesca. Queste prime fotografie, benché ancora tecnicamente limitate in termini di esposizione e dettaglio, permisero una riproduzione fedele delle proporzioni architettoniche e costituirono un riferimento insostituibile per gli studiosi.

Il contesto tecnico era complesso: i calotipi di carta negativi avevano scarsa nitidezza, mentre i dagherrotipi, pur straordinariamente dettagliati, erano unici e difficili da riprodurre. Per l’archeologia, che necessitava di immagini multiple per comparazioni e studi, il calotipo si rivelò più adatto. Successivamente, con l’introduzione delle lastre al collodio umido negli anni 1850, la qualità migliorò radicalmente. Questa tecnica richiedeva però la preparazione immediata della lastra su campo, spesso in condizioni proibitive come deserti, rovine isolate o scavi polverosi. L’archeologo-fotografo doveva dunque allestire una vera e propria camera oscura portatile, spesso all’interno di tende o carri adattati, per sensibilizzare e sviluppare subito i negativi.

Il legame tra fotografia e archeologia si rafforzò rapidamente. Grandi missioni archeologiche, come quelle finanziate da governi e accademie, iniziarono a includere fotografi ufficiali. In Grecia, James Robertson e Felix Beato produssero immagini del Partenone e delle rovine ateniesi. In Medio Oriente, fotografi come Francis Frith si distinsero per l’uso del collodio umido e delle stampe all’albumina, che permisero di ottenere fotografie più durevoli e dettagliate.

La fotografia si presentava come un mezzo capace di unire rigore scientifico e valore estetico. L’accuratezza con cui era possibile fissare decorazioni, iscrizioni e proporzioni architettoniche superava i disegni a mano, riducendo il rischio di interpretazioni soggettive. Tuttavia, le immagini ottocentesche erano spesso caratterizzate da scelte compositive pensate anche per un pubblico borghese europeo attratto dall’esotico. La fotografia archeologica del XIX secolo oscillava quindi tra funzione documentaria e valore artistico, costituendo le basi di una disciplina autonoma destinata a crescere nei decenni successivi.

Evoluzione tecnica e metodologica nel XX secolo

Con il passaggio al XX secolo, la fotografia archeologica entrò in una fase di consolidamento tecnico e scientifico. Le nuove lastre a gelatina secca, introdotte negli anni 1880, liberarono i fotografi dall’obbligo del collodio umido, permettendo di scattare e sviluppare in tempi e luoghi diversi. Questa innovazione rese le campagne fotografiche molto più agili e contribuì a integrare stabilmente la fotografia nei protocolli delle missioni archeologiche.

Parallelamente, l’uso dei formati su pellicola flessibile rese più pratico il trasporto di grandi quantità di materiale sensibile. Le macchine a soffietto di grande formato continuarono a essere preferite per la loro capacità di restituire dettagli fini, fondamentali nello studio di iscrizioni e rilievi. L’archeologia richiedeva infatti immagini prive di distorsioni prospettiche, e i movimenti delle ottiche tilt e shift su banco ottico consentivano di ottenere fotografie con piani perfettamente corretti, indispensabili per la comparazione tra reperti.

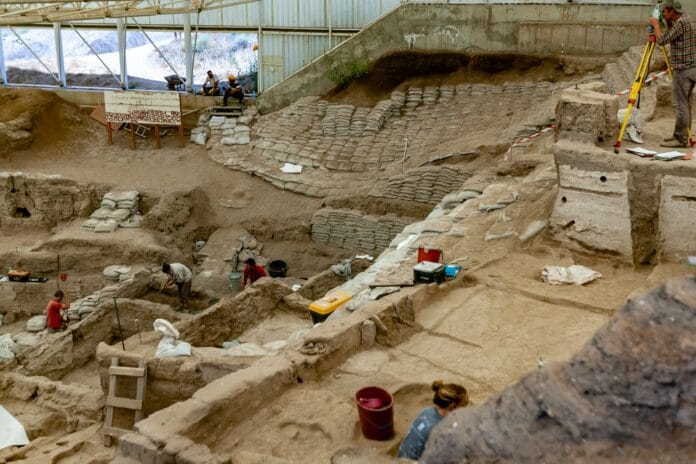

Dal punto di vista metodologico, la fotografia venne sempre più integrata nel processo di documentazione stratigrafica. Ogni fase di scavo, dalla rimozione dei primi strati fino alla messa in luce delle strutture, veniva registrata fotograficamente. Le immagini non erano più soltanto vedute generali di monumenti, ma anche strumenti analitici per il confronto tra livelli, per il controllo delle sequenze stratigrafiche e per la ricostruzione del sito.

Nel corso della prima metà del Novecento si sviluppò anche la fotografia stereoscopica, che consentiva la visione tridimensionale dei reperti e delle strutture. Questa tecnica trovò applicazione soprattutto negli scavi complessi, in cui la profondità degli strati poteva essere meglio interpretata attraverso immagini binoculari. L’uso di fotogrammi accoppiati aprì la strada alla successiva fotogrammetria, disciplina che avrebbe rivoluzionato la documentazione archeologica.

Durante le due guerre mondiali, la fotografia archeologica conobbe una duplice evoluzione: da un lato la ricerca di metodi rapidi e standardizzati per registrare i siti, dall’altro l’impiego delle tecniche fotografiche derivate dall’aeronautica. Le fotografie aeree militari, sviluppate per la ricognizione, si dimostrarono utili anche per identificare resti archeologici non visibili da terra.

Il secondo dopoguerra vide una crescente attenzione alla standardizzazione. Università e istituti archeologici elaborarono manuali che indicavano come ottenere fotografie scientificamente valide: esposizioni corrette, assenza di ombre nette, scale metriche sempre presenti all’interno dell’inquadratura, angoli di ripresa che garantissero leggibilità. L’obiettivo era quello di trasformare la fotografia in un linguaggio tecnico condiviso, evitando approcci troppo soggettivi o estetizzanti.

L’avvento della pellicola a colori, sebbene accolto con cautela per timori di minore stabilità nel tempo, aggiunse un ulteriore livello di informazione, fondamentale nello studio di affreschi, mosaici e decorazioni. Negli anni Sessanta e Settanta, il colore divenne progressivamente uno standard nelle campagne di documentazione, affiancandosi al bianco e nero per i rilievi più analitici.

In questo periodo si sviluppò anche la pratica di fotografare i reperti in laboratorio, con set controllati, fondali neutri e illuminazioni calibrate. La fotografia di oggetti isolati richiedeva tecniche di illuminazione diffusa e laterale, volte a mettere in risalto rilievi e incisioni senza generare riflessi. Ciò portò alla creazione di studi fotografici all’interno dei musei e delle missioni archeologiche, con fotografi specializzati che operavano al fianco di archeologi, restauratori e disegnatori.

Il XX secolo trasformò quindi la fotografia archeologica in una disciplina altamente tecnica, in grado di dialogare con la topografia, l’architettura e la storia dell’arte, fino a sfociare nei decenni successivi nella stretta collaborazione con le scienze applicate.

Fotografia aerea e fotogrammetria applicata all’archeologia

Tra le innovazioni più decisive per la disciplina vi fu l’introduzione della fotografia aerea, che trasformò radicalmente lo studio dei siti archeologici. Già durante la Prima guerra mondiale, gli archeologi compresero il potenziale delle riprese dall’alto per individuare tracce invisibili al livello del suolo. Le fotografie aeree consentivano infatti di leggere differenze di colore nei campi, variazioni di vegetazione e anomalie morfologiche che segnalavano la presenza di strutture sepolte.

Negli anni Venti e Trenta, pionieri come O. G. S. Crawford in Inghilterra sistematizzarono l’uso della fotografia aerea in archeologia, creando archivi organizzati e metodologie di analisi. Le immagini venivano spesso scattate da palloni aerostatici, aquiloni o piccoli aerei, utilizzando fotocamere di medio e grande formato. L’obiettivo era ottenere fotografie ortogonali e prive di distorsioni, da cui si potessero ricavare mappe e planimetrie.

La vera rivoluzione arrivò con la fotogrammetria, disciplina che sfrutta coppie stereoscopiche per ricostruire tridimensionalmente le superfici. Negli anni Cinquanta e Sessanta, grazie a strumenti ottici sempre più precisi, fu possibile generare rilievi accurati di intere aree archeologiche, senza dover ricorrere soltanto ai rilievi manuali. La fotogrammetria divenne un metodo complementare, in grado di fornire misurazioni metriche affidabili da semplici fotografie, riducendo tempi e costi di documentazione.

Dal punto di vista tecnico, la fotografia aerea archeologica richiede particolari condizioni di luce. Le ore del mattino e del tardo pomeriggio, con il sole basso, esaltano i rilievi superficiali e permettono di distinguere strutture leggere. In altre circostanze, la luce zenitale può rivelare variazioni cromatiche del terreno, utili a identificare fosse o riempimenti. Per garantire la precisione, le riprese devono essere integrate da punti di controllo topografici a terra, che consentono di georeferenziare correttamente le immagini.

Con l’avvento dei satelliti e, più tardi, dei droni, la fotografia aerea si è ulteriormente evoluta, ma le basi metodologiche risalgono a questo periodo. Negli anni Settanta, l’uso delle pellicole a infrarosso divenne particolarmente interessante per rilevare contrasti vegetazionali invisibili all’occhio umano. Le emulsioni infrarosse permettevano di evidenziare differenze di umidità nel suolo, rivelando mura, strade e insediamenti non documentati.

La fotografia aerea e la fotogrammetria hanno ampliato il concetto stesso di documentazione archeologica. Non più soltanto immagini descrittive di singoli reperti, ma una visione globale del paesaggio e della sua stratificazione storica. Il sito non viene più isolato dalla sua cornice, ma studiato nella relazione con il territorio circostante, con le vie di comunicazione, con le risorse idriche e agricole. La fotografia diventa così non soltanto un supporto alla registrazione, ma un strumento di interpretazione scientifica.

Tecniche fotografiche specializzate nello studio dei reperti

La fotografia archeologica non riguarda soltanto i grandi siti o le strutture architettoniche, ma si estende anche allo studio dei reperti mobili, spesso fragili e di dimensioni ridotte. Nel corso del Novecento furono sviluppate una serie di tecniche fotografiche specializzate per esaltare caratteristiche invisibili a occhio nudo e facilitare le analisi.

Una delle più utilizzate è la fotografia macro, indispensabile per documentare iscrizioni minute, dettagli di manufatti, tessuti e ossa. L’uso di obiettivi macro a lunga escursione, spesso montati su cavalletti con sistemi di scorrimento micrometrico, garantisce immagini nitide con profondità di campo controllata. L’illuminazione deve essere diffusa e priva di ombre dure: si utilizzano light box o sistemi a fibra ottica che permettono di orientare fasci di luce sottili.

Un’altra applicazione importante è la fotografia con luce radente, utile per mettere in evidenza incisioni poco profonde o superfici consumate. Orientando una fonte luminosa a un angolo molto basso, si generano ombre che esaltano rilievi e scritture altrimenti invisibili. Questa tecnica è particolarmente utile nello studio di tavolette epigrafiche, monete e frammenti di ceramica.

La fotografia all’infrarosso e all’ultravioletto ha aperto nuove possibilità interpretative. Le radiazioni infrarosse penetrano parzialmente sotto la superficie pittorica, consentendo di individuare disegni preparatori o iscrizioni cancellate. L’ultravioletto, al contrario, è utile per rilevare fluorescenze di pigmenti o residui organici, impiegato sia nello studio dei reperti sia nelle indagini di restauro.

Altrettanto importante è la fotografia multispettrale, che combina riprese in diversi intervalli dello spettro elettromagnetico per produrre analisi comparate. Questa tecnica consente di distinguere materiali diversi, riconoscere restauri moderni, evidenziare tracce di scrittura scomparse. Con la digitalizzazione, tali metodi sono stati ulteriormente sviluppati, ma le prime sperimentazioni risalgono già alla metà del Novecento.

Il problema della fedeltà cromatica ha sempre accompagnato la fotografia archeologica. Per lo studio di affreschi e mosaici, era fondamentale garantire una riproduzione accurata dei colori, compatibile con analisi chimiche e confronti. Già negli anni Sessanta si introdussero carte di riferimento cromatico (color charts) all’interno delle inquadrature, in modo da permettere successivi bilanciamenti.

La fotografia dei reperti richiede anche una gestione attenta della scala dimensionale. Non è sufficiente inserire righelli generici: spesso si utilizzano scale calibrate, con contrasti cromatici e tacche millimetrate chiaramente leggibili in fotografia. Questo consente di effettuare misurazioni indirette anche a distanza di anni, senza bisogno di avere fisicamente l’oggetto.

Le tecniche specializzate, combinate con metodologie sistematiche, hanno reso la fotografia uno strumento non solo descrittivo, ma anche analitico. Le immagini diventano un’estensione della ricerca archeologica, permettendo di osservare, comparare e archiviare informazioni che spesso superano le capacità percettive dell’occhio umano.

Digitalizzazione e fotografia archeologica contemporanea

Con l’avvento della fotografia digitale, la disciplina archeologica ha vissuto una nuova trasformazione. A partire dagli anni Novanta, le prime fotocamere digitali offrirono la possibilità di acquisire immagini in tempo reale, riducendo i costi di sviluppo e aumentando la rapidità della documentazione. La qualità iniziale, limitata da sensori poco sensibili e risoluzioni contenute, non era paragonabile alla pellicola, ma già nel giro di un decennio la tecnologia raggiunse standard adeguati alle esigenze scientifiche.

Uno dei vantaggi fondamentali della digitalizzazione è la possibilità di archiviazione e condivisione immediata. Le missioni archeologiche internazionali possono oggi caricare le fotografie in banche dati accessibili in tempo reale, consentendo a studiosi di tutto il mondo di partecipare alle analisi. La fotografia non è più soltanto un documento statico, ma un nodo all’interno di una rete globale di ricerca.

Dal punto di vista tecnico, i sensori digitali hanno reso più agevole l’impiego di tecniche multispettrali e infrarosse, grazie alla possibilità di montare filtri specifici e di elaborare le immagini con software avanzati. La fotogrammetria digitale ha conosciuto un’espansione senza precedenti: attraverso algoritmi di structure from motion (SfM), è oggi possibile generare modelli tridimensionali ad alta precisione da semplici serie di fotografie. Questi modelli 3D permettono di misurare, ricostruire e persino simulare il degrado nel tempo.

I droni hanno democratizzato la fotografia aerea, riducendo costi e complessità logistica. Con fotocamere ad alta risoluzione e sistemi di stabilizzazione, i droni consentono di realizzare ortofotografie georeferenziate e rilievi metrici di grande accuratezza. La combinazione tra rilievo a terra e documentazione aerea garantisce una visione completa dei siti, con dettagli che vanno dalla singola incisione al paesaggio.

La fotografia digitale ha inoltre migliorato le pratiche di gestione del colore e dell’illuminazione. L’uso di profili ICC, calibratori di monitor e target cromatici assicura riproduzioni fedeli, utili non soltanto per la ricerca ma anche per il restauro e la conservazione. La possibilità di lavorare in formati raw permette di conservare tutte le informazioni del sensore, garantendo archivi a lungo termine più ricchi rispetto alle sole stampe fotografiche.

Un aspetto rilevante è la relazione tra fotografia digitale e realtà aumentata e virtuale. Le immagini fotografiche, combinate con scansioni laser e modelli 3D, vengono utilizzate per ricreare ambienti immersivi, musei virtuali e piattaforme di divulgazione. In questo senso, la fotografia archeologica contemporanea non è più soltanto un mezzo di registrazione, ma un ponte tra ricerca scientifica e comunicazione pubblica.

Tuttavia, la digitalizzazione non ha cancellato la necessità di rigore. Le linee guida moderne insistono sulla standardizzazione delle procedure: uso di scale metriche, metadati dettagliati, protocolli di backup. La fotografia, per essere utile, deve mantenere il suo valore di testimonianza scientifica verificabile, evitando manipolazioni o interpretazioni che ne compromettano l’attendibilità.

Se sei interessato, abbiamo anche un approfondimento relativo ai siti industriali:

Fotografia e archeologia industriale: memoria visiva del patrimonio produttivo

Sono Marco, ricercatore e collaboratore nel campo della storia della fotografia, con una formazione che unisce analisi tecnica e approccio storico-scientifico. Dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria e aver seguito percorsi specialistici in storia della tecnologia, ho maturato un’esperienza decennale nell’analisi critica dei processi produttivi e delle innovazioni che hanno plasmato il mondo della fotografia. La mia passione nasce dal desiderio di svelare i retroscena tecnici degli strumenti fotografici, esaminandone il funzionamento e l’evoluzione nel tempo. Ritengo che la fotografia sia molto più di un’arte visiva: essa è il risultato di un complesso intreccio tra innovazione tecnologica, scienza dei materiali e ingegneria di precisione.

Il mio percorso professionale mi ha portato a collaborare con istituzioni accademiche e centri di ricerca, partecipando a progetti che hanno approfondito l’impatto delle tecnologie fotografiche sullo sviluppo della comunicazione visiva. Mi dedico con rigore all’analisi dei dettagli costruttivi delle macchine fotografiche, studiando sia le innovazioni che le soluzioni pragmatiche adottate nel corso dei decenni. Attraverso conferenze, pubblicazioni e workshop, condivido le mie ricerche e il mio entusiasmo per un settore che si evolve continuamente, alimentato da una costante ricerca della precisione ottica e dell’affidabilità meccanica.