Dalla sua nascita nel XIX secolo, la fotografia ha percorso una traiettoria che l’ha trasformata da arte di élite a linguaggio universale. Il concetto di democratizzazione dell’immagine prende corpo quando la tecnologia rende possibile a ciascuno di catturare, riprodurre e condividere istantanee della propria vita. Oggi, grazie a strumenti sempre più potenti e accessibili, viviamo in un mondo dove la fotografia non è più mera documentazione, ma strumento di comunicazione personale e collettiva. Il presente articolo ripercorre le tappe fondamentali di questo percorso: dall’introduzione della Kodak portatile del 1888 fino alle odierne esperienze immersivo-interattive, passando per l’evoluzione delle pellicole, l’avvento del digitale consumer, la rivoluzione degli smartphone, la nascita dei social media fotografici e le conseguenze sociali. L’obiettivo è comprendere come ogni innovazione tecnica abbia abbassato barriere, ridefinito pratiche e trasformato il rapporto tra individuo e immagine.

L’Invenzione della Kodak Portatile e la Nascita della Fotografia Amatoriale

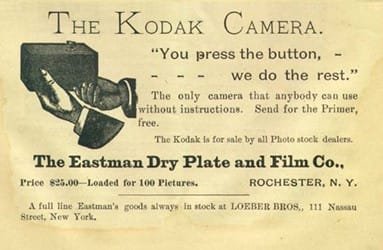

Settembre 1888. George Eastman (1854–1932), imprenditore e innovatore, presenta la Kodak n.1, un oggetto semplice ed elegante che rivoluziona la percezione della fotografia. Il meccanismo era lineare: l’utente caricava il rullo, scattava fino a 100 pose e spediva la macchina ai laboratori Kodak; il resto, dallo sviluppo delle lastre alla stampa su carta, veniva gestito centralmente. Lo slogan «You press the button, we do the rest» sintetizza l’intento: eliminare qualsiasi complessità tecnica. Con un costo di 25 dollari, leggermente inferiore a quello di una bici di media gamma, la Kodak n.1 democratizza l’atto dello scatto, rendendolo accessibile a chiunque volesse fermare un ricordo.

L’anno successivo, nel 1900, la Brownie estende ulteriormente il concetto di semplicità: un corpo in cartone rigido, un obiettivo singolo a diaframma fisso f/12,7 e 16 pose per rotolo. Il prezzo di vendita scese a pochi dollari, permettendo ai bambini di sorprendere i genitori con immagini di famiglia e di vacanze. Il rullo restituibile, con servizio di stampa incluso, creò un modello di economia circolare che mantenne gli utenti fidelizzati. L’interfaccia meccanica ridotta all’essenziale, senza mirino regolabile né specchio reflex, insegnò al pubblico le potenzialità del framing e della composizione, anticipando concetti oggi interiorizzati da qualunque utente di smartphone.

La diffusione di Brownie e successive ottimizzazioni tecniche portò alla nascita di una fotografia amatoriale strutturata. Associazioni fotografiche locali, concorsi e riviste patinate si svilupparono attorno a un hobby prima impensabile per la maggior parte della popolazione. Il semplice gesto di sollevare una macchina e premere un bottone divenne rituale quotidiano: matrimoni, battesimi, feste parrocchiali e paesaggi rurali popolavano archivi familiari.

Dal punto di vista tecnico, la pellicola della Brownie era un’emulsione panchromatica monocromatica, con cristalli d’argento di 0,3–0,5 µm, sensibilità di circa 100 ISO e curve caratteristiche piuttosto piatte. Questo significava latitudine tonale limitata: occhio e mente dell’autore dovevano imparare a prevenire le aree bruciate o sottoesposte. Parallelamente, tecniche di stampa su carta al bromuro d’argento — baritata o resinata — divennero oggetto di curiosità casalinga, con kit di sviluppo entry‑level che equipaggiavano i primi appassionati.

L’invenzione di Eastman ha così stabilito i due pilastri della democratizzazione: semplificazione d’uso e servizio integrato. Da quel momento, la fotografia non fu più prerogativa dei professionisti, ma strumento di espressione di massa.

L’Evoluzione delle Pellicole e l’Accesso alle Tecniche Analogue

Il XX secolo vide l’affermarsi di un’industria chimico‑meccanica in grado di offrire emulsioni sempre più raffinate. Kodak, Fujifilm, Ilford e Agfa misero in commercio pellicole pancromatiche con sensibilità ISO da 25 a 6400, ciascuna caratterizzata da curve di risposta, dimensione dei grani e gamma dinamica diverse.

Pellicole a bassa sensibilità (25–100 ISO), come la Kodak Tri-X Pan 100 o la Fujifilm Astia, presentavano grani fini (inferiori a 8 µm) e curva tonale dolce, ideali per paesaggi e still life. Emulsioni intermedie (200–400 ISO), come Kodak Tri-X 400 o Ilford HP5 Plus 400, si affermarono per la versatilità in giornalismo e ritratto, grazie a latitudini tonali ampie e grana moderata. Sensibilità elevate (800–6400 ISO), quali Ilford Delta 3200 o Kodak T‑Max P3200, permisero scatti in basse luci a fronte di grani evidenti (fino a 20–30 µm), diventando icona del noir urbano e del reportage in condizioni estreme.

Parallelamente, si raffinarono le tecniche di sviluppo. Il tank rotante introdusse la standardizzazione delle tempistiche: miscelando developer, bagno di arresto e fissaggio a temperature controllate (20 °C ± 0,5 °C) e tempi certi, si ottenevano risultati ripetibili. Il push processing (+1 o +2 stop) consentiva di spingere la sensibilità percepita di una pellicola in scarse condizioni di luce, a costo di un grano più marcato e un contrasto accentuato. Al contrario, il pull processing attenuava il contrasto e ammorbidiva i dettagli per ottenere atmosfere più delicate.

Assieme alle emulsioni, si svilupparono soluzioni di ottica consumer: obiettivi con montatura C‑mount, 8 mm e superfici multi‑coated, progettati per ridurre flare e aberrazioni cromatiche. Le reflex di massa, come la Minolta SR‑T 101 (1966) o la Nikon FM2 (1982), integrarono esposimetri TTL e sistemi di misurazione spot a 60/80/100% dell’inquadratura, avvicinando l’utente amatoriale a tecniche professionali di misurazione della luce.

Sul versante del medio formato, pellicole 120 e 220, con superfici fino a 6×7 cm, offrivano risoluzioni equivalenti a sensori digitali da oltre 50 MP. Fotocamere come la Hasselblad 500C/M e la Mamiya RB67 divennero accessibili grazie al mercato dell’usato, portando workshop e ritrovi di appassionati a esplorare profondità di campo ridotte e qualità tonali superiori.

Questo scenario ha reso la fotografia analogica non un privilegio di nicchia, ma un fenomeno di massa, con un apprendimento tecnico che partiva dall’emulsione e arrivava fino alla stampa: processi che hanno forgiato una generazione di fotografi consapevoli dei limiti chimici e meccanici del mezzo.

Il Digitale Consumer e l’Affermarsi delle DSLR Accessibili

La rivoluzione digitale iniziò con le compatte a sensore CCD di piccole dimensioni (1/2”, 1/1.8”) e risoluzioni da 2 a 5 MP. Queste fotocamere, come la Canon PowerShot G1 (2000) e la Nikon Coolpix 995 (2001), introdussero zoom ottici 3×, stabilizzazione digitale e bilanciamento del bianco automatico con preset (Daylight, Cloudy, Tungsten), avvicinando il consumatore a un’esperienza simile a quella analogica, senza necessità di sviluppo.

La vera svolta avvenne con le DSLR entry‑level: la Canon EOS 350D (2005) e la Nikon D40 (2006) misero sul mercato corpi macchina con sensori APS‑C da 8 MP, autofocus a 9 punti o 11 punti, gamma ISO 100–1600 espandibile a 3200, capacità di scattare in RAW e utilizzare ottiche intercambiabili. Per la prima volta, gli amatori potevano sperimentare controlli manuali di diaframma, tempo di posa e messa a fuoco senza un investimento eccessivo.

L’adozione del formato RAW segnò la convergenza con l’analogico: un file non compresso, a 12‑14 bit per canale, che manteneva marginalità di intervento sulle curve tonali, bilanciamento del bianco e riduzione del rumore. Software come Adobe Lightroom e Capture One divennero tutorial viventi: interfacce basate su istogrammi, maschere di luminosità, curve di contrasto e selettori HSL offrivano a dilettanti e professionisti un laboratorio digitale paragonabile a quello chimico.

Il mercato delle ottiche si ampliò per includere lenti prime a focale fissa (50 mm f/1.8, celebre per la nitidezza e il prezzo contenuto) e zoom professionali (24–70 mm f/2.8, 70–200 mm f/2.8) con motori USM o SWM per messa a fuoco rapida. I tutorial online e le community su forum specializzati permisero la condivisione di tecniche avanzate: focus stacking, HDR merging e panoramiche gigapixel.

Parallelamente, il prezzo delle DSLR crollò: modelli base si trovavano sotto i 600 €, avviando un’ondata di pratiche fotografiche sia amatoriali sia semi‑professionali. Video HD 720p e 1080p integrati nei corpi macchina posero le basi per il videomaking amatoriale, mentre il live view e il tethering USB introdussero nuovi flussi di lavoro in studio.

Questa fase ha segnato la massima diffusione della tecnologia DSLR, anticipando la transizione definitiva verso lo smartphone.

L’Era dello Smartphone: Fotocamera Sempre in Tasca

Nel 2010 l’iPhone 4 inaugurò un nuovo paradigma: il dispositivo con fotocamera BSI CMOS da 5 MP e apertura f/2.8, integrato in uno smartphone, ridefinì la convenienza. Nel giro di pochi anni, i sensori smartphone raggiunsero risoluzioni di 12 MP e oltre, con pixel di dimensioni attorno a 1,4 µm, tecnologie di pixel binning e algoritmi di HDR computational in tempo reale.

Il funzionamento di HDR computational prevede l’acquisizione rapida di più frame a esposizioni differenti, la fusione tramite algoritmo a risposta tonale locale e il filtraggio del rumore tramite analisi spaziale e temporale. Google Pixel e gli smartphone Huawei P Series hanno spinto l’HDR in campo notturno, consentendo scatti nitidi fino a ISO 3200 con tempi di esposizione superiori a 1/4 s, stabilizzati via giroscopio.

La stabilizzazione ottica (OIS) e digitale (EIS) ridussero il Motion Blur, mentre le aperture variabili (f/1.8–f/2.4) e gli obiettivi multicamere (grandangolo, ultra‑grandangolo, teleobiettivo 2×–5×) ampliarono la versatilità della fotocamera in tasca. L’integrazione di AI sui chipset permise l’analisi automatica della scena (sky, face, food, pet) e la regolazione dinamica dei parametri di scatto.

La diffusione degli assistant vocali e della UI touch basata su gesture rese l’atto dello scatto intuitivo, spesso con un tocco sullo schermo o il comando vocale. Le app di editing mobile—da VSCO a Snapseed—hanno fornito preset predefiniti, maschere di luminosità selettiva e strumenti di curva, portando conoscenze finora riservate alle workstation desktop direttamente nelle mani di milioni di utenti.

La fotocamera dello smartphone ha reso la fotografia un gesto quotidiano, integrato nei social network, infliggendo un colpo decisivo al segmento delle compatte digitali e delle bridge. L’obsolescenza programmata di questi device, unita a innovazioni annuali di sensore e software, ha creato un ciclo di rinnovo continuo, accelerando la diffusione della fotografia digitale.

Condivisione Istantanea e Memoria Collettiva sui Social Media

La diffusione di piattaforme di condivisione ha trasformato l’archiviazione fotografica da fisica a cloud-based. Flickr (2004) propose l’idea di album online con geotagging, licenze creative commons e commenti in tempo reale. Quando Instagram debuttò nel 2010, con filtri analogici e un’interfaccia minimal, superò rapidamente il milione di utenti, stabilendo nuovi standard di UI/UX per la fotografia sociale.

Instagram limitava inizialmente le immagini a 600×600 px, introducendo filtri calibrati per emulare emulsioni storiche: Hefe, Valencia, X‑Pro II. La compressione JPEG e il profilo sRGB obbligato spinsero gli autori a ottimizzare sharpness (0,3–0,8 radius), contrasto e saturazione in esportazione. Il confronto continuo tramite feed e hashtag (#photooftheday, #vsco, #igers) generò un’estetica collettiva, un linguaggio visivo condiviso.

Successivamente, Snapchat e TikTok introdussero formati effimeri e video verticali, cambiando il peso percentuale dei contenuti fotografici statici. Le Stories di Instagram, con durata di 24 ore, spinsero alla condivisione di contenuti meno curati, in cerca di autenticità piuttosto che perfezione.

Le metriche di engagement—like, commenti, salvataggi, impression—sono diventate indicatori economici: gli algoritmi premiano la coerenza del feed, la qualità visiva e l’interazione rapida con gli utenti. È nato così il concetto di micro‑influencer, creator che monetizzano la propria nicchia con branded content, affiliate link e commissioni basate su CPC/CPM.

Le piattaforme hanno implementato strumenti di analytics integrati, offrendo insight su reach, tasso di engagement e audience demographics. Questo ha trasformato la condivisione in un progetto strategico, con calendari editoriali, A/B testing di caption e filter e campagne di hashtag.

La democratizzazione sociale si è manifestata anche nella creazione di movimenti fotografici collettivi: #ThrowbackThursday, #NoFilter e #PortraitPhotography sono diventati temi di challenge virali che aggregano comunità e guidano l’evoluzione estetica attraverso trend transgenerazionali.

Impatti Sociali: Comunità, Economia e Cultura Visiva

La fotografia democratizzata ha generato comunità virtuali che uniscono appassionati di ogni livello. Forum come Reddit (r/photocritique) e Discord channel dedicati consentono scambi tecnici (exposure blending, focus stacking) e critiche costruttive. Piattaforme di micro‑learning—Skillshare, Domestika, MasterClass—offrono corsi tenuti da professionisti, rendendo la formazione accessibile globalmente.

Nel mondo del lavoro, sono emersi nuovi ruoli: content creator, responsabili di storytelling visivo su social, e social media manager con competenze fotografiche. Il freelance fotografico si è trasformato in imprenditore digitale, gestendo portfolio su siti personali, campagne di email marketing e negoziazione di diritti d’uso.

Il mercato della vendita di foto stock ha accolto milioni di contributor amatoriali, mentre le microstock platforms come Shutterstock e iStock by Getty Images hanno semplificato la submission, utilizzando AI per curare i cataloghi e individuare tag rilevanti.

A livello culturale, la democratizzazione ha trasformato la fotografia in strumento di attivismo. Il citizen journalism ha portato alla luce storie altrimenti invisibili, dando spazio a narrazioni locali e plurali. Al contempo, la sovrabbondanza di immagini solleva questioni di attention economy, burn-out visivo e rischi di disinformazione.

Musei e istituzioni culturali hanno risposto aprendo collezioni online, incoraggiando il remix creativo e la co-creazione. Esperienze come Google Arts & Culture permettono a chiunque di esplorare archivi mondiali, mentre app di crowdsourcing fotografico documentano biodiversità e patrimoni immateriali.

Nuove Frontiere: Realtà Aumentata, Fotocamera Interattiva e Immersive Storytelling

L’ultima frontiera della democratizzazione coinvolge la realtà aumentata (AR) e le esperienze immersive. Con Microsoft HoloLens, Magic Leap e smartphone compatibili ARKit/ARCore, le superfici quotidiane diventano display interattivi: fotografie 2D si animano in modelli 3D, sovrapponendo dati contestuali tramite markerless tracking basato su SLAM.

Instagram Spark AR e Snapchat Lens Studio hanno aperto la creazione di filtri personalizzati a chiunque, abbattendo le barriere delle competenze di coding. Artisti e brand producono esperienze che combinano scatti, video, audio e interazioni tattiche, definendo un nuovo concetto di visual exploration.

Il journalism basato su AR, sperimentato da The New York Times e BBC, arricchisce reportage tradizionali con layer di informazioni georeferenziate: mappe 3D, grafici animati e testimonianze video collocate nello spazio reale.

Progetti open source su WebXR rendono le esperienze immersive fruibili via browser, eliminando la necessità di app dedicate. Il fotografo digitale diviene quindi experience designer, progettando hotspot interattivi, overlay informativi e narrazioni non lineari, accessibili a un pubblico globale.

Questa evoluzione testimonia come la democratizzazione non sia un punto di arrivo, ma un processo continuo. Ogni innovazione tecnica abbassa barriere, amplifica le voci individuali e ridefinisce la nozione di comunità visiva. Nell’era digitale, l’immagine è diventata bene comune, strumento di inclusione e piattaforma di creatività collettiva.

Mi chiamo Giorgio Andreoli, ho 55 anni e da sempre affianco alla mia carriera da manager una profonda passione per la fotografia. Scattare immagini è per me molto più di un hobby: è un modo per osservare il mondo con occhi diversi, per cogliere dettagli che spesso sfuggono nella frenesia quotidiana. Amo la fotografia analogica tanto quanto quella digitale, e nel corso degli anni ho accumulato esperienza sia sul campo sia nello studio della storia della fotografia, delle sue tecniche e dei suoi protagonisti. Su storiadellafotografia.com condivido riflessioni, analisi e racconti che nascono dal connubio tra approccio pratico e visione storica, con l’intento di avvicinare lettori curiosi e appassionati a questo straordinario linguaggio visivo.