La fotografia, sin dalle sue origini ufficiali nel 1839 con l’annuncio del dagherrotipo di Louis Daguerre, fu rapidamente incorporata nei circuiti del sapere e del potere coloniali. Le potenze europee, impegnate in processi di espansione territoriale e di amministrazione delle colonie, compresero presto le potenzialità della nuova tecnologia come strumento di registrazione, catalogazione e diffusione delle immagini dei territori e delle popolazioni conquistate. Nel corso della metà del XIX secolo la fotografia divenne un dispositivo che andava oltre la semplice rappresentazione: costituiva una forma di legittimazione visiva della conquista, offrendo immagini che sancivano la differenza tra colonizzatori e colonizzati.

La fotografia coloniale ottocentesca fu resa possibile da un’evoluzione tecnica rapida: dal dagherrotipo, che con la sua unicità e i lunghi tempi di posa rendeva difficile un utilizzo sul campo, si passò presto ai processi negativi-positivi, come il calotipo di William Henry Fox Talbot e soprattutto il collodio umido. Quest’ultimo, inventato da Frederick Scott Archer nel 1851, richiedeva lastre preparate e sviluppate sul posto, rendendo indispensabile la presenza di una camera oscura mobile. Nonostante la complessità operativa, questo procedimento permise di ottenere immagini nitide, riproducibili e più economiche. Grazie a tali innovazioni, i fotografi al seguito di spedizioni militari, missioni scientifiche o amministrazioni coloniali poterono documentare territori remoti con un grado di dettaglio senza precedenti.

Il concetto di “tipologia” fotografica emerse in questo contesto: le immagini di popolazioni indigene venivano organizzate in serie, con soggetti ritratti frontalmente e di profilo, spesso seminudi o in abiti ritenuti “tradizionali”. Queste fotografie si ispiravano a metodi antropometrici già in uso nella fisiognomica e nella craniometria, e furono impiegate per costruire classificazioni razziali funzionali all’ideologia coloniale. La macchina fotografica appariva come un dispositivo “scientifico” di verità, ma in realtà produceva rappresentazioni profondamente condizionate da pregiudizi eurocentrici. L’atto stesso del fotografare comportava un asimmetrico rapporto di potere, in cui il fotografo controllava il setting, la posa e la diffusione dell’immagine, mentre il soggetto colonizzato veniva ridotto a oggetto visivo.

Un esempio significativo si trova nelle spedizioni francesi in Algeria a partire dagli anni Quaranta dell’Ottocento. Le immagini realizzate da pionieri come Félix-Jacques Moulin o Émile Béchard servivano non solo a documentare i paesaggi e le architetture islamiche, ma anche a produrre un repertorio visivo delle popolazioni locali. Simili operazioni si verificarono nell’India coloniale, dove i British Survey Photographs produssero migliaia di immagini di templi, monumenti e comunità indigene. Queste fotografie venivano poi archiviate, studiate e riprodotte in volumi illustrati che circolavano tra amministratori, studiosi e collezionisti europei.

La fotografia ottocentesca in ambito coloniale si colloca dunque all’incrocio tra documentazione, controllo e spettacolarizzazione. Da un lato forniva strumenti per lo studio e la classificazione scientifica, dall’altro nutriva l’immaginario popolare europeo con immagini esotiche di corpi e luoghi lontani. Le esposizioni universali, che proliferarono dalla metà del secolo, costituirono un canale privilegiato di diffusione: in tali contesti le fotografie coloniali dialogavano con oggetti etnografici e manufatti, contribuendo a costruire un’idea di “altro” funzionale al discorso coloniale.

Antropologia visiva e sistemi di classificazione nell’età imperiale

Con la seconda metà del XIX secolo la fotografia entrò in maniera più sistematica nel campo delle scienze antropologiche. L’espansione imperiale europea trovò un’alleata nella fotografia, che sembrava offrire un linguaggio neutro e universale per registrare i tratti fisici e culturali delle popolazioni colonizzate. La nozione di oggettività fotografica, fortemente sostenuta da istituzioni scientifiche e amministrative, occultava il carattere ideologico delle pratiche di ripresa. Le immagini erano concepite come prove visive che giustificavano teorie razziali e gerarchie sociali.

Uno dei nodi tecnici fondamentali fu la standardizzazione della posa e dell’inquadratura. Le fotografie antropometriche erano eseguite con soggetti in posizione eretta, frontalmente e di profilo, spesso su fondali neutri che eliminavano ogni contesto ambientale. L’uso di scale metriche e griglie fotografiche permetteva di misurare proporzioni corporee, lunghezze craniche e altri dettagli anatomici. Queste procedure si svilupparono parallelamente all’antropologia fisica e alla criminologia di Cesare Lombroso, ma trovavano applicazione diretta nei contesti coloniali, dove le popolazioni venivano classificate secondo presunte categorie razziali.

La fotografia etnografica non si limitava però al corpo umano. Architetture, utensili, abiti e rituali venivano fotografati con l’intento di creare archivi visivi di culture considerate “primitive” o “in via di estinzione”. Questi archivi, conservati nei musei etnografici e nelle società geografiche europee, funzionavano come strumenti di controllo culturale. La serialità delle immagini, resa possibile dai procedimenti al collodio e successivamente dalla gelatina bromuro d’argento introdotta negli anni Settanta dell’Ottocento, permetteva una produzione massiva e la circolazione di copie in volumi fotografici, riviste scientifiche e album ufficiali.

La dimensione tecnica della fotografia coloniale fu cruciale per la costruzione di questi sistemi di classificazione. Le ottiche a lunga focale consentivano di riprendere dettagli anatomici o architettonici con nitidezza, mentre le emulsioni più sensibili riducevano i tempi di posa, rendendo più praticabile la fotografia di campo. Verso la fine del secolo, l’introduzione delle lastre secche alla gelatina semplificò notevolmente le procedure, eliminando la necessità di preparare e sviluppare le lastre sul posto. Questo permise una maggiore mobilità e un incremento della produzione fotografica nelle colonie.

Tuttavia, il carattere apparentemente neutro di queste tecniche nascondeva dinamiche di costruzione dell’alterità. Le scelte di luce, di messa in scena e di diffusione erano guidate da un intento classificatorio e gerarchico. Le fotografie degli “altri” non erano mai semplici registrazioni, ma dispositivi visivi che contribuivano a rafforzare il dualismo tra colonizzatori civilizzati e colonizzati primitivi. Lo stesso concetto di archivio fotografico coloniale si basa sulla raccolta, ordinamento e conservazione di immagini che isolavano i soggetti dal loro contesto sociale e culturale, trasformandoli in oggetti di studio.

Nel quadro dell’età imperiale, le fotografie antropologiche furono utilizzate anche per scopi amministrativi. L’identificazione dei lavoratori, la sorveglianza delle popolazioni indigene e la produzione di documenti ufficiali incorporavano immagini fotografiche come parte integrante del controllo burocratico. L’uso del ritratto fotografico nelle carte d’identità coloniali rappresenta un esempio emblematico di come la tecnica fotografica fosse al servizio della governance coloniale.

La fotografia si impose dunque come un linguaggio tecnico-scientifico che mascherava le gerarchie politiche. La forza persuasiva dell’immagine fotografica, percepita come immediata e oggettiva, consentiva di consolidare ideologie razziste e politiche di dominio. Ciò che appariva come pura documentazione era in realtà una forma sofisticata di rappresentazione dell’“altro”, intimamente intrecciata con le logiche di potere dell’imperialismo europeo.

Esotismo, mercato dell’immagine e costruzione dell’immaginario coloniale

Parallelamente alle applicazioni scientifiche e amministrative, la fotografia coloniale alimentò un vasto mercato commerciale e culturale, orientato a un pubblico europeo affamato di immagini esotiche. Le fotografie circolavano attraverso cartoline, album illustrati, stereoscopie e stampe fotomeccaniche che sfruttavano i progressi della fotoincisione e della collotipia. Questi procedimenti di riproduzione industriale permisero di diffondere a basso costo milioni di immagini che contribuirono a costruire un immaginario popolare sull’“altro”.

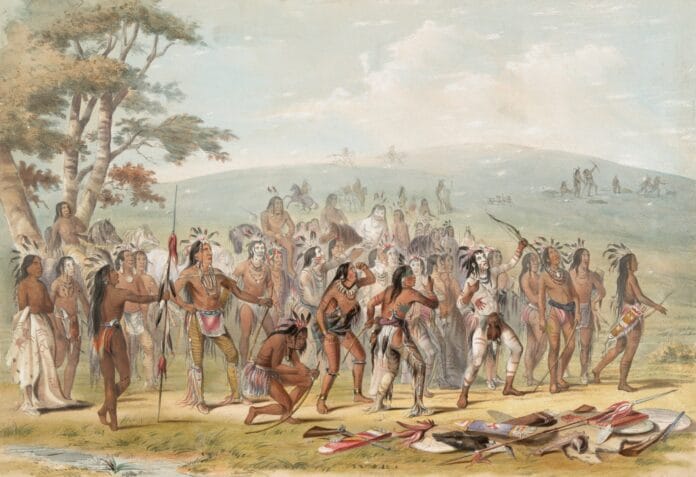

L’esotismo fotografico si esprimeva attraverso la rappresentazione di paesaggi grandiosi, architetture monumentali e scene di vita quotidiana selezionate per accentuare la differenza culturale. Molti fotografi, sia europei sia locali, allestivano set nei quali i soggetti indigeni venivano ritratti in costumi tradizionali o in atteggiamenti considerati tipici, rafforzando stereotipi visivi. Queste immagini, spesso circolanti come “vedute etnografiche”, erano destinate al mercato turistico e alle collezioni private. La fotografia, in tal senso, non era solo strumento di dominio ma anche merce visiva che produceva profitto.

Il ruolo delle esposizioni universali e coloniali fu determinante nella diffusione di queste immagini. Nei padiglioni dedicati alle colonie, fotografie di popolazioni indigene venivano accostate a manufatti, diorami e persino a esibizioni dal vivo di uomini e donne provenienti dai territori colonizzati. La fotografia funzionava come complemento e al tempo stesso come documento “scientifico” di queste messe in scena, che presentavano l’alterità come spettacolo per il pubblico europeo.

Il mercato fotografico coloniale si avvalse anche dell’innovazione tecnica delle fotografie stereoscopiche, che offrivano un effetto tridimensionale particolarmente coinvolgente. Le vedute stereoscopiche di paesaggi africani, indiani o asiatici permettevano a chi restava in Europa di vivere un’esperienza immersiva, rafforzando l’illusione di accesso diretto a mondi lontani. Questa estetica dell’esotismo era in realtà una costruzione culturale, che selezionava e manipolava i soggetti per adattarli alle aspettative del pubblico coloniale.

Non va dimenticato il ruolo delle cartoline fotografiche, che a partire dagli anni Novanta dell’Ottocento divennero uno dei principali veicoli di circolazione dell’immaginario coloniale. Le cartoline raffiguranti donne indigene in pose sensuali, guerrieri armati o panorami “selvaggi” contribuirono a consolidare un repertorio iconografico che sopravvisse a lungo nel XX secolo. Anche in questo caso, la fotografia si intrecciava con dinamiche commerciali e simboliche, generando un consumo di immagini che trasformava l’“altro” in oggetto di desiderio, curiosità o timore.

La costruzione dell’immaginario coloniale attraverso la fotografia non era un processo unidirezionale. Alcuni fotografi locali, formati nelle scuole fotografiche aperte dai colonizzatori o attivi in laboratori indipendenti, parteciparono a questo mercato adattandosi alle richieste europee ma anche reinterpretando i soggetti secondo prospettive diverse. L’esistenza di questi autori testimonia come la fotografia coloniale fosse un campo complesso, attraversato da pratiche di appropriazione, negoziazione e resistenza.

Dal punto di vista tecnico, la fotografia commerciale coloniale beneficiò della progressiva miniaturizzazione delle apparecchiature. Le macchine pieghevoli portatili, introdotte a fine Ottocento, facilitarono la produzione di immagini in viaggio, rendendo la fotografia un’attività accessibile anche a dilettanti e turisti. L’immediatezza dello scatto contribuì a moltiplicare le rappresentazioni dell’“altro”, spesso superficiali e stereotipate, ma capaci di penetrare profondamente nell’immaginario collettivo.

Crisi del colonialismo, propaganda e fotografia nel XX secolo

Con il XX secolo e le due guerre mondiali, la fotografia coloniale assunse nuovi significati, legati tanto alla propaganda politica quanto ai mutamenti nelle tecniche fotografiche. L’invenzione della pellicola flessibile da parte della Kodak nel 1888 e la successiva diffusione delle fotocamere a rullino rivoluzionarono la pratica fotografica, rendendola accessibile a un pubblico di massa. Questa democratizzazione comportò un’enorme crescita delle immagini prodotte nei territori coloniali, che circolavano non solo in ambito scientifico o commerciale, ma anche attraverso la stampa illustrata, i rotocalchi e i cinegiornali.

La fotografia fu impiegata come strumento di propaganda per legittimare le politiche coloniali. Gli imperi europei utilizzarono immagini che mostravano le opere infrastrutturali, le scuole e gli ospedali costruiti nelle colonie, veicolando l’idea di una missione civilizzatrice. Le fotografie di ponti, ferrovie e porti rappresentavano la modernità portata dal colonizzatore, occultando la violenza e lo sfruttamento che caratterizzavano il dominio coloniale. In questo contesto la fotografia diventava un linguaggio politico, capace di manipolare la percezione delle masse attraverso la diffusione capillare nelle riviste e nei giornali illustrati.

Parallelamente, la fotografia coloniale del XX secolo documentava anche la resistenza e i conflitti. Le guerre di indipendenza, i moti di protesta e le repressioni furono registrati da fotografi militari e civili, producendo un archivio visivo che, pur filtrato da censure e controlli, restituiva l’immagine di un colonialismo in crisi. Le innovazioni tecniche come le fotocamere Leica a telemetro e le pellicole più sensibili consentirono scatti più rapidi e discreti, favorendo una fotografia di reportage che catturava eventi in tempo reale. Ciò contribuì a un cambiamento di linguaggio: dalla rappresentazione tipologica e stereotipata dell’“altro” si passò a immagini più dinamiche e contestuali, pur restando all’interno di cornici ideologiche.

Durante il periodo fascista, l’Italia utilizzò la fotografia in Africa orientale come strumento di propaganda aggressiva. Le immagini di truppe, infrastrutture e scene di vita locale venivano pubblicate in riviste illustrate e mostre fotografiche per sostenere il consenso interno. Anche in questo caso la fotografia operava come tecnologia politica, funzionale a costruire un discorso visivo che giustificava il dominio coloniale.

Il XX secolo segnò anche un momento di crisi per l’immaginario coloniale tradizionale. Con il processo di decolonizzazione e la nascita di stati indipendenti, le fotografie realizzate in precedenza furono rilette criticamente, rivelando il loro carattere strumentale. Molti archivi coloniali vennero riorganizzati o contestati, mentre nuove pratiche fotografiche emergenti nei paesi ex-coloniali rivendicavano la possibilità di autorappresentazione. Fotografi africani e asiatici, spesso formatisi nei decenni del colonialismo, divennero protagonisti di una produzione autonoma che ribaltava i codici visivi dell’alterità costruiti dall’Occidente.

L’uso della fotografia nel colonialismo del XX secolo si colloca dunque in una tensione tra propaganda, documentazione e contestazione. Da un lato essa servì a perpetuare le ideologie imperiali, dall’altro contribuì involontariamente a documentare i segni della loro crisi. La dimensione tecnica, con l’evoluzione dalle lastre alle pellicole, dalle macchine a soffietto alle compatte 35 mm, accompagnò questo processo, modificando i linguaggi visivi e ampliando il numero di attori coinvolti. La fotografia rimase al centro della rappresentazione dell’“altro”, ma in un contesto in cui le stesse categorie coloniali venivano progressivamente messe in discussione.

Mi chiamo Maria Francia, ho 30 anni e sono una paesaggista con l’anima divisa tra natura e fotografia. Il mio lavoro mi ha insegnato a osservare il mondo con attenzione: le linee dell’orizzonte, i cambi di luce, la geometria naturale dei luoghi. Da qui è nata la mia passione per la fotografia, soprattutto per quella di paesaggio, che considero un’estensione del mio sguardo progettuale e sensibile. Amo raccontare lo spazio attraverso l’obiettivo, e nel farlo mi affascina conoscere chi, prima di me, ha saputo tradurre in immagine l’essenza di un territorio. Su storiadellafotografia.com esploro il dialogo tra ambiente, fotografia e memoria, cercando sempre di dare voce ai paesaggi, veri protagonisti silenziosi della nostra storia visiva.