La distanza iperfocale è uno dei concetti più affascinanti e tecnicamente rilevanti nella storia della fotografia. La sua nascita è strettamente legata all’evoluzione delle ottiche e alla ricerca di una profondità di campo ottimale, soprattutto nella fotografia di paesaggio, dove la nitidezza su tutta la scena è un obiettivo primario. Per comprendere la sua origine, occorre tornare indietro al XIX secolo, quando la fotografia era agli albori e le prime camere a soffietto utilizzavano lastre di grande formato.

In quel periodo, la messa a fuoco era un’operazione complessa e lenta. Gli obiettivi erano semplici, privi di sofisticati gruppi ottici, e la gestione della nitidezza dipendeva quasi esclusivamente dall’apertura del diaframma e dalla distanza di messa a fuoco. I pionieri della fotografia, come Joseph Nicéphore Niépce e Louis Daguerre, non avevano ancora formalizzato il concetto di iperfocale, ma già intuivano che chiudendo il diaframma si otteneva una maggiore profondità di campo. Tuttavia, la vera definizione matematica arrivò con l’avvento delle ottiche più evolute e con la diffusione delle prime tabelle di calcolo nel tardo XIX secolo.

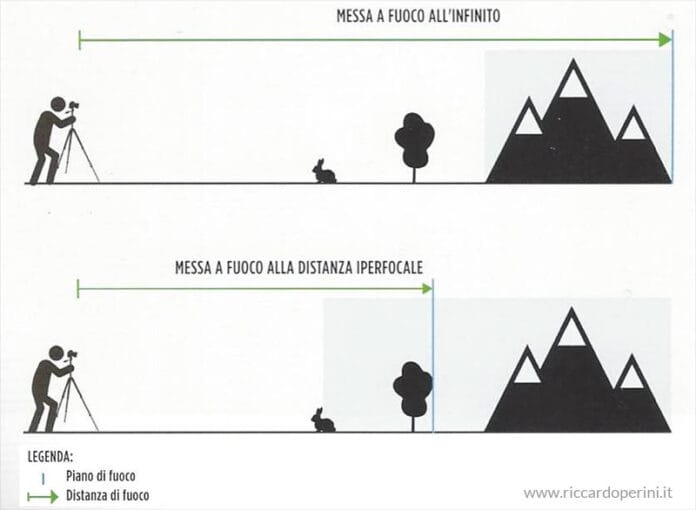

La distanza iperfocale si definisce come la distanza di messa a fuoco alla quale, per un dato diaframma e una lunghezza focale, tutto ciò che si trova da metà di quella distanza fino all’infinito risulta nitido. Questo concetto rivoluzionò la pratica fotografica, perché consentiva di pianificare scatti paesaggistici con una nitidezza quasi assoluta, senza dover rifare la messa a fuoco per ogni variazione di soggetto.

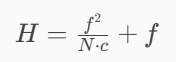

Dal punto di vista tecnico, la formula classica è:

dove H è la distanza iperfocale, f la lunghezza focale, N il numero f del diaframma e c il circolo di confusione. Quest’ultimo è un parametro cruciale, perché rappresenta la dimensione massima accettabile di un punto sfocato affinché appaia nitido all’occhio umano. Storicamente, il valore del circolo di confusione è stato legato al formato del negativo: per il 35 mm si considerava circa 0,03 mm, mentre per il medio formato si saliva a 0,05 mm.

La nascita del concetto di iperfocale può essere collocata attorno agli anni 1890-1900, quando le case produttrici di ottiche iniziarono a incidere sulle ghiere degli obiettivi le scale di profondità di campo. Queste scale erano una guida pratica per i fotografi, che potevano impostare la messa a fuoco in modo da ottenere la massima nitidezza possibile.

Il legame tra iperfocale e fotografia di paesaggio è immediato: i grandi maestri del paesaggio, come Ansel Adams, sfruttavano questo principio per ottenere immagini di straordinaria definizione, dove ogni dettaglio, dalle rocce in primo piano alle montagne sullo sfondo, appariva perfettamente nitido. Adams, con il suo celebre “Zone System”, integrò il concetto di iperfocale nella pianificazione dell’esposizione e della composizione, dimostrando quanto fosse fondamentale per il controllo totale dell’immagine.

Evoluzione Tecnica: Calcolo, Strumenti e Pratiche Storiche

Con il progredire della tecnologia fotografica nel XX secolo, il calcolo dell’iperfocale divenne sempre più accessibile. Nei primi decenni, i fotografi utilizzavano tabelle stampate, spesso fornite dai produttori di pellicole o di ottiche. Queste tabelle indicavano, per ogni combinazione di lunghezza focale e diaframma, la distanza iperfocale corrispondente. Era un approccio empirico, ma estremamente efficace.

Gli obiettivi di qualità riportavano scale di profondità di campo incise sul barilotto. Il fotografo poteva leggere direttamente la distanza iperfocale senza calcoli complessi: bastava allineare il simbolo dell’infinito con il valore del diaframma scelto e osservare il punto corrispondente sulla scala. Questo sistema era particolarmente utile per la fotografia di reportage e di viaggio, dove la rapidità era essenziale.

Negli anni ’30 e ’40, con la diffusione delle fotocamere a telemetro e delle reflex, il concetto di iperfocale si consolidò come standard tecnico. Le fotocamere Leica, ad esempio, erano celebri per le loro scale di profondità di campo, che permettevano di impostare la messa a fuoco “a zona”, una tecnica derivata proprio dall’uso dell’iperfocale.

L’avvento del colore e delle pellicole ad alta sensibilità negli anni ’50 e ’60 non modificò il principio, ma rese più frequente l’uso di diaframmi aperti, riducendo la profondità di campo e quindi aumentando l’importanza di conoscere l’iperfocale. I fotografi di paesaggio continuavano a chiudere il diaframma per ottenere nitidezza, ma dovevano bilanciare questo con il rischio di diffrazione, fenomeno che degrada la qualità dell’immagine quando il diaframma è troppo chiuso.

Con l’era digitale, il calcolo dell’iperfocale ha subito una trasformazione radicale. Le fotocamere moderne, dotate di display e software integrati, possono calcolare automaticamente la profondità di campo e persino visualizzare graficamente le zone nitide. Tuttavia, il principio non è cambiato: la distanza iperfocale resta una funzione di lunghezza focale, apertura e circolo di confusione.

Un aspetto storico interessante è il ruolo delle app e dei dispositivi mobili. Oggi, esistono applicazioni che consentono di inserire i parametri e ottenere immediatamente la distanza iperfocale. Questo ha reso il concetto accessibile anche ai fotografi amatoriali, ma non ha ridotto il fascino di comprenderne la logica matematica, che rimane un pilastro della cultura fotografica.

L’Iperfocale Oggi: Applicazioni Avanzate nella Fotografia di Paesaggio

Nel contesto contemporaneo, la fotografia di paesaggio continua a essere il terreno ideale per applicare il concetto di iperfocale. Le reflex e le mirrorless moderne offrono strumenti sofisticati, come il focus peaking e la simulazione della profondità di campo sul display, ma il fotografo esperto sa che impostare la messa a fuoco alla distanza iperfocale garantisce un controllo totale sulla nitidezza.

Chi utilizza ottiche grandangolari, tipiche del paesaggio, beneficia particolarmente di questo principio. Con focali corte e diaframmi medi (f/8, f/11), la distanza iperfocale è relativamente breve, consentendo di avere nitidezza dal primo piano fino all’orizzonte. Questo è essenziale per immagini immersive, dove ogni dettaglio contribuisce alla composizione.

Un tema tecnico cruciale è la gestione della diffrazione. Sebbene chiudere il diaframma aumenti la profondità di campo, oltre f/16 la qualità dell’immagine può degradare. Per questo, il fotografo deve trovare un equilibrio tra apertura, nitidezza e distanza iperfocale. Le moderne ottiche e sensori ad alta risoluzione rendono questo bilanciamento ancora più delicato, perché evidenziano ogni imperfezione.

Oggi, il concetto di iperfocale si integra con tecniche avanzate come il focus stacking, che consiste nel combinare più scatti con punti di messa a fuoco diversi per ottenere una nitidezza assoluta. Tuttavia, questa tecnica richiede tempo e post-produzione, mentre l’iperfocale resta una soluzione immediata e pratica.

Il suo valore non è solo tecnico, ma anche culturale: conoscere e applicare l’iperfocale significa padroneggiare la fotografia in modo consapevole, andando oltre l’automatismo delle macchine. È un sapere che collega il fotografo moderno ai pionieri del XIX secolo, in una continuità storica che testimonia la centralità della nitidezza nella rappresentazione del mondo.

Mi chiamo Maria Francia, ho 30 anni e sono una paesaggista con l’anima divisa tra natura e fotografia. Il mio lavoro mi ha insegnato a osservare il mondo con attenzione: le linee dell’orizzonte, i cambi di luce, la geometria naturale dei luoghi. Da qui è nata la mia passione per la fotografia, soprattutto per quella di paesaggio, che considero un’estensione del mio sguardo progettuale e sensibile. Amo raccontare lo spazio attraverso l’obiettivo, e nel farlo mi affascina conoscere chi, prima di me, ha saputo tradurre in immagine l’essenza di un territorio. Su storiadellafotografia.com esploro il dialogo tra ambiente, fotografia e memoria, cercando sempre di dare voce ai paesaggi, veri protagonisti silenziosi della nostra storia visiva.