Immediatamente dopo l’annuncio ufficiale della nascita della fotografia, furono tantissimi coloro che si fecero avanti rivendicando metodi ed esperimenti legati alla fotografia stessa.

Tra i più influenti possiamo ricordare lo studioso Antoine Hercules Romuald Florence (nato a Nizza nel 1804 e successivamente emigrato in Brasile), che nel 1833 ottenne delle immagini su carta molto simili a quelle di Niépce e di Daguerre (anche esse ottenute stabilizzando nitrato di argento su carta). Il suo problema fu che, appunto, viveva in Brasile e la lontananza dalla Francia gli impedì di far conoscere la propria scoperta e i propri esperimenti (che furono portati alla luce dallo storico brasiliano Boris Kossoy). Da aggiungere anche, come nota storica, che lo stesso Florence, nel lontano 1834, usò il termine fotografia. Florence e il suo lavoro sono stati dimenticati (o perduti che dir si voglia) fino al 1973, quando i suoi diari e gli esempi del suo lavoro sono tornati alla luce in Brasile.

Anche lo studioso Hippolyte Bayard (1807-1887) dichiarò di aver inventato un procedimento noto come stampa positiva diretta, che consentiva la realizzazione di un positivo non riproducibile. L’errore di Bayard fu quello di rendere pubblico il procedimento solo nel 1840, quindi un anno dopo Daguerre. Il “ritardo” fu causato dall’amico Arago che lo persuase a rimandare la presentazione a dopo la presentazione del dagherrotipo. Un errore che gli costò parecchio e che sottolineò in maniera ironica facendosi un autoritratto mentre fingeva di annegare.

Ci sono altri due nomi da ricordare, sempre legati al 1839: il primo è Samuel Morse (si, l’inventore del telegrafo) che il 20 maggio realizzò il primo dagherrotipo in America. Il secondo è l’italiano Macedonio Melloni che presentò il dagherrotipo all’Accademia delle Scienze di Napoli il 12 marzo dello stesso anno.

Come detto poc’anzi, nel 1832 il brasiliano Hercules Florence riuscì ad ottenere a sua volta delle fotografie stabilizzando del nitrato di argento sulla carta con un procedimento del tutto simile a quello realizzato da Niépce (vedi sopra) e soprattutto da Daguerre: sarà quest’ultimo ad imporre il processo fotografico grazie all’interessamento del governo francese che acquistò il brevetto e lo rese libero. Era il 1839. Nacque la fotografia commerciale.

Daguerre, da sempre innamorato della pittura, cominciò la sua carriera lavorativa in un freddo ufficio delle imposte dirette, per volere del padre. Fuggito da questa specie di “carcere”, il giovane Daguerre si trasferì a Parigi, dove divenne allievo di un celebre scenografo del tempo. Proprio questa collaborazione permise a Daguerre di divenire, in brevissimo tempo, uno degli scenografi più ricercati di Parigi, grazie alla sua perizia nonché immaginazione nella creazione di quinte e fondali.

Va infatti ricordato che fin dalla più tenera infanzia, non appena riuscì a tenerla tra le dita, dimostrò una meravigliosa facilità con la matita. Eccelleva nel rendere con fedeltà gli effetti più difficili delle prospettive più ardite, studiava soprattutto l’effetto scenico, e si trovò così ben presto a suo agio nello studio di Degotti, dove non tardò a eguagliare e poi a superare il talento del suo maestro.

Non solo il giovane Daguerre era un genio della pittura di paesaggio, la specialità dei pittori di scena, ma era anche in grado di risolvere prontamente i problemi meccanici relativi ai misteri del “dietro le quinte”, come il fissaggio, lo spostamento, ecc. Sostituì i telai mobili delle scene laterali con grandi sfondi di tela sui quali si poteva rappresentare un intero vasto paesaggio o un intero panorama. Ma non si accontentò di produrre un quadro magistrale, concepì l’idea di dargli un valore fino ad allora sconosciuto, ricorrendo a nuove fonti di illuminazione non ancora sperimentate. I suoi primi tentativi ebbero un successo inaspettato. L’artista sconosciuto di ieri era diventato il beniamino della popolazione parigina.

Nel 1822 realizzò un proprio spettacolo, meccanizzato: il Diorama, distrutto da un incendio dopo 17 anni di successi, era una sala circolare (poteva ospitare fino a 350 spettatori) con le pareti mobili. Una volta “acceso”, le pareti del Diorama cominciavano a girare intorno agli spettatori, permettendo a questi ultimi di osservare le scene dipinte sulle stesse. Le stesse pareti erano sistemanti prospetticamente, con distanze variabili tra i 15 ed i 20 metri. Le pareti erano lunghissime tele di cotone semitrasparenti con lunghezze che potevano arrivare ai 22 metri e con un’altezza comune di 14 metri. Delle luci posizionate ad hoc garantivano un gioco di luci ed ombre che conferivano ulteriore profondità e movimento alle immagini rappresentate sulle tele.

Torniamo alla fotografia, facendo un passo indietro e andiamo a vedere cosa Daguerre e il suo collega Niépce hanno fatto: l’idea alla base di tutto era quella di fissare le immagini che apparivano all’interno della camera obscura (una scatola composta da lenti e specchi che permetteva di riflettere su di un piano l’immagine presente dinanzi alle lenti: l’antesignano delle macchine fotografiche a specchio, note sin dai tempi di Aristotele).

Niépce e Daguerre entrarono in contatto nel 1829 a Chalon-sur-Saòne, firmando un contratto di associazione, al fine di sviluppare ulteriormente l’idea dello stesso Niepce. Daguerre apportò immediatamente delle migliorie al processo eliografico, sostituendo il bitume con della resina ottenuta disciogliendo la lavanda in alcool. Quindi, prima del lavaggio della lastra stessa, la espose a vapori d’olio di petrolio. I vapori in questione condensavano sulle parti della lastra non colpite dalla luce, sciogliendo la resina e rendendo quelle zone trasparenti. Al contrario, le zone esposte alla luce non venivano toccate dai vapori.

Sempre Daguerre, nel 1831, si accorse che lo ioduro d’argento era sensibile alla luce. Ma ancor più importante, riuscì a fissare l’immagine latente (da Wikipedia: L’immagine latente è una alterazione nella superficie esterna delle particelle degli alogenuri d’argento contenuti nella pellicola, causata dalla luce. Ovvero è imputabile alla riduzione fotochimica di pochi atomi di Ag per ogni particella che compone l’emulsione. L’immagine reale, visibile dopo il trattamento di sviluppo, è costituita da particelle di argento ridotto che cioè hanno subito un processo di ossido-riduzione). E lo fece per caso, quasi per errore: un giorno, dopo aver esposto una lastra trattata con vapori di sodio senza successo (era rimasta immodificata!), ripose questa in un armadio insieme a parecchi materiali chimici. Dopo qualche giorno, andò per prendere nuovamente la lastra per ritrattala e si accorse che su di essa era comparsa un’immagine (sviluppo latente): quella che avrebbe voluto catturare.

Daguerre dovette fare non pochi tentativi per individuare quale sostanza chimica avesse realizzato il miracolo e dopo parecchi giorni e lastre, individuò il colpevole nei vapori di mercurio (fuoriuscite da un termometro che si era rotto). Questa però non era la soluzione: alla luce diretta del sole l’immagine scompariva. Daguerre quindi seguì la via del cloruro d’argento (che al contrario tendeva a trasformare la lastra in una lastra nera se tenuta alla luce del sole) e dopo vari tentativi, nel 1837, giunse alla soluzione finale, ovvero definì il processo che si chiamò dagherrotipo.

Prima di giungere al dagherrotipo, però, dobbiamo tornare di qualche anno indietro e capire che fine ha fatto Niepce: Daguerre, di 34 anni più giovane del collega Niepce, cominciò a considerarsi come l’unico inventore di questa nuova “arte”. Cosa però impossibile dal punto di vista legale a causa del contratto firmato, che appunto legava la scoperta, anche in caso di morte di uno dei due, ad entrambi i nomi. Morte che sopraggiunge, per Niepce, nel 1833. Il posto di Niepce, nella società, fu preso dal figlio, decisamente più ingenuo del padre, al punto di firmare un nuovo contratto con Daguerre proprio nel momento in cui lo stesso inventore definì il dagherrotipo. Ecco un estratto del contratto: “Io sottoscritto dichiaro con il presente scritto, che il signor Louis Jacques-Mandé Daguerre mi ha fatto conoscere un procedimento di cui è inventore”. Ed ancora: “Questo nuovo mezzo ha il vantaggio di riprodurre gli oggetti dieci o venti volte più rapidamente di quello inventato dal signor Joseph-Nicéphore Niepce, mio padre”. Infine: “In seguito alla comunicazione che mi ha fatto, il signor Daguerre acconsente ad abbandonare alla società il nuovo procedimento di cui è inventore e che egli ha perfezionato, a condizione che questo nuovo procedimento porti solo il nome di Daguerre”. Insomma, Daguerre è ufficialmente diventato l’inventore della moderna fotografia, cancellando di fatto Niepce.

Torniamo adesso al dagherrotipo: nel 1837 Daguerre trovò il modo di arrestare l’azione della luce con un bagno di cloruro di sodio (comune sale da tavola), metodo che utilizzò fino al marzo del 1839, quando venne a conoscenza della proprietà dell’iposolfito di soda (ora chiamato trisolfito di sodio) di lavare via indirettamente i sali d’argento non esposti dal suo scopritore, lo scienziato inglese John Herschel. Il dagherrotipo, come chiamava il suo prodotto, era delicato – facilmente danneggiabile dalle impronte digitali e dalle condizioni atmosferiche, necessitava di una qualche protezione, e per questo motivo veniva di solito racchiuso in una custodia sottovetro. Questo procedimento fu appunto chiamato dagherrotipo (dal suo stesso nome) e qui di seguito trovare il processo intero:

- Preparazione di una lastra di rame argentata tramite elettrolisi e quindi pulita utilizzando acqua ed un abrasivo molto fine

- Sensibilizzazione della lastra esponendola ai vapori di iodio fin quando questa non era completamente ricoperta di uno strato giallastro di ioduro d’argento

- Esposizione della lastra alla luce del sole per circa 20 minuti

- Sviluppo dell’immagine esponendo la lastra a vapori di mercurio riscaldato a 60º (tramite fiamma ad alcol). Il mercurio si lega allo ioduro di argento creando uno strato biancastro in corrispondenza delle luci.

- Stabilizzazione dell’immagine lavando la lastra in una soluzione calda di cloruro di sodio concentrato che andava a togliere lo iodio eccedente e rendendo in questo modo l’immagine permanente e definitiva.

La scelta dei prodotti chimici di Daguerre era tale che l’azione della luce lasciava un’immagine bianco latte o un amalgama di mercurio. Le sue prime lastre erano di 8 1/2″ per 6 1/2″; è interessante notare che questo rimane ancora oggi lo standard “whole plate”.

La qualità delle fotografie era stupefacente. Tuttavia, il processo aveva le sue debolezze:

- Le immagini non potevano essere riprodotte ed erano quindi uniche;

- Le superfici erano estremamente delicate, motivo per cui si trovano spesso alloggiate sottovetro in una custodia;

- L’immagine era invertita lateralmente, il soggetto si vedeva come quando guardava uno specchio. (A volte l’obiettivo della macchina fotografica era dotato di uno specchio per correggerlo);

- I prodotti chimici usati (fumi di bromo e cloro e mercurio caldo) erano altamente tossici;

- Le immagini erano difficili da vedere da certe angolazioni.

- Lunghezza dell’esposizione richiesta, da 10 a 15 minuti in piena luce del sole (un dagherrotipo conservato nel Museo Internazionale di Rochester, raffigurante una cappella, porta scritto come nota che l’immagine è stata scattata tra le 16:40 e le 17:30 del 19 aprile 1840)

Molti dei dagherrotipi che ci sono giunti sono notevoli per i loro dettagli, e questo fece molto scalpore all’epoca. Infatti, lo Spectator (2 febbraio 1839) definì i dagherrotipi il “processo auto-operativo delle Belle Arti”. Anche in America la reazione fu di stupore. Il giornale “The Knickerbocker” del dicembre di quell’anno citò: Abbiamo visto le vedute scattate a Parigi dal ‘Dagherrotipo’, e non abbiamo alcuna esitazione nell’affermare che sono i più notevoli oggetti di curiosità e ammirazione, nelle arti, che abbiamo mai visto. La loro squisita perfezione trascende quasi i limiti della sobria convinzione”.

A proposito: per rendere il tutto più comodo, Daguerre introdusse la sua lastra dentro una camera obscura. Era la prima macchina fotografica.

Daguerre, grazie all’amicizia con il fisico ed astronomo Domenico Francesco Arago, componente dell’Accademia delle Scienze, ebbe modo di rendere pubblica la propria invenzione e di diventare famoso, non prima che nel 1838 lo Stato Francese comprasse la tecnica di Daguerre (pagando una pensione annua di 6.000 franchi a Daguerre e 4.000 agli eredi di Niepce, un vero patrimonio). Il 6 gennaio 1839 fu annunciata la scoperta della tecnica sulla ‘Gazette de France’ mentre il 19 agosto 1839 fu finalmente reso pubblico il procedimento durante una riunione plenaria dell’Accademia delle Scienze e dell’Accademia delle Belle arti francese, grazie anche all’interessamento dell’amico Domenico Francesco Arago. In tutti gli annunci, fu sempre e solo Daguerre ad essere considerato l’inventore della tecnica, mentre Niepce fu solo citato come collaboratore. La fama di Daguerre crebbe a dismisura, ricevette la Legion d’Onore e fu eletto membro onorario dell’Accademia delle Scienze.

Sempre nel 1839 Daguerre, forte dei soldi ricevuti dallo Stato per il brevetto, realizzò con il cognato Alphonse Giroux (un cartolaio di Parigi) la prima fabbrica di macchine fotografiche. Si trattava di camere oscure realizzate in legno (due scatole di legno che scorrono una dentro l’altra per consentire la messa a fuoco, una fessura per la lastra di rame sul retro e frontalmente un obiettivo fisso, in vetro e ottone) e dotate di lenti acromatiche di Chevalier (le creò nel 1829 e avevano una lunghezza focale di 40,6 cm ed una luminosità di f/16 – ricordo che la camera oscura era usata per molteplici scopi come osservazione del cielo o per la pittura). A proposito, Daguerre fu molto furbo: venduto il brevetto in Francia, andò in Inghilterra e brevettò nuovamente la sua scoperta…in Inghilterra per usare il suo procedimento bisognava pagare le licenze d’uso!

Giroux però non fu l’unico a commercializzare le macchine fotografiche, i concorrenti cominciarono a moltiplicarsi, a partire dei fratelli Susse che realizzarono la prima macchina fotografica “commerciale” e disponibile per l’acquisto, costruita nella catena di montaggio della fabbrica parigina di Susses Freres. Rispetto al modello descritto pocanzi aveva delle piccole differenze: l’apparecchio era lungo 26,7cm da chiuso e ben 50,8cm al massimo allungamento. Era alto 31,1cm e ospitava lastre da 16,4×21,6cm. La lente era a menisco o piano-convessa di 406mm di lunghezza focale e 83mm di diametro. Il diaframma era fisso di 23,8mm, equivalente ad un f/17.

Grazie ai brevetti depositati, Daguerre divenne ricchissimo e visse il resto della sua vita tra agi e, appunto, ricchezze. Bisogna comunque dire che non furono tutte rose e fiori, tant’è che all’indomani dell’annuncio all’accademia delle Scienze non furono poche le polemiche.

Il tedesco Hofmeister (un parroco) ad esempio rivendicò l’invenzione nel 1834, così come il francese Gauné nel 1827, l’inglese Towson nel 1830 e l’inglese Reade nel 1836. Ma nessuno riuscì in realtà a dimostrarlo, per cui fu tutto un nulla di fatto.

Nel maggio del 1839, Hippolyte Bayard, un sergente civile francese che lavorava presso il Ministero delle Finanze e che nel tempo libero si dilettava con esperimenti fotografici, annunciò un processo positivo diretto per ottenere immagini fotografiche su carta, ottenuto scurendo un foglio di carta con cloruro d’argento e ioduro di potassio, su cui la luce fungeva da sbiancante quando la lastra veniva esposta nella macchina fotografica (questa scoperta è antecedente di tre anni rispetto a quella di Daguerre). Il contributo di Bayard fu in gran parte ignorato all’epoca, a causa del sostegno ufficiale della Francia al dagherrotipo (Bayard fu praticamente messo in ombra dall’amico di Daguerre, Arago, che più volte tentò di dissuadere (prima demoralizzandolo e poi pagandogli la miseria di 600 franchi) il francese dal proseguire per la sua strada, convincendolo infine a passare all’uso del dagherrotipo), ma poiché alcuni fotografi francesi manifestarono un forte interesse per un processo di lavorazione della carta in sostituzione del dagherrotipo, la sperimentazione su questa invenzione continuò, anche se molto limitata.

Il tedesco Hofmeister (un parroco) ad esempio rivendicò l’invenzione nel 1834, così come il francese Gauné nel 1827, l’inglese Towson nel 1830 e l’inglese Reade nel 1836. Ma nessuno riuscì in realtà a dimostrarlo, per cui fu tutto un nulla di fatto. Anche per Baygard ci fu poca gloria, probabilmente colui che realmente inventò la fotografia prima di Daguerre e Niepce stesso. Hippolite Bayard era un impiegato del Ministero delle Finanze che nel tempo libero si “dilettava” con esperimenti fotografici, al punto di riuscire, tre anni prima l’annuncio di Daguerre, ad ottenere un positivo direttamente nella camera oscura, utilizzando carte di cloruro d’argento. Bayard fu praticamente messo in ombra dall’amico di Daguerre, Arago, che più volte tentò di dissuadere (prima demoralizzandolo e poi pagandogli la miseria di 600 franchi) il francese dal proseguire per la sua strada, convincendolo infine a passare all’uso del dagherrotipo.

Per rendere chiaro quanto il dagherrotipo divenne popolare e quanto Daguerre divenne ricco, pensate che a Parigi, nel 1847, furono vendute qualcosa come 2000 macchine fotografiche e mezzo milione di lastre fotografiche.

La dagherrotipia fu una vera rivoluzione, non solo dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, ma anche culturale: furono tantissimi i pittori che abbandonarono i pennelli per passare alla macchina fotografica, attratti dal nuovo modo di catturare le immagini molto più somigliante alla realtà di quanto potessero fare a mano. Ci fu un proliferare di ritrattisti che, forti della novità (e soprattutto all’uso di lastre dorate che riproducevano, più o meno, il colore della pelle), riuscivano a vendere centinaia di ritratti a prezzi altissimi (in Inghilterra si parla di cinque sterline a fotografia, un salasso per quel periodo). Proprio l’uso delle lastre dorate (e quindi della sensazione di colore) fu alla base dello sviluppo delle prime immagini di nudo (gli antenati di Playboy e simili): si trattata di foto di quadri (non direttamente di modelle, sarebbe stato impossibile ottenere un’immagine a fuoco con una modella vivente, considerando i lunghi tempi di esposizione!) realizzati quanto più possibili simili alla realtà. La fotografia, in pratica, permetteva di duplicare il quadro in tempi molto ristretti, oltre che far guadagnare montagne di soldi a chi le realizzava e vendeva.

Per quanto riguarda l’Italia, il mercato fotografico si mosse molto rapidamente: già nell’autunno del 1939, grazie Enrico Jest, fu avviata a Torino la produzione dei primi apparecchi fotografici italiani consentendo, grazie alla traduzione del manuale di Daguerre, la formazione di numerosi altri laboratori per la produzione di strumenti per la dagherrotipia.

A Milano, invece, Alessandro Duroni iniziò, sul finire dell’anno, ad importare dalla Francia gli apparecchi Daguerre-Giroux. Era realmente cominciata l’era della fotografia “per tutti”, anche se bisognava essere parecchio danarosi per permettersi un apparecchio fotografico e soprattutto le costosissime lastre.

Il dagherrotipo non ebbe vita lunga: la possibilità di ottenere una sola immagine (stampata direttamente sulla lastra), speculare e in tempi lunghi, nonché direttamente affetta dall’esposizione della luce (l’immagine poteva somigliare ad un positivo o ad un negativo, a seconda delle situazioni), spinse molto la ricerca, fino a giungere alla sua evoluzione naturale, a firma dell’inglese Talbot che definì una procedura sulla quale si basa, ancora oggi, la fotografia come la intendiamo, ovvero il metodo per ottenere una matrice riproducibile infinite volte.

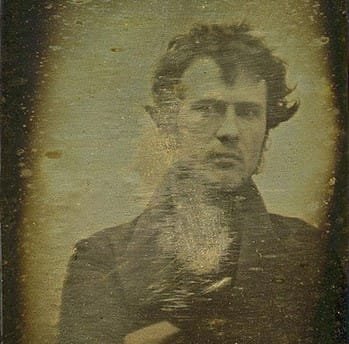

Nota: Prima che i “selfie” fossero di gran moda, Robert Cornelius realizzò il primo autoritratto al mondo nel retro di un’azienda in Chestnut Street a Center City, Philadelphia. Cornelius si sedette davanti all’obiettivo per poco più di un minuto, prima di lasciare il sedile e coprire l’obiettivo. L’ormai iconica fotografia è stata scattata oltre 170 anni fa, nel 1839.

Mi chiamo Donatella Colantuono, ho 29 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, nata tra le aule universitarie e cresciuta attraverso studi accademici in Storia dell’arte e Beni culturali. Dopo una laurea magistrale con tesi incentrata sulla fotografia del secondo Novecento, ho deciso di dedicare il mio percorso di ricerca all’analisi critica delle immagini, al linguaggio fotografico e al ruolo che la fotografia ha avuto – e continua ad avere – nella costruzione della memoria collettiva. Su storiadellafotografia.com mi occupo in particolare di approfondimenti teorici, biografie di autori e lettura iconografica, con l’obiettivo di offrire una chiave di lettura colta e consapevole del medium fotografico.