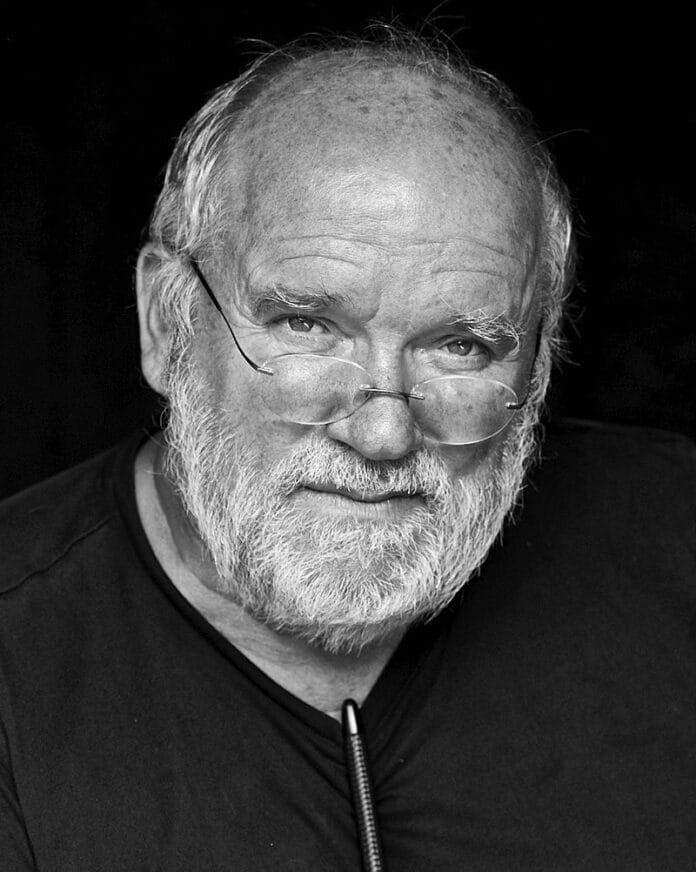

Peter Lindbergh, nato Peter Brodbeck il 23 novembre 1944 a Leszno (allora Germania orientale, oggi in Polonia), è stato uno dei fotografi più influenti della seconda metà del Novecento e dei primi due decenni del XXI secolo. Cresciuto a Duisburg, nel cuore industriale della Ruhr, sviluppò fin da giovane uno sguardo segnato dall’ambiente grigio, dai cantieri e dalle fabbriche, un immaginario che avrebbe nutrito le sue fotografie per tutta la vita.

La sua infanzia fu segnata dalle difficoltà della Germania del dopoguerra: macerie, precarietà e trasformazioni sociali. Questo contesto spiega perché, diversamente da molti suoi contemporanei, Lindbergh non cercò mai la perfezione patinata, ma anzi privilegiò atmosfere reali e imperfette. Il suo occhio si formò nella cultura visiva europea, in particolare attraverso l’espressionismo tedesco, il cinema neorealista e la fotografia umanista francese.

Morì il 3 settembre 2019 a Parigi, a 74 anni. La sua scomparsa fu accolta con enorme risonanza da tutto il mondo della moda e della fotografia. Con lui si chiudeva una stagione in cui la fotografia editoriale riusciva ancora a fondere autenticità, narrativa visiva e sperimentazione formale. La sua opera è oggi studiata non soltanto per il suo valore estetico ma come testimonianza di un momento in cui la moda smise di essere solo superficie e divenne racconto culturale.

Formazione e primi passi nella fotografia

Prima della fotografia, Lindbergh coltivò la pittura e il design. Studiò all’Accademia di Belle Arti di Berlino e poi a Krefeld, dove si avvicinò all’arte libera. In quegli anni guardava molto a Vincent van Gogh e ai pittori espressionisti, ma anche al cinema: Fritz Lang, Charlie Chaplin e il neorealismo italiano lo colpirono per l’uso del bianco e nero e delle ambientazioni urbane.

Negli anni Settanta lavorò come assistente del fotografo Hans Lux a Düsseldorf. Qui acquisì una formazione tecnica rigorosa: imparò la gestione delle luci continue, la stampa in camera oscura, l’uso di pellicole ad alta sensibilità e le procedure di sviluppo. Lux gli insegnò la precisione nei dettagli, ma anche la libertà di sperimentare. In questo periodo Lindbergh iniziò a preferire la pellicola Kodak Tri-X 400, che avrebbe usato per tutta la carriera, spesso spinta a 800 ISO per aumentare contrasto e grana.

Alla fine degli anni Settanta si trasferì a Parigi, centro nevralgico dell’editoria di moda. Lì iniziò a collaborare con riviste come Marie Claire e Stern, mostrando uno stile già distante dagli standard del tempo. Rifiutava le pose rigide e i fondali artificiali: le sue modelle erano fotografate in strada, tra palazzi modernisti, nelle fabbriche abbandonate, su spiagge vuote o tetti urbani.

Dal punto di vista tecnico, Lindbergh sviluppò presto un approccio distintivo. Amava lavorare con il medio formato Hasselblad 500CM e successivamente con la Mamiya RZ67, utilizzando ottiche standard e grandangolari che permettevano una resa naturale delle proporzioni. In parallelo usava la Leica M6 a 35mm, con ottiche 35mm e 50mm, per scatti rapidi e intimi. La sua filosofia era semplice: ridurre al minimo la mediazione tra fotografo e soggetto.

Nelle stampe prediligeva il bianco e nero ad alto contrasto, stampato in camera oscura con attenzione alle gradazioni tonali. Non temeva la grana né le imperfezioni, considerandole parte integrante della verità fotografica. Questo stile lo rese presto riconoscibile e apprezzato da redazioni e stilisti in cerca di nuove direzioni estetiche.

La svolta internazionale e gli anni Novanta

Il momento decisivo arrivò nel 1988, quando la redazione di Vogue UK gli commissionò un servizio fotografico con cinque modelle emergenti: Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington e Cindy Crawford. Lo scatto in bianco e nero, realizzato a New York e pubblicato nel gennaio 1990, è oggi considerato uno degli atti di nascita dell’epoca delle supermodelle.

Quella fotografia fu rivoluzionaria perché spezzava il modello tradizionale della moda patinata. Le modelle erano riprese senza trucco eccessivo, con capelli naturali, in pose spontanee. L’immagine comunicava forza e complicità, non distanza. La moda, per la prima volta, non appariva come un universo irraggiungibile, ma come una rappresentazione realistica e culturale della femminilità contemporanea.

Negli anni Novanta Lindbergh divenne il fotografo più ricercato dell’editoria di moda. Collaborò con Vogue Italia, Vogue Paris, Harper’s Bazaar, Vanity Fair. Le sue copertine definivano il gusto visivo dell’epoca. Parallelamente, firmò campagne pubblicitarie per Armani, Prada, Calvin Klein, Jil Sander, Donna Karan, Yohji Yamamoto, Comme des Garçons, mantenendo sempre una coerenza stilistica.

Il suo metodo di lavoro era particolare. Non preparava storyboard dettagliati: preferiva improvvisare sul set, lasciando che le modelle interagissero tra loro o con lo spazio circostante. Spesso chiedeva loro di muoversi, camminare, correre, in modo da catturare immagini dinamiche e autentiche. Per lui la moda non era rappresentazione statica, ma narrazione in movimento.

Dal punto di vista tecnico, Lindbergh usava quasi esclusivamente luce naturale o fonti continue. Evitava il flash da studio, che considerava artificiale. Prediligeva i giorni nuvolosi, in cui la luce diffusa creava ombre morbide e attraenti. La sua attenzione era rivolta ai volti e agli sguardi, che diventavano il cuore dell’immagine.

Il contributo di Lindbergh negli anni Novanta fu enorme: creò un nuovo canone estetico, più vicino al cinema che alla fotografia di moda tradizionale. Molti critici hanno sottolineato come le sue immagini ricordino fotogrammi di film mai girati, in cui le modelle sono attrici di una storia sospesa.

Opere principali e contributo artistico

Lindbergh raccolse il suo lavoro in numerosi volumi, oggi considerati pietre miliari della fotografia di moda.

Il libro “Ten Women” (1996) fu un omaggio alle dieci modelle che segnarono la sua carriera. Seguirono “Images of Women” (1997) e “Untitled 116” (2001), opere che mostravano la sua poetica: un racconto intimo del corpo femminile, lontano dagli stereotipi di perfezione.

Nel 2008 pubblicò “Invasion”, un lavoro visionario e concettuale che mescolava immaginario fantascientifico e moda. Nel 2017 tornò alle radici con “On Street”, volume che univa fotografia di moda e reportage urbano, celebrando le strade di New York, Berlino e Los Angeles.

Un capitolo fondamentale della sua carriera fu il Calendario Pirelli, che realizzò tre volte: nel 1996, nel 2002 e nel 2017. Ognuna di queste edizioni segnò una svolta. Nel 1996 introdusse la narrazione cinematografica; nel 2002 esplorò atmosfere futuriste; nel 2017 realizzò un lavoro rivoluzionario: un calendario senza ritocchi, con attrici come Helen Mirren, Nicole Kidman, Charlotte Rampling, Julianne Moore, ritratte con i segni del tempo. Un manifesto visivo che rifiutava il culto dell’eterna giovinezza.

Lindbergh lavorò anche nel cinema e nella musica. Nel 1991 diresse il documentario “Models – The Film”, che offriva uno sguardo dietro le quinte della vita delle top model. Girò videoclip e cortometraggi, portando nel linguaggio audiovisivo la sua estetica sospesa e cinematografica.

Il suo contributo va oltre l’estetica: Lindbergh fu tra i pochi fotografi di moda a porsi un problema etico. Criticò duramente l’uso del ritocco digitale e di Photoshop, sostenendo che l’imperfezione fosse parte integrante della verità fotografica. Per lui la bellezza non coincideva con la perfezione ma con l’autenticità. Questa posizione, oggi, appare anticipatrice di un dibattito che domina il mondo visivo contemporaneo.

La sua opera è studiata non solo nelle scuole di fotografia ma anche in quelle di storia dell’arte, perché rappresenta un momento unico in cui la moda si è trasformata in racconto culturale, fondendo arte, cinema e giornalismo visivo. Lindbergh ha dimostrato che la fotografia di moda può essere documento e poesia, non semplice illustrazione commerciale.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.