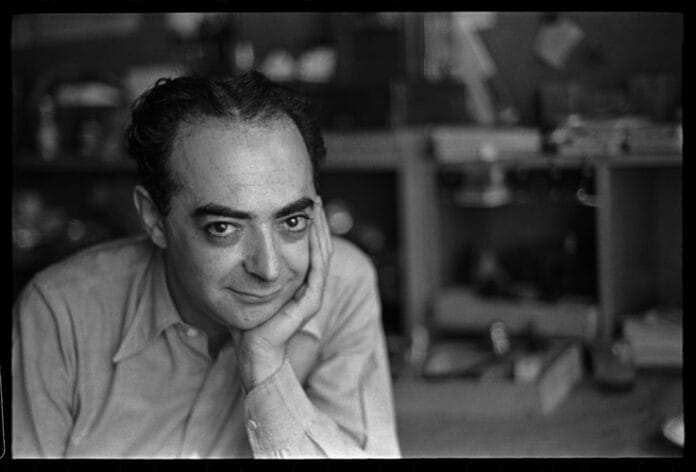

Brassaï, pseudonimo di Gyula Halász, nacque a Brassó (oggi Brașov, Romania) il 9 settembre 1899 da una famiglia ungherese colta e cosmopolita. Morì a Nizza, in Francia, il 8 luglio 1984. La sua vita attraversò i momenti cruciali del Novecento e si distinse per un’attività fotografica intensa, originale e pionieristica, che lo rese uno dei più grandi interpreti visivi della Parigi tra le due guerre. La sua carriera è stata segnata da un approccio tecnico sofisticato, uno sguardo quasi pittorico e una profonda attenzione ai dettagli visivi della città e delle persone che la abitavano.

La formazione culturale di Brassaï fu estremamente ricca. Studiò presso l’Accademia di Belle Arti di Budapest e successivamente si trasferì a Berlino, dove frequentò la Hochschule für bildende Künste. In quegli anni ebbe contatti con gli ambienti artistici d’avanguardia, assorbendo influenze del movimento espressionista tedesco, dell’arte figurativa mitteleuropea e del pensiero surrealista, che avranno un impatto determinante sul suo modo di guardare il mondo.

Brassaï si trasferì a Parigi nel 1924, inizialmente con l’intento di dedicarsi alla pittura e al giornalismo. Fu solo negli anni ’30 che iniziò a interessarsi seriamente alla fotografia, spinto dalla necessità di illustrare i suoi articoli. La macchina fotografica divenne per lui non uno strumento documentario, ma un’estensione sensoriale del suo sguardo.

Il passaggio alla fotografia non fu un semplice atto di cronaca visiva: Brassaï comprese subito le potenzialità espressive e simboliche del mezzo fotografico, sfruttandone le caratteristiche meccaniche e ottiche per creare composizioni complesse, dominate da contrasti netti tra luci e ombre, una tavolozza di grigi profondi e neri vellutati. Lavorò prevalentemente con macchine Rolleiflex biottiche, spesso adattate da lui stesso con modifiche ai diaframmi e agli obiettivi per ottenere effetti notturni di grande intensità.

L’estetica della notte: Parigi come laboratorio visivo

Il contributo più significativo di Brassaï alla storia della fotografia è legato alla sua capacità di trasformare la Parigi notturna in uno spazio mitico e teatrale. Pubblicato nel 1933, il suo volume fotografico “Paris de Nuit” (“Parigi di notte”) rappresenta una delle pietre miliari della fotografia urbana del XX secolo. In quest’opera, Brassaï non si limita a documentare la città, ma ne costruisce una visione profondamente personale, giocata sulla dialettica tra il visibile e l’invisibile, tra le ombre e le sorgenti luminose artificiali che modellano i volumi degli edifici e dei corpi.

Per realizzare queste immagini, Brassaï elaborò una tecnica meticolosa, sfruttando esposizioni lunghe e tempi di posa estesi, spesso superiori ai 30 secondi, resa possibile dall’uso di cavalletti in ghisa pesanti che permettevano una stabilità assoluta anche sulle pavimentazioni sconnesse dei boulevard parigini. La pellicola utilizzata era generalmente ortocromatica, più sensibile al blu e meno al rosso, il che accentuava ulteriormente i contrasti. Era solito stampare le sue immagini con bromuro d’argento, ottenendo un’altissima resa tonale e una texture estremamente ricca, caratteristiche fondamentali del suo stile.

Le scene ritratte spaziano dai vicoli del Quartiere Latino alle banchine della Senna, dai bordelli di Pigalle ai bistrot fumosi di Montparnasse, da figure marginali e prostitute a intellettuali bohémien, tutti inseriti in una drammaturgia visiva densa di suggestioni. Il risultato è una narrazione urbana quasi cinematografica, dove ogni immagine si carica di tensione narrativa pur restando sospesa in una dimensione atemporale.

Relazioni intellettuali e collaborazioni artistiche

Brassaï non fu soltanto un fotografo, ma anche un intellettuale inserito profondamente nel tessuto culturale dell’epoca. Frequentò assiduamente Pablo Picasso, di cui realizzò un celebre ciclo di ritratti e fotografie ambientali. Ebbe contatti stretti con André Breton, Salvador Dalí e altri esponenti del surrealismo, movimento con cui condivise una certa inclinazione per l’enigmatico e il visionario.

Le sue collaborazioni con riviste come “Minotaure”, periodico d’avanguardia fondato da Skira, furono determinanti per diffondere il suo lavoro in ambienti colti e sperimentali. In questi contesti, Brassaï cominciò a elaborare una propria teoria della fotografia, espressa attraverso saggi e appunti, in cui rivendicava l’autonomia poetica dell’immagine fotografica, capace di esprimere verità soggettive più profonde della mera riproduzione realistica.

La relazione con Picasso merita una menzione particolare: il pittore spagnolo lo considerava l’unico fotografo capace di cogliere l’anima della sua arte. Brassaï realizzò numerosi reportage nello studio del maestro, usando spesso pellicole a grana fine e un sapiente controllo della luce riflessa per accentuare le superfici materiche delle sculture e delle tele.

Fu anche autore di testi letterari e saggi critici, tra cui il fondamentale “Conversations avec Picasso”, in cui emerge la profondità del suo sguardo sia visivo sia intellettuale.

Le opere principali

Tra le sue opere più celebri spicca, come già accennato, “Paris de Nuit”, pubblicato in prima edizione da Arts et Métiers Graphiques. Questo volume, oltre a rappresentare una svolta stilistica per la fotografia urbana, segnò anche una rivoluzione tipografica e grafica: l’uso del formato orizzontale, la stampa in rotocalco di altissima qualità, l’impaginazione che assecondava il ritmo narrativo delle immagini lo rendono un capolavoro editoriale.

Un altro corpus importante è rappresentato dalla serie “Graffiti”, realizzata a partire dalla fine degli anni ’30 e proseguita per diversi decenni. In essa Brassaï documenta segni e incisioni murarie presenti su facciate e muri della città. Questa ricerca, apparentemente marginale, è in realtà uno dei primi tentativi di attribuire dignità artistica a un linguaggio visivo pre-urbano e anonimo, anticipando tematiche che saranno poi centrali nella street art e nell’arte concettuale.

Nel dopoguerra, pur mantenendo una produzione fotografica costante, Brassaï si dedicò anche alla scultura e alla scrittura, tornando alle sue origini artistiche. Tuttavia, la fotografia rimase sempre al centro della sua poetica. Lavorò a lungo con riviste di prestigio come Harper’s Bazaar, mantenendo una coerenza estetica che rifiutava ogni forma di modernismo patinato.

Negli anni ’50 e ’60 realizzò importanti cicli fotografici sulla Parigi delle stagioni, utilizzando pellicole pancromatiche e obiettivi Zeiss Planar ad alta definizione, sperimentando profondità di campo ridotte per isolare i soggetti e rendere l’immagine sempre più simbolica, al limite del metafisico. In questa fase maturò anche un uso più marcato del chiaroscuro e della vignettatura ottica, ottenuta senza interventi in camera oscura, ma direttamente mediante diaframmi modificati manualmente.

Brassaï fu un fotografo tecnicamente raffinato e sperimentatore instancabile. Lontano da ogni automatismo, costruiva ogni immagine con cura artigianale. Preferiva lavorare in condizioni di luce naturale o artificiale ambientale, ricorrendo raramente al flash, per non rompere l’atmosfera originaria della scena. Utilizzava tempi lunghi e spesso compensava la mancanza di luce con diaframmi molto aperti, ottenendo così profondità di campo minime che rendevano lo sfondo evanescente e astratto.

Era un maestro del bilanciamento tonale: nelle sue stampe in gelatina ai sali d’argento, otteneva neri profondi e mai chiusi, bianchi mai bruciati e una scala di grigi morbida ma ricca di sfumature. In camera oscura applicava mascherature complesse, utilizzando mani, cartoncini e sagome per dosare selettivamente l’esposizione della carta sensibile.

Spesso costruiva cornici ottiche utilizzando porzioni d’ombra o architetture urbane, in modo da guidare lo sguardo all’interno dell’immagine. L’effetto è quello di una messa in scena teatrale, dove ogni elemento visivo è pensato per evocare un’emozione, un’idea o un mistero.

Il suo lavoro ha avuto un impatto enorme sulla generazione successiva di fotografi, non tanto per l’estetica in sé, quanto per l’approccio rigoroso e poetico alla realtà.Gyula Halász, Parigi di notte, fotografia notturna, Paris de Nuit, fotografia urbana, fotografia in bianco e nero, Rolleiflex, bromuro d’argento, fotografia francese anni 30, graffiti Brassaï, surrealismo fotografico, ritratti Picasso, fotografia e letteratura, camera oscura, fotografia analogica, esposizione lunga, street photography storica, fotografia d’autore, tecniche fotografiche vintage, fotografia e arte.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.