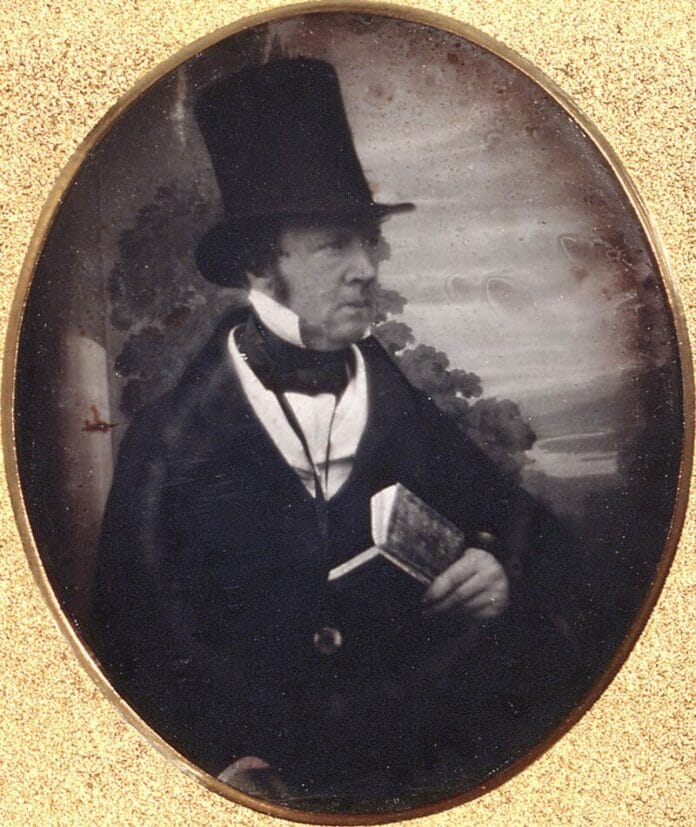

William Henry Fox Talbot nacque il 11 febbraio 1800 a Melbury, nel Dorset (Regno Unito), in una famiglia dell’alta borghesia inglese. La sua educazione fu improntata fin da subito a un forte orientamento scientifico e letterario. Studiò al Trinity College di Cambridge, dove mostrò notevoli inclinazioni verso la matematica, la filologia e soprattutto le scienze naturali. Morì il 17 settembre 1877 a Lacock Abbey, Wiltshire, residenza di famiglia che sarebbe divenuta non soltanto la sua dimora principale, ma anche il laboratorio sperimentale in cui sviluppò le innovazioni che avrebbero radicalmente cambiato la storia della fotografia.

Gli anni giovanili furono caratterizzati da una curiosità universale e da una forte predisposizione allo studio. Talbot non era solo un uomo di scienza, ma anche un erudito umanista, interessato alla linguistica, all’archeologia e alla botanica. Questo approccio multidisciplinare lo portò a sviluppare un metodo di ricerca che combinava rigore tecnico e sensibilità culturale. La sua figura appartiene a quella tradizione ottocentesca di studiosi capaci di spaziare in più ambiti disciplinari, senza specializzarsi esclusivamente in uno solo.

Prima di interessarsi alla fotografia, Talbot aveva già acquisito una certa fama come scienziato ottico e chimico dilettante, pubblicando ricerche in matematica e in archeologia. Il suo interesse per le immagini ebbe origine dalla difficoltà che incontrava nel disegnare con precisione paesaggi e vedute durante i suoi viaggi. L’uso della camera lucida, dispositivo ottico diffuso tra i viaggiatori dell’epoca, lo aiutava a tracciare contorni, ma la sua insoddisfazione rispetto ai risultati lo spinse a chiedersi se fosse possibile trovare un metodo per permettere alla natura stessa di imprimere le immagini, senza l’intervento della mano umana. Fu questa intuizione a orientare definitivamente le sue ricerche verso la possibilità di una scrittura della luce.

La combinazione tra formazione scientifica, curiosità intellettuale e spirito sperimentale gettò dunque le basi per quello che sarebbe stato uno dei più grandi contributi alla storia della fotografia: la messa a punto del calotipo e più in generale della tecnica del negativo-positivo, che avrebbe reso la riproduzione fotografica un processo replicabile, superando i limiti unici e irripetibili del dagherrotipo.

Le ricerche fotografiche e lo sviluppo del calotipo

Gli esperimenti di Talbot iniziarono attorno al 1834, quando iniziò a trattare fogli di carta con una soluzione di cloruro d’argento, un composto fotosensibile già noto agli scienziati chimici del Settecento. Talbot intuì che esponendo la carta sensibilizzata alla luce attraverso oggetti appoggiati sulla superficie, le zone coperte restavano bianche mentre quelle esposte annerivano, dando origine a quella che egli chiamò “disegno fotogenico”. Questi primi fotogrammi, pur primitivi, costituivano la dimostrazione che la luce poteva effettivamente essere utilizzata per imprimere immagini permanenti.

Il problema principale che Talbot dovette affrontare era la fissazione delle immagini, poiché il cloruro d’argento continuava a reagire alla luce e faceva scomparire progressivamente le figure. Dopo numerosi tentativi, egli comprese che l’uso di un bagno di sale comune permetteva di stabilizzare in parte le immagini, mentre successivi perfezionamenti gli fecero scoprire l’importanza del tiosolfato di sodio (già individuato da Herschel) come fissatore definitivo.

Il passo successivo fu lo sviluppo del calotipo, presentato ufficialmente nel 1841. Questa tecnica si basava sulla preparazione di fogli di carta trattati con una soluzione di nitrato d’argento e ioduro di potassio, che formavano ioduro d’argento fotosensibile. Prima dell’esposizione, la carta veniva ulteriormente sensibilizzata con una miscela di nitrato d’argento e acido gallico, che ne aumentava la reattività. L’esposizione all’interno di una camera oscura produceva un’immagine latente, invisibile a occhio nudo, che veniva successivamente rivelata mediante lo sviluppo con acido gallico e fissata con iposolfito di sodio.

La vera rivoluzione introdotta dal calotipo era la creazione di un negativo su carta, dal quale era possibile ottenere un numero potenzialmente illimitato di copie positive per contatto. A differenza del dagherrotipo di Daguerre, che produceva un’immagine unica su lastra metallica, il calotipo permetteva la riproducibilità delle fotografie, aprendo la strada alla diffusione su larga scala delle immagini fotografiche. Questo principio del negativo-positivo, perfezionato nei decenni successivi con l’uso del vetro e poi della pellicola, rimase il fondamento della fotografia analogica fino all’avvento del digitale.

Dal punto di vista tecnico, il calotipo presentava una grana più morbida rispetto alla nitidezza metallica del dagherrotipo, ma offriva un’atmosfera pittorica e una versatilità superiore. Inoltre, l’impiego della carta come supporto era più economico e pratico rispetto alle costose lastre argentate, facilitando l’adozione del processo da parte di artisti, scienziati e dilettanti.

La presentazione ufficiale del procedimento nel 1841 suscitò grande interesse, ma anche controversie, soprattutto perché Talbot decise di brevettare il calotipo in Inghilterra, imponendo restrizioni al suo utilizzo e rallentandone inizialmente la diffusione. Nonostante ciò, il suo metodo trovò applicazione in ambiti scientifici, archeologici e artistici, contribuendo a consolidare la fotografia come linguaggio tecnico e culturale.

Opere principali e contributi alla cultura visiva

Uno dei contributi più significativi di Talbot alla storia della fotografia è la pubblicazione di “The Pencil of Nature” (1844–1846), il primo libro illustrato con fotografie originali realizzate tramite calotipi. L’opera, composta da 24 tavole, mostrava soggetti diversi – vedute architettoniche, oggetti di uso quotidiano, paesaggi e ritratti – accompagnati da testi esplicativi scritti dallo stesso autore. “The Pencil of Nature” non solo rappresentava una dimostrazione tecnica delle potenzialità del calotipo, ma costituiva anche una riflessione teorica sul significato culturale della fotografia, intesa come nuovo mezzo di documentazione e memoria.

Tra le immagini più celebri di Talbot vi sono le vedute di Lacock Abbey, la dimora di famiglia che divenne il fulcro delle sue sperimentazioni fotografiche. Le finestre, i cortili e gli interni dell’abbazia furono tra i soggetti privilegiati delle sue prime fotografie, testimoniando la fusione tra luogo privato e laboratorio scientifico. Un’altra immagine iconica è la celebre “Finestra a grata di Lacock Abbey” (1835), considerata una delle più antiche fotografie negative sopravvissute, oggi conservata al Science Museum di Londra.

Oltre agli esperimenti architettonici e paesaggistici, Talbot si dedicò anche alla fotografia scientifica e archeologica, collaborando con studiosi che utilizzarono il calotipo per documentare reperti antichi, manoscritti e opere d’arte. Questa dimensione di strumento di conoscenza e conservazione culturale fu fondamentale per l’affermazione della fotografia nel XIX secolo come mezzo indispensabile per la ricerca e l’archiviazione.

Dal punto di vista estetico, le opere di Talbot si distinguono per una qualità tonale morbida e sfumata, legata alla texture della carta e alla particolare resa del calotipo. Questa caratteristica conferì alle sue immagini un aspetto a metà strada tra la documentazione scientifica e l’atmosfera pittorica, rendendole particolarmente apprezzate anche in ambito artistico. Molti storici della fotografia hanno sottolineato come Talbot fosse capace di unire la precisione analitica della scienza con la sensibilità compositiva dell’arte, creando un linguaggio fotografico originale e duraturo.

La sua produzione, pur quantitativamente limitata rispetto ad altri pionieri, rappresenta una testimonianza fondamentale dell’evoluzione tecnica e culturale della fotografia, ponendo le basi per l’uso del mezzo in ambiti diversificati: dalla scienza alla documentazione sociale, dall’arte all’editoria.

Ultimi anni, riflessioni teoriche e importanza storica

Negli ultimi decenni della sua vita, Talbot continuò a interessarsi alle applicazioni scientifiche e culturali della fotografia, pur lasciando progressivamente ad altri l’onere di sviluppare ulteriormente le tecniche di ripresa e stampa. Le sue ricerche si orientarono anche verso la fotoincisione e i processi di riproduzione meccanica delle immagini, anticipando sviluppi futuri nella stampa fotografica su larga scala.

Malgrado alcune controversie legate al brevetto del calotipo, la sua opera ricevette ampio riconoscimento nel mondo scientifico e artistico. Talbot fu eletto membro della Royal Society e mantenne contatti con i principali intellettuali e scienziati europei dell’epoca. La sua eredità, però, non fu tanto legata ai singoli riconoscimenti quanto alla consapevolezza di aver introdotto un principio tecnico universale – quello del negativo-positivo – che avrebbe governato la fotografia per oltre un secolo.

La morte di Talbot nel 1877 a Lacock Abbey segnò la fine di una vita dedicata alla ricerca e all’innovazione. La sua figura rimane centrale nella storia della fotografia non solo per le scoperte tecniche, ma anche per la visione culturale che accompagnò le sue invenzioni. Talbot comprese fin dall’inizio che la fotografia non era soltanto un mezzo di rappresentazione, ma un nuovo linguaggio visivo, capace di trasformare radicalmente il rapporto dell’uomo con la memoria, la conoscenza e l’arte.

Oggi le sue fotografie, i suoi scritti e i suoi esperimenti sono conservati in importanti collezioni internazionali, tra cui il British Library, il Science Museum di Londra, il Victoria and Albert Museum e la National Media Museum di Bradford. La sua opera continua a essere oggetto di studi approfonditi, che ne confermano il ruolo di pioniere assoluto della fotografia moderna.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.