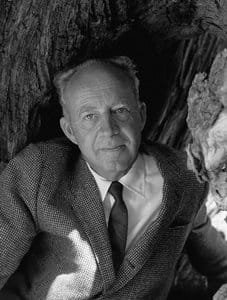

Willard Metcalf Van Dyke nacque a Grand Rapids, Michigan, il 25 aprile 1906, e morì a San Francisco, California, il 19 gennaio 1986. Figlio di un ingegnere civile e di una madre amante della pittura, crebbe circondato dall’attenzione per il design e la funzionalità degli strumenti, influenze che avrebbero poi segnato il suo lavoro sia come fotografo sia come regista. Fu una figura poliedrica: fotografo, cineasta, curatore e docente, capace di interpretare la fotografia come strumento di documentazione sociale e veicolo estetico.

Willard Van Dyke visse una giovinezza segnata dall’influenza di una famiglia incline alla sperimentazione tecnica. Dopo essersi trasferito con i genitori a San Francisco nel 1916, iniziò a frequentare lezioni di pittura e arti visive, ma fu solo durante gli studi alla Los Angeles School of Photography, nei primi anni venti, che si avvicinò alla fotografia come pratica. Seguì i corsi sulla chimica delle emulsioni d’argento e imparò a manipolare i tempi e i bagni di sviluppo per ottenere un’espressività controllata.

Tra i suoi primi insegnanti figura Max Yavno, che gli trasmise l’approccio informale alla fotografia di strada. Van Dyke comprese presto che la sua aspirazione non era semplicemente quella di documentare la realtà, ma di far emergere una visione critica e poetica del tessuto urbano. Frequentò poi il Roy Stryker’s FSA Office, entrando in contatto con le fotocamere Leica e Graflex 4×5″. Apprese l’uso della gestione del contrasto attraverso filtri gialli e arancio nella stampa su carta baritata, e padroneggiò la tecnica dell’esposizione reciproca per enfatizzare i dettagli delle architetture e dei volti.

Nel 1932 incontrò Edward Weston, Ansel Adams, Imogen Cunningham e il gruppo f/64, con i quali condivise il rifiuto del pittorialismo e la ricerca della nitidezza come valore formale. Nonostante appartenesse a quel circolo, Van Dyke sviluppò un’attenzione specifica per la fotografia come strumento di intervento sociale. Il suo primo portfolio, realizzato nel 1934, fu dedicato agli operai portuali e alle loro condizioni di lavoro: utilizzò lastre Graflex con obiettivi Schneider e sviluppò negativi con soluzioni informali di Rodinal per aumentare la gratitudine dei dettagli nel tessuto urbano.

Dal 1935 al 1941 lavorò nel programma destinato a documentare l’impatto delle politiche economiche del New Deal. Basato nella Division of Information del Farm Security Administration (FSA), fu diretto da Roy Stryker. In questo contesto, Van Dyke affinò il linguaggio documentario: utilizzò Leica 35mm con obiettivi Elmar, calibrando i tempi di posa sui 1/50–1/100 s per bloccare gesti quotidiani; per i formati medio-grandi, optava per la Graflex 4×5 con sviluppo a umido, ottenendo negativi con grana fine e ricca gamma tonale.

Van Dyke fu tra i primi a sperimentare il foto-essay: serie narrative in cui le singole immagini collegavano momenti, luoghi e persone per costruire un racconto visivo organico. Realizzò reportage sulle comunità agrarie del Midwest, usando l’esposizione reciproca per sovrapporre texture del terreno ai ritratti dei lavoratori, un effetto ottenuto in camera oscura. Nella stampa su carta baritata lucida, usava filtraggio multigrado e mascherature manuali per dare profondità ai soggetti principali e isolare il contesto.

Nel 1940 curò insieme a Ansel Adams un portfolio dedicato alle infrastrutture idriche e ai paesaggi modificati dall’uomo. In questo lavoro impiegò modalità innovative: stampò su carta antisoiling a contrasto basso, tirando poi una viratura lieve al selenio per aumentare la stabilità delle ombre. Cartoline finali accompagnavano l’esposizione, con numerazioni e dati di scatto (tempo, apertura, tipo di emulsione), anteprime di una pratica archivistica ancora oggi in uso nei musei.

Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Van Dyke spostò la propria attenzione verso il cinema documentario, riconoscendone le potenzialità come arma di dibattito pubblico. Dal 1942 al 1945 collaborò con il Film Unit dell’U. S. Office of War Information, impiegando Aaton 16mm e cineprese Bell & Howell 35mm. Realizzò film informativi per le truppe, introducendo tecniche come la sovrapposizione del parlato al timelapse, per raccontare la produzione in fabbrica o l’efficienza del fronte.

Dopo la guerra, nel 1946, fondò insieme a Edward Steichen il Center of Visual Studies all’università del Wisconsin–Milwaukee. Qui insegnò fotografia e cinema, sviluppando un approccio integrato tra still e moving image. Incoraggiò i giovani a non distinguere rigidamente tra fotografia e cinema, ma a utilizzare entrambe le pratiche per costruire un discorso visivo critico. Le sue lezioni spaziavano dall’ottica della fotocamera alla tecnica del montaggio analogico, dal lavoro in camera oscura alla sincronizzazione sonora.

In campo cinematografico, la sua opera più celebre rimane The City (1939), cortometraggio forte di 16 minuti realizzato insieme a Ralph Steiner. In quel documentario Van Dyke sperimentò il montaggio ritmico alternato, associando immagini di traffico urbano a un accompagnamento musicale jazz, enfatizzando così il rapporto tra tempo, ritmo, spazio e forma urbana. La ripresa, eseguita con cinepresa Bolex a 18 fps, fu stabilizzata con un rig autocostruito e supporto Steadicam rudimentale.

Curatela, insegnamento e ruolo al MoMA

Negli anni Cinquanta e Sessanta Van Dyke si affermò come curatore e critico. Dal 1961 al 1971 fu diriger tradizionale della sezione fotografia del Museum of Modern Art di New York. Organizzò mostre fondamentali, tra le quali The Sense of Abstraction, in cui presentò lavori di fotografi sperimentali che utilizzavano ingrandimenti controllati a temperature precise (studi su tassi di esposizione prolungati), e The Photographer’s Eye Revisited, che esplorava l’idea della fotografia come posizione critica.

Durante questo periodo, sostenne l’introduzione della fotografia a colori fine-art nel museo, curando esposizioni di William Eggleston e Stephen Shore, e promuovendo il passaggio dal tradizionale bianco e nero. Sostenne la stampa a contatto in formato 8×10 e l’uso della pellicola Ektachrome in analogico, e definì protocolli museali per l’humidity, conservazione e rotazione di queste stampe, contribuendo a stabilire metodologie oggi standard nei musei.

Negli ultimi anni insegnò ancora come visiting professor presso la School of Visual Arts di New York. La sua eredità nel museo include una ricca collezione di negativi originali, appunti tecnici e carteggi con fotografi, raccolta poi digitalizzata, catalogata, con schede che riportano valori di esposizione, tipo di ingranditore, filtri e data di stampa—tesoro per studiosi e curatori.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.