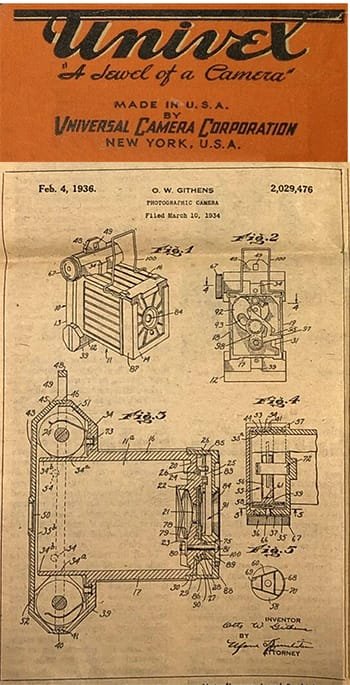

La Universal Camera Corporation fu fondata nel 1933 a New York City da Otto C. Githens, un imprenditore con visione acuta del mercato di consumo e una particolare abilità nel coniugare design compatto e produzione economica. Il suo obiettivo fu fin dall’inizio chiaro: rendere la fotografia accessibile alle masse, offrendo fotocamere di prezzo contenuto, facilmente utilizzabili da un pubblico non tecnico. L’azienda crebbe rapidamente nel contesto socioeconomico degli Stati Uniti della Grande Depressione, un periodo in cui la richiesta di prodotti economici ma funzionali era in forte espansione.

Il punto di forza dell’Universal Camera Corporation non fu l’eccellenza ottica o la sofisticazione meccanica, ma la semplicità produttiva, l’impiego di materiali economici come la bachelite e l’alluminio stampato, e una distribuzione capillare attraverso canali non specialistici, come grandi magazzini, rivenditori di giocattoli e cataloghi postali. I prodotti Universal si collocavano a metà strada tra l’oggetto tecnico e l’articolo di consumo popolare, contribuendo alla democratizzazione dell’esperienza fotografica domestica.

Il successo commerciale iniziale fu travolgente: già nel 1934, Universal vendeva centinaia di migliaia di unità dei suoi modelli entry-level. Questa impresa rappresentò una discontinuità tecnica e culturale nella storia della fotografia statunitense, poiché il pubblico a cui si rivolgeva non era più costituito esclusivamente da appassionati o professionisti, ma da famiglie, studenti, lavoratori.

L’Universal Mercury e il formato 35mm half-frame

Il prodotto più iconico dell’azienda fu la Universal Mercury, lanciata nel 1938, un apparecchio che segnò una svolta tecnica rispetto ai modelli economici precedenti. Si trattava di una macchina fotografica a telemetro progettata per il formato 35mm half-frame (18×24 mm), che utilizzava la pellicola cinematografica standard da 35mm ma otteneva il doppio degli scatti rispetto al formato Leica (24×36 mm). Questo formato, sebbene non originale, fu sfruttato da Universal con straordinaria efficacia industriale, puntando sulla logica del risparmio e della compattezza.

La Mercury vantava una meccanica completamente diversa dalle altre camere concorrenti, soprattutto per il suo otturatore rotante a disco, una soluzione tecnica inusuale ma brillante, che le consentiva di raggiungere tempi di scatto rapidissimi per l’epoca, fino a 1/1000 di secondo. Questo sistema, pur limitando l’altezza dell’immagine e imponendo una particolare geometria al corpo macchina, rappresentava una soluzione ingegnosa e originale, che consentiva prestazioni elevate in un corpo estremamente compatto e leggero.

Il corpo della Mercury era realizzato in lega di alluminio pressofuso, con finiture in vernice anodizzata grigia, e ospitava una serie di ottiche intercambiabili con attacco proprietario. L’obiettivo standard, il Tricor 35mm f/2.7, era un tripletto ben corretto per l’uso generico, ma la macchina poteva montare anche lenti speciali prodotte da Wollensak e altre aziende americane. La messa a fuoco era manuale, tramite scala metrica, e il mirino incorporava un telemetro coassiale di buona precisione.

Nonostante la semplicità delle linee e dei materiali, la Mercury offriva una esperienza d’uso rapida e reattiva, rendendola particolarmente adatta alla fotografia urbana e amatoriale. Il sistema di avanzamento era a manopola, con contafotogrammi visibile e sistema di blocco automatico. Le funzioni erano ridotte all’essenziale, ma efficienti: otturatore centrale sincrono, presa per flash esterno, e alcuni modelli dotati di esposimetro al selenio opzionale.

Durante la Seconda guerra mondiale, la Universal produsse una variante militare della Mercury, la CC (Combat Camera), utilizzata in missioni di ricognizione e documentazione da reparti non fotografici delle forze armate statunitensi, grazie alla sua resistenza e alla facilità di manutenzione.

Modelli di massa: Univex A, B, AF e l’impero della plastica

Oltre alla Mercury, la Universal Camera Corporation divenne celebre per una lunga serie di modelli a bassissimo costo, identificati con il marchio Univex. I primi modelli, lanciati già nel 1933, includevano la Univex Model A, una macchina compatta in bachelite nera, con ottica fissa, messa a fuoco fissa e avanzamento manuale, progettata per pellicola proprietaria Univex No.00. Questo formato, simile per forma alla 127 ma incompatibile con le pellicole standard, costringeva gli utenti a comprare i rullini direttamente dalla Universal, garantendo entrate continue derivanti dal consumo.

La Univex A fu venduta a un prezzo simbolico di 39 centesimi, il che la rese accessibile anche alle fasce più basse della popolazione. La macchina veniva commercializzata come regalo per bambini, gadget promozionale e oggetto educativo, ma era perfettamente funzionante e capace di scattare immagini con discreta qualità, soprattutto in esterni.

Nel giro di pochi anni, Universal lanciò nuovi modelli, come la Univex B, dotata di otturatore a due tempi, e la AF, che incorporava un otturatore a tre velocità e un mirino reflex. Questi modelli mantennero le caratteristiche di fondo: semplicità, costo ridotto, estetica accattivante e funzionamento basilare. Alcuni erano venduti in set con borsa, lampada flash e rullini, pronti per l’uso immediato.

L’adozione della bachelite come materiale principale per la scocca fu una scelta industriale lungimirante. Leggera, stampabile a caldo, resistente agli urti, la bachelite permetteva produzioni in serie altamente economiche, e conferiva ai prodotti Universal un’identità estetica precisa, tra il giocattolo e l’utensile tecnico. Anche i supporti interni – bobine, pignoni, meccanismi dell’otturatore – erano spesso realizzati con materiali plastici, riducendo drasticamente i costi di assemblaggio.

I modelli Univex furono venduti per tutti gli anni Trenta e Quaranta, in milioni di esemplari, e divennero una delle presenze più comuni nelle case americane. Erano prodotti progettati per una fotografia istintiva, casalinga, occasionale, in un’epoca in cui il concetto stesso di snapshot si stava diffondendo come forma popolare di narrazione visiva.

Declino

Nel dopoguerra, il mercato della fotografia subì trasformazioni profonde. Con l’arrivo di fotocamere giapponesi sempre più performanti ed economiche, come quelle prodotte da Canon e Nikon, e l’affermazione di formati standardizzati come il 135 (35mm) e le reflex 35mm, le fotocamere economiche in formato proprietario persero rapidamente attrattiva.

Universal cercò di adattarsi, producendo nuovi modelli compatibili con pellicola standard, come la Mercury II, dotata di caricamento a cartuccia 135, flash sincrono e mirino migliorato. Tuttavia, l’azienda non riuscì a innovare al passo con i concorrenti internazionali. Il sistema di produzione interna, basato su matrici e stampi ormai obsoleti, rendeva difficile l’aggiornamento della linea. I costi aumentarono e la reputazione del marchio, legata a prodotti troppo economici e poco duraturi, cominciò a vacillare.

Negli anni Cinquanta, le vendite crollarono. I tentativi di rilancio con nuovi modelli più avanzati – come le versioni a telemetro con ottiche migliorate – non ebbero successo. A metà degli anni ’50, la Universal Camera Corporation dichiarò bancarotta e fu liquidata nel giro di pochi anni. Le attrezzature industriali furono probabilmente vendute o dismesse, e il marchio sparì dal mercato.

Sono Manuela, autrice e amministratrice del sito web www.storiadellafotografia.com. La mia passione per la fotografia è nata molti anni fa, e da allora ho dedicato la mia vita professionale a esplorare e condividere la sua storia affascinante.

Con una solida formazione accademica in storia dell’arte, ho sviluppato una profonda comprensione delle intersezioni tra fotografia, cultura e società. Credo fermamente che la fotografia non sia solo una forma d’arte, ma anche un potente strumento di comunicazione e un prezioso archivio della nostra memoria collettiva.

La mia esperienza si estende oltre la scrittura; curo mostre fotografiche e pubblico articoli su riviste specializzate. Ho un occhio attento ai dettagli e cerco sempre di contestualizzare le opere fotografiche all’interno delle correnti storiche e sociali.

Attraverso il mio sito, offro una panoramica completa delle tappe fondamentali della fotografia, dai primi esperimenti ottocenteschi alle tecnologie digitali contemporanee. La mia missione è educare e ispirare, sottolineando l’importanza della fotografia come linguaggio universale.

Sono anche una sostenitrice della conservazione della memoria visiva. Ritengo che le immagini abbiano il potere di raccontare storie e preservare momenti significativi. Con un approccio critico e riflessivo, invito i miei lettori a considerare il valore estetico e l’impatto culturale delle fotografie.

Oltre al mio lavoro online, sono autrice di libri dedicati alla fotografia. La mia dedizione a questo campo continua a ispirare coloro che si avvicinano a questa forma d’arte. Il mio obiettivo è presentare la fotografia in modo chiaro e professionale, dimostrando la mia passione e competenza. Cerco di mantenere un equilibrio tra un tono formale e un registro comunicativo accessibile, per coinvolgere un pubblico ampio.