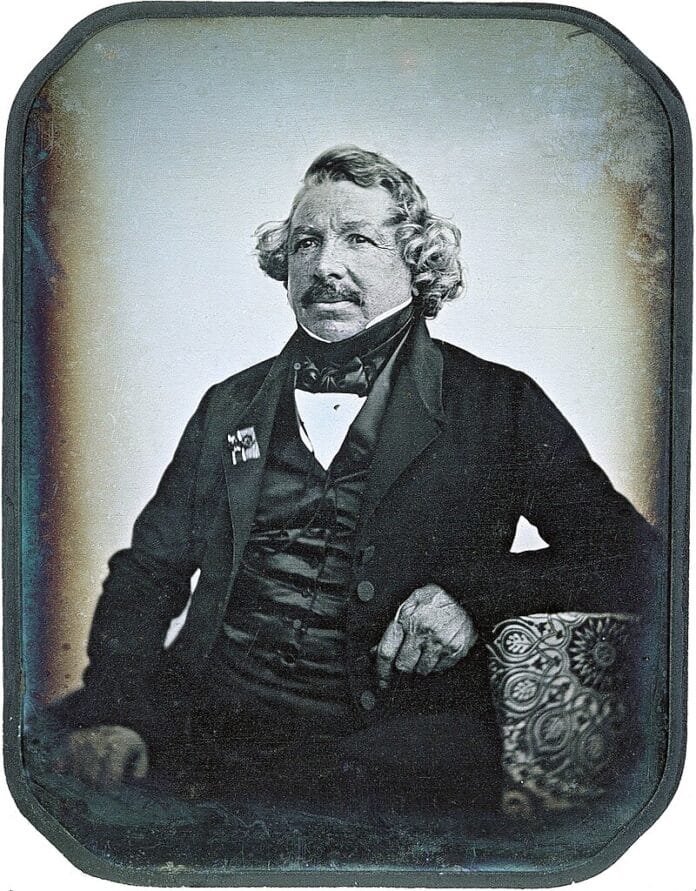

Louis-Jacques-Mandé Daguerre nacque a Cormeilles-en-Parisis, vicino Parigi, il 18 novembre 1787, in un’epoca in cui la Francia stava vivendo profondi cambiamenti sociali e politici. Figlio di un impiegato del catasto, Daguerre non proveniva da una famiglia di artisti, ma fin da giovane dimostrò una particolare inclinazione per il disegno e la prospettiva. La sua formazione iniziale avvenne presso un architetto, esperienza che lo mise a contatto con il rigore geometrico e con la rappresentazione dello spazio. Questo legame tra arte e tecnica, coltivato fin dall’adolescenza, sarebbe rimasto un tratto distintivo della sua carriera, influenzando non solo il suo lavoro come pittore di scenografie teatrali, ma anche il suo approccio alla ricerca fotografica.

Intorno al 1804 si trasferì a Parigi, dove si formò come apprendista scenografo presso il celebre Pierre Prévost, specialista in panorami pittorici. In quegli anni, i panorami rappresentavano una delle forme di intrattenimento più diffuse: si trattava di grandi dipinti a 360 gradi installati in rotonde appositamente costruite, che davano agli spettatori l’illusione di trovarsi immersi in una scena reale. Daguerre sviluppò una maestria particolare nella gestione della luce artificiale e delle illusioni prospettiche, elementi che lo avrebbero reso celebre nel mondo dello spettacolo. La sua carriera prese una svolta decisiva quando, nel 1822, inaugurò a Parigi il Diorama, un teatro ottico che divenne rapidamente popolare.

Il Diorama di Daguerre era un’innovazione straordinaria per l’epoca: grazie a un sistema di grandi tele trasparenti dipinte e illuminate con luci mobili e variabili, lo spettatore aveva l’impressione che le scene si animassero, passando dal giorno alla notte, dal bel tempo alla tempesta. Questo spettacolo combinava pittura, prospettiva e ingegno tecnico, dimostrando la capacità di Daguerre di unire arte e scienza in un unico linguaggio. I visitatori restavano colpiti dalla verosimiglianza delle trasformazioni, che anticipavano in un certo senso la modernità del cinema e della fotografia. Il Diorama fu un successo a tal punto da essere replicato anche a Londra. Tuttavia, nonostante la popolarità, la struttura richiedeva investimenti enormi e rimaneva fragile dal punto di vista economico.

La ricerca di Daguerre non si fermò mai al semplice intrattenimento. La sua ossessione per la riproduzione fedele della realtà lo portò a interrogarsi su come fissare le immagini che la camera oscura proiettava. La camera oscura, conosciuta fin dal Rinascimento, era uno strumento ottico capace di proiettare un’immagine rovesciata su una superficie piana. Gli artisti la utilizzavano come ausilio per il disegno, ma nessuno fino ad allora era riuscito a renderne permanente l’immagine. Daguerre, con la sua formazione artistica e la sua sensibilità tecnica, comprese che il futuro stava proprio lì: nella possibilità di “catturare” l’immagine ottica senza bisogno dell’intervento della mano.

Verso la fine degli anni Venti, mentre gestiva ancora il Diorama, Daguerre iniziò a interessarsi attivamente alle ricerche sulla fissazione dell’immagine. Si mise in contatto con Nicéphore Niépce, un inventore francese che già dagli anni Dieci stava sperimentando procedimenti di eliografia. Nel 1826, Niépce era riuscito a ottenere quella che oggi consideriamo la prima fotografia stabile della storia, “Veduta dalla finestra a Le Gras”, con un’esposizione di circa otto ore. Quando Daguerre conobbe Niépce, quest’ultimo stava ancora perfezionando i suoi metodi basati sul bitume di Giudea. I due si incontrarono nel 1829 e stipularono un contratto di associazione: avrebbero unito le loro competenze per sviluppare un procedimento più pratico.

Questa collaborazione fu fondamentale, anche se la morte di Niépce nel 1833 lasciò a Daguerre l’onere e la libertà di portare avanti il lavoro. Daguerre non si limitò a proseguire le ricerche del collega: sperimentò nuovi materiali, abbandonando il bitume e orientandosi verso i sali d’argento, noti per la loro sensibilità alla luce. Dopo anni di prove, nel 1837, giunse finalmente a un risultato stabile e rivoluzionario: un’immagine nitida su una lastra d’argento sensibilizzata con vapori di iodio e resa visibile mediante vapori di mercurio. Era nato il dagherrotipo.

Il percorso che portò Daguerre a questa scoperta non fu lineare. Si trattava di un’epoca in cui le conoscenze chimiche e ottiche erano in rapida espansione, ma non esistevano protocolli stabiliti. Le sue competenze artistiche, unite a una sensibilità tecnica sviluppata nell’ambito scenografico, gli permisero di intuire soluzioni creative. Ad esempio, capì l’importanza di trattare la lastra con sostanze che aumentassero la sensibilità alla luce, così come comprese il ruolo decisivo dello sviluppo e del fissaggio, due fasi senza le quali l’immagine sarebbe rimasta effimera. Fu questa capacità di integrare arte, chimica e ottica a trasformarlo da scenografo in inventore della fotografia moderna.

L’invenzione del dagherrotipo e la sua presentazione ufficiale (1837-1839)

Dopo anni di esperimenti, tra fallimenti e intuizioni decisive, Louis Daguerre raggiunse nel 1837 il punto di svolta della sua ricerca: la messa a punto di un procedimento in grado di fissare in maniera stabile e durevole un’immagine formata nella camera oscura. Il nuovo metodo, che prese poi il suo nome, avrebbe cambiato radicalmente la percezione del visibile e inaugurato la storia della fotografia come disciplina autonoma.

Il cuore della scoperta di Daguerre consisteva nell’utilizzo di lastre d’argento lucidate a specchio, sensibilizzate mediante esposizione a vapori di iodio, che trasformavano la superficie metallica in ioduro d’argento, un composto fotosensibile. Esposta nella camera oscura attraverso l’obiettivo, la lastra catturava la luce e ne registrava le variazioni in base all’intensità luminosa. Tuttavia, l’immagine latente così prodotta era invisibile a occhio nudo: Daguerre capì che occorreva un passaggio intermedio per renderla percepibile. Qui entrò in gioco la sua più importante innovazione tecnica: lo sviluppo con vapori di mercurio.

Scaldando una piccola quantità di mercurio, i vapori andavano a depositarsi preferenzialmente sulle aree della lastra che avevano ricevuto più luce, rendendo progressivamente visibile l’immagine. Era un procedimento rischioso, poiché i vapori di mercurio erano altamente tossici, ma straordinariamente efficace. Restava però un problema: le immagini così ottenute tendevano a scomparire con il tempo se esposte nuovamente alla luce. Per risolvere questa difficoltà, Daguerre introdusse il fissaggio con una soluzione salina, inizialmente cloruro di sodio e successivamente iposolfito di sodio (scoperto come fissativo da John Herschel). Il fissaggio eliminava i residui di ioduro non esposti, stabilizzando l’immagine in modo permanente.

Il risultato era sorprendente: immagini di una nitidezza e definizione senza precedenti, capaci di riprodurre dettagli invisibili persino all’occhio umano. Il dagherrotipo restituiva superfici specchianti, con toni ricchi e profondi, sebbene privi di colore. La resa delle texture, delle pieghe dei tessuti, dei dettagli architettonici, perfino delle espressioni facciali, lasciava sbalorditi gli osservatori. Si trattava, per la prima volta nella storia, di un’immagine generata senza intervento diretto della mano dell’uomo, non più mediata dal disegno o dalla pittura.

Daguerre, consapevole della portata della sua scoperta, cercò dapprima di mantenerla segreta e di sfruttarla economicamente. Tentò di brevettare il procedimento, ma la complessità tecnica e i rischi legati al mercurio lo rendevano difficile da commercializzare come semplice invenzione privata. Fu allora che entrò in scena François Arago, eminente scienziato e politico francese, membro dell’Académie des Sciences. Arago comprese subito il valore della scoperta non solo dal punto di vista tecnico, ma anche come strumento di prestigio nazionale per la Francia.

Dopo intense trattative, si arrivò a una decisione epocale: lo Stato francese avrebbe acquisito i diritti del procedimento e lo avrebbe reso di pubblico dominio, riconoscendo a Daguerre e agli eredi di Niépce una pensione vitalizia in cambio della rinuncia a qualsiasi pretesa esclusiva. L’idea era di trasformare il dagherrotipo in un dono della Francia all’umanità.

Il 19 agosto 1839, davanti all’Académie des Sciences e all’Académie des Beaux-Arts riunite, Arago presentò ufficialmente il procedimento. Fu un evento di risonanza internazionale: in un’epoca in cui le notizie circolavano lentamente, la notizia della nuova invenzione si diffuse con straordinaria rapidità in tutta Europa e oltre. I giornali ne parlarono con entusiasmo, descrivendo il dagherrotipo come una meraviglia della scienza moderna. La presentazione comprendeva spiegazioni tecniche e alcune dimostrazioni pratiche, che lasciarono il pubblico senza parole.

Il clamore suscitato fu immenso. Pittori e scienziati si divisero tra entusiasmo e scetticismo. Alcuni vedevano nella nuova invenzione una minaccia per le arti figurative, altri invece la salutavano come un alleato della scienza, in grado di fornire immagini precise della natura, delle città, dei monumenti. La prima fotografia ufficialmente presentata al pubblico – la celebre veduta del Boulevard du Temple a Parigi – mostrava una strada brulicante di vita ma resa deserta dall’esposizione di diversi minuti, tranne per una figura rimasta immobile abbastanza a lungo da essere fissata: un uomo che si faceva lucidare le scarpe. Questa immagine divenne un’icona del nuovo mezzo, simbolo della capacità della fotografia di fermare il tempo.

Nonostante il suo successo, il dagherrotipo non era privo di limiti. I tempi di esposizione erano ancora lunghi, variando da diversi minuti a mezz’ora, e ciò rendeva difficile la ripresa di soggetti in movimento. Le lastre, essendo uniche e non riproducibili, impedivano la stampa multipla delle immagini: ogni dagherrotipo era un esemplare singolo e irripetibile. Inoltre, la superficie specchiante poteva risultare difficile da osservare, poiché l’immagine cambiava a seconda dell’angolazione della luce. Nonostante ciò, l’impatto sulla società fu enorme: in pochi mesi, a Parigi e in altre capitali europee, aprirono i primi studi fotografici che proponevano ritratti a prezzi relativamente accessibili rispetto alla pittura.

Il periodo 1837-1839 segna dunque la nascita della fotografia come disciplina autonoma. Non si trattava più di un esperimento isolato, ma di un procedimento reso pubblico, replicabile e perfezionabile da chiunque avesse accesso alle conoscenze chimiche necessarie. Il confronto con gli altri procedimenti coevi, come l’eliografia di Niépce o i primi esperimenti su carta di Talbot, dimostrò la superiorità immediata del dagherrotipo in termini di nitidezza. Tuttavia, proprio l’impossibilità di riproduzione multipla sarebbe stata il suo punto debole, aprendo la strada al successo del calotipo.

Per Daguerre, il 1839 rappresentò il culmine di una vita di ricerca: da scenografo teatrale era divenuto, in pochi anni, l’inventore che aveva dato al mondo un nuovo linguaggio visivo. Ma il percorso non era finito: il dagherrotipo avrebbe conosciuto rapide evoluzioni tecniche, nuove applicazioni e anche numerose critiche, alimentando il dibattito sul senso della fotografia nel XIX secolo.

L’espansione del dagherrotipo e le sue applicazioni tecniche e sociali (1840-1850)

Dal momento della sua presentazione ufficiale nel 1839, il dagherrotipo conobbe una diffusione rapida e travolgente, conquistando tanto gli ambienti scientifici quanto quelli artistici e mondani. Nei primi anni Quaranta dell’Ottocento, esso divenne una tecnologia globale, adottata in Europa, negli Stati Uniti e perfino nelle colonie lontane. La nuova invenzione non rimase confinata a un’élite di scienziati o inventori, ma raggiunse una platea molto ampia, grazie alla sua capacità di rispondere a un bisogno sociale emergente: quello di conservare la memoria visiva delle persone, delle città e degli eventi.

Sul piano tecnico, i primi anni di espansione furono caratterizzati da un processo di perfezionamento continuo. La principale limitazione del dagherrotipo, ossia i lunghi tempi di esposizione, fu affrontata migliorando sia la sensibilizzazione delle lastre sia la qualità degli obiettivi. L’introduzione di vapori di bromo o cloro, accanto allo iodio, aumentò sensibilmente la rapidità di reazione della lastra alla luce, riducendo i tempi necessari a pochi secondi in condizioni di illuminazione favorevole. Parallelamente, ottici come Joseph Petzval svilupparono obiettivi con aperture più ampie, capaci di concentrare maggiore luce sulla superficie sensibile e quindi di abbreviare ulteriormente i tempi di posa.

Queste innovazioni ebbero un impatto diretto sulla pratica più diffusa del dagherrotipo: il ritratto fotografico. Se inizialmente i soggetti dovevano rimanere immobili per diversi minuti, spesso con l’ausilio di supporti metallici nascosti, negli anni Quaranta la posa si ridusse a decine di secondi. Questo rese il dagherrotipo una valida alternativa al ritratto pittorico, non solo per i costi molto più contenuti, ma anche per la precisione e l’illusione di realtà che nessun pittore poteva garantire con altrettanta immediatezza. L’impatto sociale fu straordinario: famiglie della borghesia urbana, professionisti, commercianti e, progressivamente, anche ceti popolari poterono permettersi un’immagine fedele di sé, da conservare o regalare. Il ritratto fotografico divenne così un nuovo rito sociale.

A Parigi, Londra, Berlino, Vienna e New York nacquero veri e propri studi fotografici specializzati, arredati con fondali dipinti, poltrone eleganti e strumenti per stabilizzare le pose. I dagherrotipisti – come venivano chiamati i fotografi del tempo – svilupparono tecniche per rendere più gradevole l’immagine: l’uso di luci naturali filtrate, la predisposizione degli abiti, l’impiego di colorazioni manuali con pennelli sottilissimi che aggiungevano toni rosati al volto o dettagli dorati agli accessori. Nonostante ciò, le lastre restavano oggetti delicati e preziosi, da conservare in custodie protettive rivestite in velluto o legno intagliato.

L’espansione del dagherrotipo non riguardò solo il ritratto. Esso divenne rapidamente uno strumento scientifico di grande valore. Astronomi, naturalisti e medici vi trovarono un mezzo affidabile per registrare dati visivi. L’astronomo John William Draper, ad esempio, realizzò nel 1840 uno dei primi dagherrotipi della Luna, aprendo la strada alla fotografia astronomica. In ambito medico, il dagherrotipo servì a documentare malattie cutanee o deformazioni, offrendo un ausilio prezioso allo studio clinico. Architetti e archeologi lo impiegarono per fissare con estrema precisione monumenti e scavi, fornendo un archivio iconografico che si rivelò di enorme utilità nella conservazione del patrimonio culturale.

Dal punto di vista geografico, il dagherrotipo si diffuse in modo capillare. Negli Stati Uniti trovò un terreno particolarmente fertile, grazie alla mentalità imprenditoriale e alla capacità di organizzare studi commerciali su larga scala. New York divenne una capitale mondiale del ritratto dagherrotipico, con centinaia di studi concentrati lungo Broadway. Figure come Mathew Brady e Southworth & Hawes elevarono la pratica a un’arte, combinando rigore tecnico e sensibilità estetica. Brady, in particolare, avrebbe poi svolto un ruolo decisivo nella documentazione fotografica della Guerra di Secessione.

Parallelamente, esploratori e viaggiatori portarono il dagherrotipo in contesti remoti, immortalando vedute dell’Oriente, dell’Africa e delle Americhe. Le lastre, sebbene fragili e sensibili, riuscivano a restituire panorami e architetture con una fedeltà inedita, alimentando l’immaginario esotico dell’epoca. Molti di questi dagherrotipi, conservati oggi nei musei, costituiscono le prime testimonianze visive di città e monumenti altrimenti conosciuti solo attraverso descrizioni scritte o incisioni.

Un aspetto interessante fu il ruolo del dagherrotipo nel dibattito sull’arte. Critici e artisti discutevano se la fotografia dovesse essere considerata un semplice strumento meccanico o se potesse aspirare a una dignità estetica autonoma. Alcuni pittori lo percepivano come un concorrente minaccioso, temendo che il pubblico abbandonasse i ritratti dipinti a favore delle immagini fotografiche, molto più rapide ed economiche. Altri, come Delacroix, intravidero nella fotografia un ausilio utile, una fonte di studio per la resa della luce e della forma. La stessa diffusione del dagherrotipo stimolò riflessioni filosofiche sul rapporto tra realtà e immagine, sulla fedeltà della rappresentazione e sul ruolo della soggettività.

Nonostante il successo, il dagherrotipo rimase un procedimento complesso e con limiti intrinseci. La sua unicità non riproducibile rappresentava al tempo stesso un pregio e un difetto. Ogni lastra era un pezzo unico, irripetibile, e questo la rendeva preziosa come un originale artistico. Tuttavia, impediva la creazione di copie da diffondere in larga scala, cosa che avrebbe trovato soluzione solo con il calotipo di Talbot e, successivamente, con i procedimenti negativi-positivi su vetro. Anche la superficie specchiante, difficile da osservare senza una corretta inclinazione, limitava la fruibilità delle immagini.

Ciononostante, il decennio 1840-1850 fu il periodo d’oro del dagherrotipo. In meno di dieci anni esso trasformò radicalmente il modo in cui la società ottocentesca percepiva se stessa e il mondo circostante. Non era più necessario affidarsi esclusivamente alla memoria o all’interpretazione pittorica: ora si poteva possedere un’immagine che garantiva la certezza visiva, un frammento di realtà fissato con precisione. Questa rivoluzione non fu solo tecnica, ma anche culturale, poiché cambiò il rapporto con il tempo, con la memoria e con l’identità personale.

Le ultime ricerche di Daguerre e gli anni finali (1850-1851)

Negli ultimi anni della sua vita, Louis Daguerre continuò a dedicarsi con impegno alla sperimentazione e al perfezionamento del dagherrotipo, nonostante il successo ormai consolidato della sua invenzione. Tra il 1850 e il 1851, si concentrò su due direttrici principali: il miglioramento tecnico dei materiali e degli strumenti e l’ampia diffusione del suo procedimento tramite accordi istituzionali e commerciali. Questi anni rappresentano una fase di consolidamento e di espansione, in cui Daguerre cercò di rendere la fotografia più accessibile, versatile e qualitativamente superiore.

Sul piano tecnico, Daguerre si impegnò a perfezionare le lastre e i processi chimici utilizzati. Una delle problematiche principali del dagherrotipo era la sensibilità limitata delle lastre all’illuminazione, che costringeva a lunghe esposizioni e a condizioni di luce perfettamente controllate. Daguerre sperimentò nuove combinazioni di vapori alogeni, in particolare iodio, bromo e cloro, al fine di aumentare la reattività del supporto fotosensibile. L’obiettivo era ottenere immagini più luminose, con dettagli più nitidi e toni più equilibrati, senza compromettere la stabilità chimica della lastra. Questa ricerca tecnica mirava a ridurre i difetti comuni dei dagherrotipi: sfocature dovute al minimo movimento del soggetto, imperfezioni nella superficie e variazioni cromatiche indesiderate.

Parallelamente, Daguerre continuò a perfezionare l’otturatore e la meccanica della camera, con l’intento di rendere la posa più rapida e precisa. L’utilizzo di obiettivi Petzval o simili, dotati di ampia apertura, combinato con supporti per stabilizzare il soggetto, consentì di ridurre i tempi di esposizione, rendendo il dagherrotipo più praticabile in contesti domestici e professionali. Nonostante le innovazioni, la complessità del processo richiedeva ancora abilità tecnica e una conoscenza approfondita della chimica e della fisica della luce, caratteristiche che distinguevano i dagherrotipisti professionisti dalla massa dei dilettanti.

Daguerre, consapevole del potenziale educativo e culturale della sua invenzione, promosse la diffusione del dagherrotipo attraverso accordi istituzionali. Nel 1841 il governo francese aveva acquistato i diritti del procedimento, garantendo a Daguerre una pensione annuale e assicurando la diffusione gratuita del metodo in tutto il mondo. Negli anni 1850, questa politica favorì la creazione di studi fotografici nelle principali città europee e americane, rendendo il dagherrotipo non solo uno strumento tecnico, ma anche un fenomeno sociale e commerciale. Daguerre seguiva con interesse le applicazioni pratiche della sua invenzione, monitorando come fosse impiegata per ritratti, paesaggi, documentazione scientifica e architettonica.

Un aspetto fondamentale del periodo finale della sua vita fu il rapporto tra arte e scienza. Daguerre vedeva il dagherrotipo come una sintesi tra precisione meccanica e sensibilità estetica. Pur essendo principalmente un inventore, nutriva un interesse per la composizione, la luce e il dettaglio pittorico nelle immagini. Questo approccio influenzò la generazione successiva di fotografi, che consideravano la fotografia non solo uno strumento di registrazione, ma anche un mezzo espressivo capace di interpretare la realtà attraverso la scelta del soggetto, dell’inquadratura e della luce.

Sul fronte pratico, Daguerre si confrontò con la concorrenza del calotipo sviluppato da William Henry Fox Talbot. Il confronto dagherrotipo-calotipo non era solo tecnico, ma anche culturale: mentre il dagherrotipo produceva immagini uniche, nitide e lucide, il calotipo consentiva la riproduzione di copie multiple tramite il negativo su carta. Daguerre cercò di evidenziare la superiorità qualitativa del suo processo, insistendo sulla precisione dei dettagli e sulla fedeltà dei toni. Tuttavia, la diffusione del calotipo e, successivamente, dei procedimenti negativi-positivi su vetro, indicava che il dagherrotipo avrebbe avuto un ruolo predominante limitato nel tempo, pur rimanendo una pietra miliare della storia fotografica.

La fase finale della vita di Daguerre fu anche segnata da un interesse internazionale crescente. Le prime esposizioni dei dagherrotipi in Inghilterra, Stati Uniti e Russia suscitarono grande attenzione, creando una rete globale di fotografi e collezionisti. Le immagini dagherrotipiche, grazie alla loro precisione e al loro effetto specchiante, erano considerate oggetti preziosi e spesso venivano incorniciate con cura, inserite in custodie di velluto o legno e trasmesse come regali o testimonianze familiari. Questa dimensione commerciale e sociale consolidò la posizione del dagherrotipo come strumento indispensabile per la documentazione personale e pubblica.

Dal punto di vista scientifico, Daguerre si dedicò anche a progetti di fotografia panoramica e di vedute urbane, anticipando tecniche che sarebbero state sviluppate decenni dopo. Le sue immagini di Parigi, immortalate con precisione architettonica, rappresentano alcuni dei primi esempi di fotografia urbana sistematica, in cui la resa dei dettagli e la composizione geometrica rivestono un ruolo fondamentale. Queste sperimentazioni evidenziano come Daguerre non si limitasse alla pratica commerciale, ma fosse profondamente interessato all’innovazione tecnica e alla documentazione visuale accurata.

Purtroppo, l’attività di Daguerre terminò prematuramente con la sua morte nel 1851. La sua eredità, tuttavia, era già consolidata: aveva trasformato la fotografia da esperimento chimico in tecnologia praticabile e socialmente rilevante, aprendo la strada alla diffusione di immagini come strumento di memoria, arte e scienza. Gli studi, le sperimentazioni e le pubblicazioni del periodo 1850-1851 testimoniano la volontà di migliorare costantemente la qualità tecnica e la versatilità del dagherrotipo, assicurando che la sua invenzione rimanesse un punto di riferimento fondamentale per la generazione successiva di fotografi e inventori.

Il dagherrotipo di Daguerre, con la sua nitidezza, la superficie lucida e la capacità di catturare dettagli minuziosi, resta un simbolo della rivoluzione visiva del XIX secolo, testimonianza della capacità dell’uomo di combinare scienza, tecnica e sensibilità artistica. Le immagini prodotte tra il 1850 e il 1851 rappresentano la maturità del procedimento, mostrando un equilibrio tra precisione chimica, composizione estetica e utilità pratica, confermando Daguerre come uno dei protagonisti assoluti della storia della fotografia.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.