Nel linguaggio visivo di Richard Avedon, ogni ritratto si configura come un’operazione chirurgica dell’identità. Lungi dal voler semplicemente catturare un volto o un’espressione, Avedon si serve del mezzo fotografico come strumento di analisi comportamentale e psicologica. A differenza del reportage spontaneo o del ritratto pittorico tradizionale, nei suoi lavori si assiste a un singolare paradosso: la scena è controllata fino all’ossessione, eppure ciò che emerge è una forma acuta, quasi crudele, di verità.

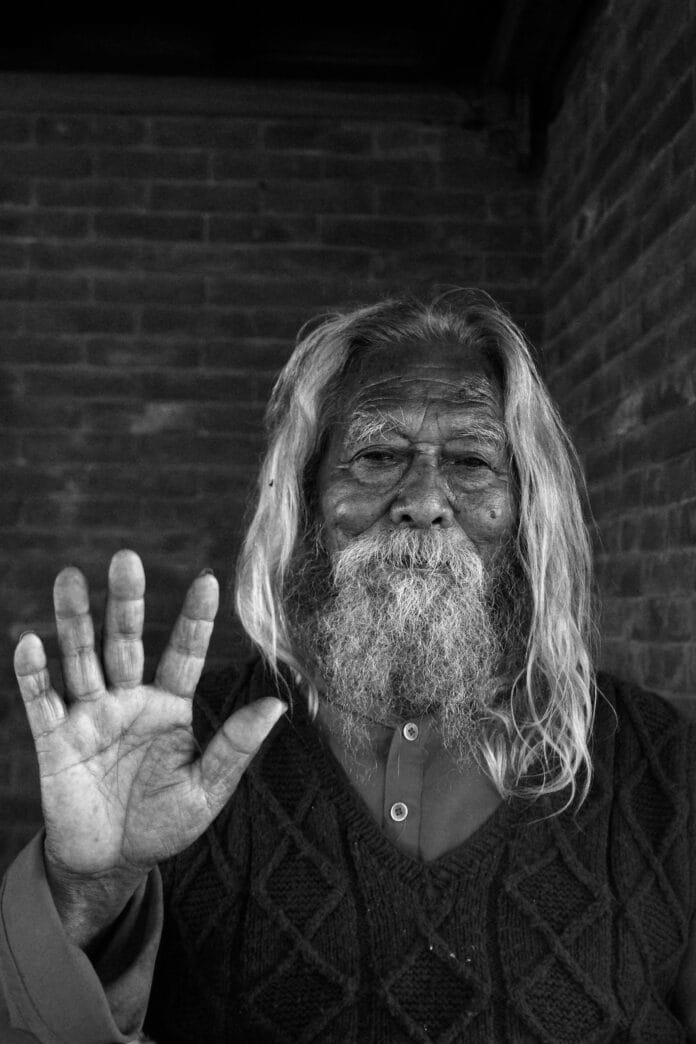

Questo paradosso si manifesta in modo emblematico nelle serie più famose dell’autore: i ritratti in studio su sfondo bianco – un campo neutro, asettico – che privano il soggetto di ogni contesto. L’assenza di scenografia non è una scelta neutrale, ma un atto deliberato di spoliazione. Il fondo bianco funziona come un diaframma psicologico che obbliga l’osservatore a confrontarsi solo con il corpo, il volto, il gesto. Tutto è spettacolo del soggetto, ma nel senso più crudele del termine: nulla è nascosto, nulla è difeso.

Tecnicamente, Avedon utilizza uno dei formati più esigenti della fotografia: la fotocamera di grande formato 8×10 pollici. Questo dispositivo, per sua natura, impone lunghe pose, attenzione alla composizione e una precisione assoluta nella messa a fuoco. Il fotografo non è dietro la macchina nel momento dello scatto, ma accanto, di fronte, in dialogo con il soggetto. Questo elemento relazionale è essenziale per comprendere la dinamica di potere che caratterizza ogni sua immagine: il soggetto non è mai solo guardato, è messo in questione.

Le luci, nella grammatica visuale di Avedon, sono altrettanto controllate. Spesso una luce morbida, frontale e diffusa elimina ogni ombra che possa suggerire tridimensionalità. Questo effetto “piatto” accentua l’impressione di una rappresentazione senza filtri, come un referto clinico. Non c’è dramma nella luce; il dramma è tutto nel corpo ritratto. È in questo minimalismo estetico che si compie la grande astrazione: eliminare il contorno per ingrandire il contenuto.

L’aspetto psicologico di questa scelta tecnica è devastante: lo sfondo neutro rende impossibile qualsiasi fuga narrativa. Il soggetto non può nascondersi dietro un ambiente, un oggetto, un contesto storico o sociale. È lì, solo, costretto ad affrontare l’obiettivo come uno specchio deformante, che restituisce qualcosa di più profondo dell’apparenza.

Ma che tipo di verità cerca Avedon? Non certo quella oggettiva. Ogni suo ritratto è una costruzione. L’autore non ha mai fatto mistero del proprio ruolo nella creazione dell’immagine, anzi, lo rivendica: “Le fotografie sono opinioni, non fatti”, diceva. La verità di Avedon è quella che emerge dallo squilibrio, dalla fatica della posa, dal disagio, o a volte dalla teatralizzazione del sé. È un’autenticità emotiva, non documentaria.

Ciò che rende Avedon radicale è proprio la consapevolezza che la fotografia mente sempre, e che solo attraverso un uso consapevole e quasi sadico delle sue menzogne è possibile arrivare a qualcosa che somiglia alla verità. Questo processo è visibile in modo drammatico nei ritratti dei malati mentali, dei lavoratori americani nel progetto In the American West, o nelle pose stanche e disilluse dei divi della cultura del secondo dopoguerra.

Il soggetto non è mai passivo. La tensione tra fotografo e fotografato è palpabile, come in un campo magnetico in cui si misurano due volontà. Il risultato è una forma di ritratto che non consola, non idealizza, non abbellisce, ma interroga. Avedon non ci mostra come sono le persone, ma come appaiono quando sanno di essere osservate da uno che non fa sconti.

Mi chiamo Giorgio Andreoli, ho 55 anni e da sempre affianco alla mia carriera da manager una profonda passione per la fotografia. Scattare immagini è per me molto più di un hobby: è un modo per osservare il mondo con occhi diversi, per cogliere dettagli che spesso sfuggono nella frenesia quotidiana. Amo la fotografia analogica tanto quanto quella digitale, e nel corso degli anni ho accumulato esperienza sia sul campo sia nello studio della storia della fotografia, delle sue tecniche e dei suoi protagonisti. Su storiadellafotografia.com condivido riflessioni, analisi e racconti che nascono dal connubio tra approccio pratico e visione storica, con l’intento di avvicinare lettori curiosi e appassionati a questo straordinario linguaggio visivo.