Acolta questo articolo:

La pellicola fotografica ha rappresentato per oltre un secolo il principale mezzo di acquisizione delle immagini, fondendo tradizione e innovazione in un connubio di scienza e arte. Il suo sviluppo ha segnato tappe fondamentali nella storia della fotografia, dalla prima esposizione su lastre di vetro fino ai moderni supporti flessibili. Questo articolo tecnico analizza, in maniera discorsiva e approfondita, la struttura, i processi di produzione e le tecnologie impiegate nella realizzazione della pellicola fotografica, offrendo una panoramica esaustiva su tutti gli aspetti che ne determinano la qualità e l’efficacia.

La storia della pellicola fotografica inizia con le prime sperimentazioni nel campo della fotografia analogica, in cui il mezzo costituiva la principale via per la registrazione delle immagini. Fin dai primi anni della metà del XIX secolo, si cercò un supporto in grado di fissare la luce in maniera permanente, e fu proprio in questo contesto che vennero sperimentate diverse soluzioni.

Le prime tecniche fotografiche, basate su lastre di vetro rivestite di emulsioni, rappresentavano una soluzione ingegnosa ma alquanto macchinosa, limitata dalla necessità di un’accurata preparazione e di uno sviluppo immediato. Con il passare degli anni, la ricerca condotta da pionieri come George Eastman e altri scienziati portò alla nascita di supporti flessibili che avrebbero rivoluzionato il modo di registrare le immagini. L’introduzione della pellicola in acetato e successivamente in poliestere consentì una produzione in serie, una maggiore flessibilità e una riduzione dei costi di produzione, permettendo così alla fotografia di divenire un mezzo di espressione accessibile a un pubblico sempre più vasto.

Il passaggio dalla lastra di vetro alla pellicola flessibile non rappresentò soltanto un cambiamento tecnologico, ma anche un’evoluzione culturale. La pellicola fotografica divenne lo strumento principale attraverso il quale artisti e documentaristi potevano esprimere la loro visione, registrando eventi storici, paesaggi e ritratti con un livello di dettaglio e sensibilità precedentemente inimmaginabile. La continua ricerca di qualità e affidabilità spinse le aziende produttrici a investire in processi di perfezionamento che, con il tempo, hanno portato alla definizione di standard qualitativi estremamente elevati, in cui i concetti di sensibilità, granulometria e stabilità chimica assumono un ruolo centrale.

Questa evoluzione, basata sulla combinazione di chimica e tecnologia dei materiali, ha reso la pellicola fotografica uno degli strumenti più sofisticati e complessi mai realizzati. Il presente articolo si propone di esplorare nel dettaglio come è strutturata e come viene prodotta, illustrando le fasi di lavorazione e i processi chimico-fisici che ne garantiscono le prestazioni.

Cenni storici

La pellicola fotografica è un materiale che si usa nelle macchine fotografiche per ricodificare le immagini. È fatta di plastica trasparente a forma di striscia o foglio e ha un lato ricoperto di cristalli di alogenuro d’argento sensibili alla luce e trasformati in un’emulsione gelatinosa. Quando una pellicola fotografica è esposta alla luce da una macchina fotografica, cambia chimicamente a seconda della quantità di luce assorbita da ogni cristallo. Questi cambiamenti creano un’immagine latente invisibile nell’emulsione, che viene poi fissata e sviluppata in una fotografia visibile. Le pellicole fotografiche in bianco e nero hanno uno strato di cristalli di alogenuro d’argento, mentre le pellicole a colori hanno tre strati, ognuno sensibile a un colore diverso. Alcune pellicole a colori hanno anche più strati.

I primi tentativi di fotografia non usavano pellicole ma fogli di rame argentato, carta e pelle di vigilia, ricoperti di sostanze chimiche sensibili alla luce. Intorno alla metà del XIX secolo, le lastre di vetro divennero lo standard perché la prima plastica trasparente non poteva raggiungere l’opacità del vetro ed era ancora molto più costosa del vetro. La prima pellicola in rotolo e flessibile fu fatta da George Eastman nel 1885, ma non era su plastica ma su carta. La prima pellicola in rotolo su plastica trasparente (su nitrocellulosa che è altamente infiammabile) fu inventata nel 1888 ed è accreditata a John Corbutt, un inglese che lavorava a Philadelphia. La “pellicola di sicurezza” fu introdotta da Kodak nel 1908. Era fatta di acetato di cellulosa e fu inventata per sostituire la pericolosa pellicola di nitrato. La pellicola di nitrato era molto più dura, leggermente più trasparente e più economica e per questo la “pellicola di sicurezza” non la sostituì completamente fino al 1951.

Le prime pellicole erano altamente infiammabili, e furono gradualmente sostituite dall’acetato di cellulosa non infiammabile negli anni 30. La proiezione cinematografica sembrava essere un’attività piuttosto pericolosa, se il consiglio agli utenti stampato su New Photographer, 2 gennaio 1926 è qualcosa da seguire: “Scegliete una stanza con più di una porta di uscita, se possibile, e assicuratevi che le finestre possano essere facilmente aperte nel caso in cui la pellicola si carbonizzi e cominci ad emettere fumo, poiché questo fumo è velenoso… Tenete un secchio di sabbia umida vicino al proiettore, e al primo segno di incendio buttate la macchina sul pavimento nudo e rovesciate la sabbia su di essa. Se questo viene fatto in modo intelligente, senza fare storie, e se le persone vengono subito fatte uscire dalla stanza e le finestre vengono aperte, non si verificheranno grandi danni oltre alla distruzione della pellicola…”.

Struttura e Composizione della Pellicola Fotografica

La pellicola fotografica è un prodotto altamente sofisticato che combina materiali organici e inorganici in modo da garantire un’ottima risposta alla luce e una elevata stabilità nel tempo. Alla base di ogni pellicola vi è un supporto, generalmente realizzato in poliestere o, in passato, in acetato, che rappresenta la struttura fisica su cui vengono depositati gli strati attivi.

Il supporto deve possedere caratteristiche di robustezza, flessibilità e stabilità dimensionale, per resistere alle sollecitazioni meccaniche e alle variazioni ambientali durante il processo di esposizione e lo sviluppo. Sulla superficie del supporto viene applicata la gelatina fotografica, un materiale organico che funge da matrice per la dispersione dei cristalli di alogenuro d’argento. Questi cristalli sono il cuore dell’emulsione fotografica, in quanto la loro capacità di reagire alla luce consente la formazione dell’immagine latente.

La gelatina svolge un duplice ruolo: da un lato, funge da supporto per i cristalli, garantendone una distribuzione uniforme; dall’altro, fornisce una protezione meccanica e chimica, consentendo la corretta esposizione alla luce. La dimensione e la forma dei cristalli di alogenuro d’argento determinano la granulometria della pellicola, che incide direttamente sulla risoluzione e sul livello di dettaglio delle immagini finali. Pellicole con cristalli più piccoli tendono a garantire una maggiore definizione, ma possono risultare meno sensibili, mentre pellicole con cristalli più grandi offrono una maggiore sensibilità ISO a discapito della risoluzione.

Oltre agli strati di gelatina contenenti i cristalli, le pellicole fotografiche possono includere ulteriori strati di rivestimento, progettati per migliorare le caratteristiche ottiche e proteggere l’emulsione da agenti esterni. Tra questi si annoverano strati antistatici, rivestimenti per il controllo del riflesso e barriere contro l’umidità, ciascuno dei quali svolge un ruolo specifico nel garantire la longevità e la stabilità del prodotto.

La composizione della pellicola è il risultato di una complessa interazione tra chimica organica e chimica inorganica, studiata per ottenere il massimo dalla risposta alla luce e per minimizzare le variazioni nel tempo. I progressi in questo campo hanno portato allo sviluppo di emulsioni sempre più sofisticate, in grado di garantire una risposta lineare e riproducibile in condizioni di luce variabili, mantenendo al contempo un basso livello di rumore e una precisa resa dei colori.

In sintesi, la struttura della pellicola fotografica è costituita da:

- Un supporto robusto e flessibile;

- Uno o più strati di gelatina che contengono i cristalli di alogenuro d’argento;

- Rivestimenti protettivi e ottici per migliorare la resa e la durata del prodotto.

Tutti questi elementi, combinati in maniera ottimale, permettono di ottenere immagini con una qualità elevata e una fedeltà cromatica che ha reso la pellicola un mezzo privilegiato per la registrazione di momenti storici e artistici.

Come è fatta una pellicola fotografica

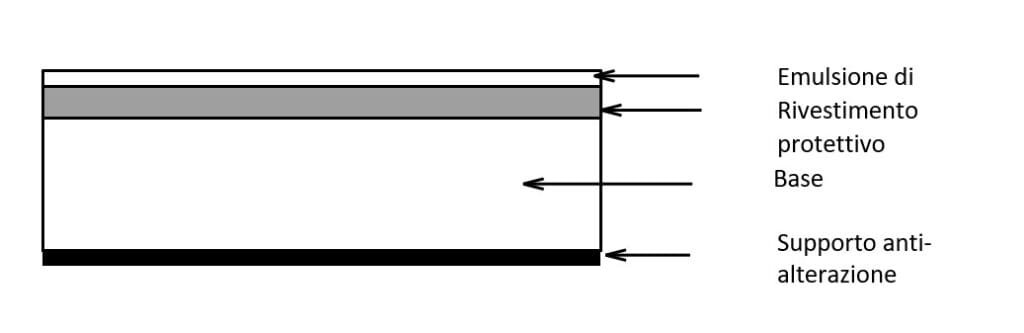

Veniamo adesso a qualcosa di più pratico, ovvero a COME è fatta una pellicola fotografica. Di base, possiamo rappresentarla con quattro differenti strati, ovvero uno protettivo, l’emulsione, la base ed infine il supporto anti-alterazione.

La Base

La base, il più spesso degli strati, sostiene gli altri strati. Originariamente, la base era fatta di vetro. Oggigiorno la base può essere fatta con qualsiasi numero di materiali, dalla carta all’alluminio. I fotografi usano principalmente pellicole con una base di plastica (poliestere) o di carta. Le pellicole a base di plastica sono comunemente chiamate “pellicole” mentre quelle a base di carta sono chiamate “carte fotografiche”. Il poliestere è una base particolarmente adatta per la pellicola perché è dimensionalmente stabile. I materiali dimensionalmente stabili non cambiano sensibilmente le dimensioni quando cambiano la temperatura o il livello di umidità della pellicola. Le pellicole sono sottoposte a liquidi riscaldati durante la lavorazione (sviluppo) e al calore durante l’uso nei processi grafici. Pertanto, la stabilità dimensionale è molto importante per i fotografi di comunicazione grafica perché le loro immagini finali devono sempre corrispondere alle dimensioni date. Al contrario, la carta non è stabile dal punto di vista dimensionale ed è appropriata come base della pellicola solo quando la “stampa fotografica” è il prodotto finale (in contrasto con un passo intermedio in un processo a più fasi).

L’emulsione

L’emulsione è il vero “cuore” della pellicola. È la parte della pellicola che registra l’immagine reagendo fisicamente alla luce che si riflette dalla scena fotografata, passa attraverso l’obiettivo della macchina fotografica e colpisce la pellicola. Le emulsioni sono composte da materiali sensibili alla luce sospesi (da cui il nome emulsione) in una sostanza gelatinosa.

Le emulsioni possono essere classificate in diversi modi ed il più semplice è in base all’aspetto cromatico, ovvero a colori o in bianco e nero. Le pellicole a colori sono usate principalmente dai fotografi professionisti e possono essere ad azione positiva o negativa. Le pellicole ad azione positiva, generalmente chiamate diapositive o trasparenze, usano coloranti per registrare gli stessi colori della scena fotografata. Le pellicole ad azione negativa usano coloranti per registrare sulla pellicola il colore opposto a quello della scena. Per esempio, un cielo blu nella scena verrebbe registrato come un’area gialla sulla pellicola (il giallo è l’opposto o il negativo del blu). Le pellicole a colori ad azione negativa sono usate per fare stampe a colori. Le aziende di comunicazione grafica generalmente preferiscono ricevere dai loro clienti i lucidi a colori, piuttosto che le stampe fotografiche o le pellicole a colori ad azione negativa, perché le apparecchiature di scansione a colori producono risultati migliori dai lucidi.

Anche se le aziende di comunicazione grafica spesso riproducono immagini a colori, le pellicole a colori sono raramente, se non mai, utilizzate nei loro stabilimenti. I processi di riproduzione grafica richiedono una singola lastra di stampa per ogni colore da stampare. Queste lastre hanno solo due aree – immagine e non immagine – e sono create usando una pellicola in bianco e nero (o, più precisamente, trasparente). Anche gli originali multicolore devono essere separati in quattro (o più) colori di stampa (YMCK), che vengono registrati come nero o trasparente sulla pellicola. Queste pellicole individuali vengono esposte su lastre separate e ogni lastra viene stampata utilizzando il colore d’inchiostro appropriato. Quando tutti i colori d’inchiostro sono stampati, il risultato è un facsimile dell’originale a colori.

Le emulsioni in bianco e nero consistono in cristalli di alogenuro d’argento sospesi nella gelatina. L’argento è un materiale molto utile per le emulsioni fotografiche perché diventa nero quando viene esposto alla luce. Quando la luce si riflette da un’area bianca (o di colore chiaro) dell’originale, passa attraverso l’obiettivo della macchina fotografica e colpisce i cristalli d’argento, i cristalli diventano da grigi a neri (lo stesso processo che causa l’appannamento dell‘argenteria. Al contrario, le aree nere (o molto scure) dell’originale riflettono poca o nessuna luce. Quindi i cristalli d’argento non diventano neri in aree che rappresentano aree scure dell’originale. Le aree grigie dell’originale riflettono una certa luce che fa sì che (in alcune pellicole) i cristalli d’argento diventino parzialmente neri. I cristalli d’argento nella pellicola in bianco e nero non diventano completamente neri quando vengono esposti nella macchina fotografica. Piuttosto, un piccolo granello in ogni cristallo esposto diventa nero. Questi granelli creano quella che viene chiamata un’immagine latente. Un’immagine latente, come un talento latente, è lì ma non può essere vista. Quando la pellicola che possiede immagini latenti viene trattata con una sostanza chimica chiamata sviluppatore, le piccole macchie in ogni cristallo esposto crescono fino a riempire l’intero cristallo. Ora le aree esposte sono completamente nere. Sempre durante l’elaborazione, i cristalli d’argento non esposti vengono dissolti da un bagno di fissaggio e lavati via. Il risultato è un’immagine negativa – nera dove l’originale era bianco e chiara dove l’originale era nero

Le pellicole usate dai fotografi professionisti e dalle aziende di comunicazione grafica differiscono anche nei loro livelli di contrasto. Il contrasto si riferisce alla gamma relativa di toni in un’immagine fotografica. I fotografi professionisti usano emulsioni a basso contrasto o a tono continuo. Le emulsioni a tono continuo sono in grado di registrare una gamma completa di toni dal chiaro al nero. Quando vengono stampate su carta fotografica, queste emulsioni forniscono una ricca gamma di sfumature o colori che si avvicinano alla scena originale. Tuttavia, le emulsioni a toni continui non sono appropriate per la riproduzione grafica perché le lastre di stampa possono contenere solo aree di immagine o non immagine – non una gamma di toni. Perciò si devono usare pellicole ad alto contrasto. Queste pellicole, spesso chiamate lith, camera-film, rapid-access, ibride, o con vari nomi commerciali, hanno aree che sono o nere o chiare (corrispondenti rispettivamente alle aree non immagine o immagine della lastra). Le aree grigie sono registrate come chiare o nere a seconda del tempo in cui la pellicola è esposta alla luce. Per esempio, una zona grigia potrebbe lasciare la pellicola chiara se viene dato un tempo di esposizione di due secondi e rendere la pellicola nera se la pellicola viene esposta più a lungo. Se si desiderano zone grigie, come nel caso della riproduzione di una fotografia, l’illusione di toni diversi viene creata utilizzando uno schermo a mezzitoni per creare punti di dimensioni diverse – i punti più grandi in massa sembrano più scuri all’occhio di quelli più piccoli. Tuttavia, in realtà, la pellicola è ancora ad alto contrasto e consiste solo di aree nere o chiare.

Le pellicole a colori a tinta continua utilizzate dai fotografi professionisti hanno emulsioni che reagiscono in modo diverso ai colori della luce. Queste diverse sensibilità di colore sono necessarie per compensare le diverse fonti di luce. Per esempio, l’illuminazione fluorescente è prevalentemente blu-verde, quindi la pellicola usata in quel tipo di illuminazione deve essere bilanciata per accentuare il rosso. Al contrario, l’illuminazione a incandescenza è prevalentemente gialla, quindi le pellicole bilanciate per l’illuminazione a incandescenza enfatizzano il blu.

Nella comunicazione grafica, i cristalli d’argento utilizzati nella pellicola in bianco e nero sono progettati per essere sensibili (diventano neri) o non sensibili (non diventano neri) a vari colori. Ci sono quattro categorie: “a luce diurna”, “monocromatica”, “ortocromatica” e “pancromatica”.

L’argento nelle pellicole diurne può essere esposto solo con l’ultravioletto; quindi, sono necessarie lampade speciali che emettono soprattutto luce UV. La luce bianca che contiene solo le sue componenti rosse, verdi e blu – senza alcun UV – non espone questa pellicola, per cui la pellicola può essere maneggiata senza essere esposta praticamente in qualsiasi stanza in cui sono posti filtri speciali intorno alle lampade della stanza per filtrare le radiazioni UV. Queste pellicole richiedono un’esposizione abbastanza lunga e, di conseguenza, non sono normalmente utilizzate nelle fotocamere di processo. Piuttosto, sono utilizzate nei reparti di stripping o di assemblaggio delle pellicole per fare dei compositi o delle copie positive o negative di altre pellicole. Queste emulsioni possono anche essere laminate su una base di carta per essere utilizzate per fare delle stampe fotografiche, spesso chiamate con il termine arcaico Velox.

Le emulsioni monocromatiche, chiamate anche sensibili al blu o daltoniche, sono sensibili solo alla luce blu. Qualsiasi fonte di luce che contiene blu può esporle. L’argento in queste emulsioni non è esposto dalla luce gialla; quindi, le stanze illuminate di giallo sono sicure per maneggiarle. Le emulsioni monocromatiche sono spesso usate in vari materiali per prove e lastre. Le stanze dove questi materiali sono esposti hanno luci gialle di sicurezza.

Le emulsioni ortocromatiche sono sensibili alla luce blu e verde. Non sono sensibili alla luce rossa, quindi le camere oscure in cui si usa la pellicola ortocromatica hanno luci di sicurezza rosse. La pellicola ortocromatica è particolarmente utile per il lavoro con la camera processuale nelle comunicazioni grafiche. Poiché la luce blu e verde rende queste emulsioni nere, i segni fatti sull’originale con inchiostro blu chiaro o matita diventano neri sulla pellicola e scompaiono. Questo è utile per fare delle linee guida non stampate o dei commenti sugli originali. Tuttavia, l’emulsione diventa nera anche dove ci sono aree blu o verdi desiderabili sull’originale. Così, le immagini originali da riprodurre devono essere nere o rosse. Oltre all’uso della macchina fotografica di processo, le emulsioni ortocromatiche sono spesso usate sugli scanner elettronici a colori.

Il supporto anti-alterazione

Lo strato inferiore di un foglio di pellicola è un materiale di colore molto scuro che impedisce l’alonizzazione. Questo supporto antialoni impedisce alla luce di passare attraverso la pellicola e successivamente di riflettersi verso l’alto da qualsiasi superficie riflettente sotto la pellicola. Poiché la luce riflette ad angolo, la luce riflessa non ritornerebbe con lo stesso angolo con cui ha colpito la superficie riflettente. La luce, viaggiando ad un angolo indesiderato, esporrebbe degli aloni (da qui il nome di aloni) intorno alle immagini esistenti. Il materiale di colore scuro assorbe tutta la luce che è penetrata nella pellicola, impedendo così alla luce di riflettersi e causare l’alone. Il supporto antialoni viene lavato via durante l’elaborazione della pellicola.

Il rivestimento protettivo

Lo strato superiore della pellicola protegge la fragile emulsione dalle mani umane. Sulla pelle c’è sempre una sostanza oleosa che, se trasferita sull’emulsione, rovinerebbe effettivamente la pellicola. Il rivestimento protettivo protegge anche l’emulsione da piccoli graffi e abrasioni. Il rivestimento protettivo si lava via durante la lavorazione della pellicola.

Tecniche di Produzione e Processi Chimico-Fisici

La produzione della pellicola fotografica rappresenta un processo industriale estremamente sofisticato, che unisce conoscenze avanzate in chimica dei materiali e processi ingegneristici. La lavorazione inizia con la preparazione del supporto, che deve essere pulito e trattato per garantire un’adesione ottimale della gelatina. Questo passaggio è fondamentale per assicurare una distribuzione uniforme dei cristalli di alogenuro d’argento lungo tutta la superficie.

Una volta preparato il supporto, viene applicato un primo strato di gelatina. La gelatina, generalmente derivata dal collagene, viene lavorata in soluzione acquosa e mescolata con sali contenenti argento, come il nitrato d’argento, in presenza di agenti sensibilizzanti. Questa fase avviene in condizioni di temperatura e umidità controllate, in ambienti a tenuta stagna, per evitare contaminazioni che potrebbero compromettere la qualità dell’emulsione.

Il processo di sensibilizzazione è una delle fasi più delicate: i cristalli di alogenuro d’argento si formano in situ, grazie a reazioni chimiche che determinano la dimensione, la forma e la distribuzione dei cristalli stessi. La formazione dei cristalli avviene mediante una precipitazione controllata, che permette di ottenere una granulometria specifica in funzione del tipo di pellicola che si intende produrre. Questa fase richiede una precisione estrema, in quanto variazioni minime nelle condizioni di reazione possono alterare significativamente le prestazioni della pellicola.

Dopo la formazione dell’emulsione, il supporto rivestito passa attraverso una serie di macchinari per il coating. Durante questa fase, la soluzione gelatinosa viene applicata in strati uniformi, utilizzando tecniche di rivestimento a bobina o a tampone. La velocità di applicazione, l’angolo di distribuzione e la consistenza della gelatina sono fattori determinanti per ottenere uno strato omogeneo, che garantirà una risposta uniforme alla luce.

Successivamente, il materiale rivestito viene sottoposto a un processo di essiccazione in camere a temperatura e umidità controllate. L’essiccazione deve avvenire in modo graduale per evitare la formazione di pieghe o imperfezioni nello strato di gelatina. Una volta asciutto, il materiale viene tagliato in fogli o rotoli, a seconda delle specifiche di imballaggio, e confezionato in ambienti protetti dalla luce, per preservarne le caratteristiche chimiche e ottiche.

Il processo produttivo della pellicola fotografica comprende anche fasi di stabilizzazione chimica. I fogli di pellicola, infatti, possono essere sottoposti a trattamenti post-coating per rimuovere eventuali residui di solventi o reagenti, e per migliorare la resistenza agli agenti esterni come l’umidità e la luce ambientale. Questi trattamenti sono essenziali per garantire una lunga durata e un’alta fedeltà delle immagini nel tempo.

In parallelo a questi processi, le aziende produttrici implementano controlli rigorosi a ogni stadio della produzione. I parametri di temperatura, umidità, velocità di essiccazione e tempo di reazione vengono monitorati costantemente, e piccole variazioni vengono corrette in tempo reale grazie a sistemi di automazione avanzati. L’obiettivo è quello di ottenere una pellicola che risponda in maniera prevedibile alla luce, con un rapporto costante tra sensibilità e risoluzione, indipendentemente dalle variazioni ambientali.

Il risultato finale è una pellicola che, grazie alla precisione dei processi di coating, sensibilizzazione e essiccazione, garantisce prestazioni elevate, una resa cromatica accurata e una stabilità nel tempo che ha reso questo mezzo il riferimento per la fotografia analogica per decenni.

Controllo Qualità e Standard di Produzione

Il successo della pellicola fotografica non si basa solo sull’innovazione nei processi chimico-fisici, ma anche su un rigoroso sistema di controllo qualità. Ogni fase della produzione è soggetta a verifiche costanti, al fine di assicurare che il prodotto finale rispetti standard di eccellenza e uniformità.

Durante la fase di preparazione del supporto e del rivestimento, vengono effettuati controlli in linea per verificare la pulizia, la uniformità del materiale e la corretta adesione degli strati. Utilizzando tecniche di microscopia e analisi chimiche, gli operatori esaminano campioni prelevati in vari punti del lotto produttivo. Queste analisi permettono di individuare eventuali anomalie nella distribuzione dei cristalli di alogenuro d’argento o nella consistenza della gelatina, garantendo che ogni foglio di pellicola presenti una risposta uniforme alla luce.

Una volta applicato il rivestimento, la pellicola viene sottoposta a test di sensibilità e risoluzione. Questi test sono fondamentali per determinare il valore ISO e la qualità dell’immagine latente che la pellicola è in grado di registrare. Attraverso esposizioni di prova e successivi sviluppi controllati, si verifica la reattività del materiale alla luce, misurando la dimensione dei cristalli e il livello di granulometria. I dati ottenuti vengono confrontati con parametri standard predefiniti, e solo i lotti che soddisfano rigorosi criteri vengono immessi sul mercato.

Il controllo qualità si estende anche alla fase di essiccazione e taglio. In queste fasi, vengono utilizzati sistemi di visione artificiale e sensori ottici per rilevare eventuali imperfezioni superficiali, pieghe o difformità. L’accuratezza del taglio, la precisione nella misurazione dei bordi e la corretta gestione dei rotoli sono verificati per garantire che ogni confezione di pellicola risulti conforme agli standard produttivi.

I laboratori di controllo qualità, dotati di strumenti analitici avanzati come spettrofotometri e analizzatori di composizione, permettono di monitorare in tempo reale le proprietà chimiche del rivestimento. Queste tecniche consentono di rilevare variazioni anche minime nella composizione della emulsione fotografica e di intervenire prontamente per correggere eventuali anomalie. La trasparenza dei processi e la documentazione accurata di ogni fase produttiva rappresentano elementi imprescindibili per mantenere elevati standard qualitativi.

Oltre ai controlli interni, i produttori di pellicola collaborano frequentemente con enti di certificazione indipendenti, che eseguono audit e verifiche periodiche. Questi controlli esterni sono fondamentali per garantire che il prodotto finale sia conforme non solo alle normative di settore, ma anche alle aspettative di un mercato esigente e orientato alla qualità.

Il sistema di controllo qualità adottato nelle industrie di produzione della pellicola fotografica è un esempio di come l’integrazione di tecnologie avanzate e processi standardizzati possa garantire un prodotto finale di elevata affidabilità e prestazioni costanti, elemento essenziale per il successo nel mercato della fotografia analogica.

Processi di sviluppo e trattamenti post-esposizione

Oltre alla fase di produzione, un aspetto cruciale che determina la qualità dell’immagine finale è rappresentato dal processo di sviluppo della pellicola. Questo insieme di operazioni, che trasforma l’immagine latente in una rappresentazione visibile, è il risultato di una complessa serie di reazioni chimico-fisiche che richiedono precisione e controllo accurato.

Il processo di sviluppo della pellicola inizia subito dopo l’esposizione, in ambienti completamente oscuri. Una volta che la pellicola ha registrato l’immagine latente, essa viene immersa in una soluzione sviluppatrice. In questa fase, i cristalli di alogenuro d’argento esposti alla luce reagiscono con il solvente sviluppatore, che riduce l’argento in metallo, creando così l’immagine visibile. La reazione è estremamente sensibile ai tempi e alle temperature: un controllo rigoroso è necessario per garantire che lo sviluppo avvenga in maniera uniforme e che il contrasto dell’immagine sia ottimale.

La soluzione sviluppatrice è formulata con specifici composti chimici che regolano la velocità e l’ampiezza della reazione. Elementi come il metol o il catecol sono impiegati per facilitare la riduzione dei cristalli, mentre additivi come il solfito agiscono da stabilizzatori, evitando reazioni eccessive che potrebbero compromettere i dettagli dell’immagine. Durante lo sviluppo, la pellicola deve essere mantenuta a una temperatura costante e agitata in maniera controllata, in modo da evitare gradienti di concentrazione della soluzione.

Terminata la fase di sviluppo, la pellicola viene immersa in un bagno di stop o soluzione arrestante. Questo passaggio interrompe immediatamente la reazione chimica, neutralizzando il pH e impedendo ulteriori riduzioni. La soluzione stop, solitamente a base di acido acetico diluito, agisce rapidamente per bloccare il processo e stabilizzare l’immagine latente.

Segue la fase di fissaggio, durante la quale la pellicola viene trattata con un fissatore, solitamente a base di tiosolfato di sodio. Il fissatore ha il compito di rimuovere tutti i residui di alogenuro d’argento non ridotti, rendendo l’immagine permanente e resistente alla luce. Questa fase è critica: un fissaggio incompleto può portare alla presenza di residui che, col tempo, possono deteriorare la qualità dell’immagine. La durata e la concentrazione della soluzione fissatrice sono parametrizzate per ottenere un fissaggio uniforme, che garantisca la conservazione a lungo termine dell’immagine.

Una volta terminato il fissaggio, la pellicola passa attraverso un accurato processo di lavaggio. Il lavaggio è fondamentale per eliminare ogni traccia di agenti chimici residui che potrebbero causare danni nel tempo o influire sulla qualità dell’immagine. L’uso di acqua deionizzata e cicli di lavaggio prolungati permette di ottenere una pellicola perfettamente pulita e pronta per la fase finale.

Il passaggio successivo è rappresentato dall’essiccazione post-sviluppo. In ambienti controllati, la pellicola viene asciugata in maniera uniforme, evitando l’insorgenza di macchie o imperfezioni dovute a una rapida evaporazione dell’acqua. L’essiccazione avviene in apposite camere con controllo di temperatura e umidità, garantendo che la pellicola mantenga tutte le proprietà acquisite durante le fasi precedenti.

Un ulteriore aspetto di rilevanza riguarda i trattamenti post-esposizione che possono essere applicati per migliorare la stabilità e la resa cromatica dell’immagine. Alcuni laboratori specializzati adottano processi di stabilizzazione, mediante i quali la pellicola viene sottoposta a ulteriori lavaggi e trattamenti che ne prolungano la durata, proteggendola dall’ossidazione e dalle variazioni ambientali. Questi trattamenti sono particolarmente importanti per pellicole destinate ad archivi storici o a collezioni artistiche, dove la conservazione a lungo termine è un requisito imprescindibile.

Il processo di sviluppo, dunque, non si limita a una semplice sequenza di bagni chimici, ma rappresenta un ciclo integrato di reazioni e trattamenti che devono essere coordinati con estrema precisione. Ogni fase – dal sviluppo al fissaggio, dal lavaggio all’essiccazione – è fondamentale per garantire che l’immagine latente registrata sulla pellicola si trasformi in una rappresentazione visibile, stabile e di alta qualità. La perfetta sinergia tra i vari passaggi, unita alla meticolosità dei controlli di processo, permette di ottenere un risultato finale che rispetti i più elevati standard tecnici e qualitativi, rendendo la pellicola fotografica un mezzo ancora oggi apprezzato per la sua capacità di riprodurre immagini con una fedeltà e un dettaglio incomparabili.

Nel dettaglio, la scelta dei reagenti, il controllo della temperatura e il tempo di immersione in ciascun bagno sono elementi che variano in funzione del tipo di pellicola e delle caratteristiche richieste. Laboratori di sviluppo professionale adottano protocolli rigorosi, spesso specifici per ogni marchio e tipo di emulsione, per ottimizzare il contrasto, la densità e la gradazione tonale delle immagini. In questo modo, il processo di sviluppo diventa un’arte scientifica, capace di esaltare le potenzialità tecniche della pellicola e di garantire risultati coerenti e riproducibili.

Mi chiamo Donatella Colantuono, ho 29 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, nata tra le aule universitarie e cresciuta attraverso studi accademici in Storia dell’arte e Beni culturali. Dopo una laurea magistrale con tesi incentrata sulla fotografia del secondo Novecento, ho deciso di dedicare il mio percorso di ricerca all’analisi critica delle immagini, al linguaggio fotografico e al ruolo che la fotografia ha avuto – e continua ad avere – nella costruzione della memoria collettiva. Su storiadellafotografia.com mi occupo in particolare di approfondimenti teorici, biografie di autori e lettura iconografica, con l’obiettivo di offrire una chiave di lettura colta e consapevole del medium fotografico.