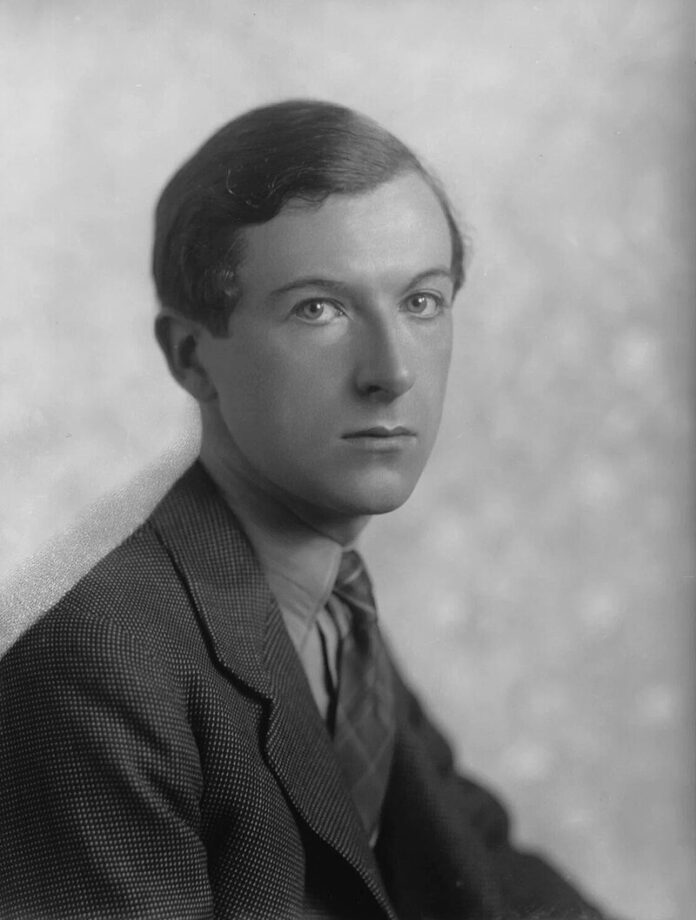

Cecil Walter Hardy Beaton nacque il 14 gennaio 1904 a Hampstead, Londra, all’interno di una famiglia borghese dell’alta società britannica. Figlio di Ernest Walter Hardy Beaton, un commerciante di legname ben inserito nell’ambiente imprenditoriale, e di Esther Sisson, donna di grande eleganza e con un certo gusto per l’arte, crebbe in un contesto che favorì lo sviluppo della sua sensibilità estetica. Beaton mostrò sin da giovanissimo una passione profonda per la fotografia, passione che coltivò inizialmente con mezzi rudimentali, sviluppando le prime stampe in un piccolo laboratorio domestico.

La sua formazione fu quella tipica dell’élite britannica, con studi alla Harrow School e successivamente al St. John’s College di Cambridge, dove tuttavia non eccelse dal punto di vista accademico, essendo più interessato alla mondanità e alle attività artistiche che agli studi formali. La sua carriera fotografica prese avvio negli anni Venti e conobbe un rapido sviluppo fino a farlo diventare uno dei più celebri fotografi ritrattisti e di moda del XX secolo.

Morì il 18 gennaio 1980 nella sua casa di Broad Chalke, nel Wiltshire, dopo una lunga malattia che lo costrinse a ritirarsi negli ultimi anni della sua vita. La sua morte segnò la scomparsa di una delle figure più influenti nella fotografia britannica e internazionale del Novecento, ma la sua opera rimase come testimonianza di un’epoca e di un modo unico di concepire l’immagine fotografica.

Formazione e primi esperimenti fotografici

L’apprendistato fotografico di Beaton non avvenne attraverso scuole specializzate, ma fu il risultato di un processo di autoformazione tecnica e artistica. Il giovane Beaton, affascinato dalle riviste illustrate dell’epoca come The Sketch o Tatler, cominciò a imitare gli stili fotografici allora in voga. Le sue prime apparecchiature furono macchine fotografiche a soffietto e piccole camere compatte, ma molto presto passò a modelli più sofisticati, come la Graflex di grande formato, che gli consentiva un maggiore controllo sull’immagine.

Dal punto di vista tecnico, il Beaton degli esordi si esercitava con lastre fotografiche al bromuro d’argento, imparando a padroneggiare i complessi processi di esposizione e sviluppo. Le camere oscure improvvisate gli permisero di sperimentare con la manipolazione del negativo, creando effetti pittorialisti che richiamavano le avanguardie artistiche e i fotografi della cosiddetta School of Camera Work. Ciò che colpiva nei suoi primi scatti era la volontà di conferire alla fotografia un carattere teatrale e artificiale, lontano dalla semplice registrazione documentaria.

L’ambiente universitario di Cambridge lo mise in contatto con circoli culturali e teatrali, che divennero i primi soggetti delle sue fotografie. Beaton amava ritrarre attori e amici in pose studiate, con sfondi elaborati e illuminazioni teatrali, anticipando quella che sarebbe divenuta la sua cifra stilistica: la fusione tra ritratto fotografico e messa in scena scenografica.

In questi anni, il giovane fotografo sviluppò un linguaggio visivo che oscillava tra il glamour e la sperimentazione estetica, e che lo rese presto riconoscibile. Già a metà degli anni Venti le sue immagini iniziarono a circolare in alcune riviste di moda londinesi, segnando l’inizio di una carriera che avrebbe fatto di lui il fotografo ufficiale della mondanità britannica e internazionale.

Carriera fotografica e stile tecnico

L’ingresso ufficiale di Cecil Beaton nel mondo della fotografia professionale avvenne con la collaborazione a Vogue e successivamente ad Harper’s Bazaar, riviste che, grazie alle sue immagini, divennero veicoli di un’estetica elegante e raffinata, a metà strada tra fotografia di moda e ritrattistica. Lavorando per Vogue, Beaton ebbe accesso a strumentazioni avanzate e a studi professionali, che gli consentirono di affinare il controllo dell’illuminazione artificiale e l’uso creativo dei fondali scenografici.

Dal punto di vista tecnico, Beaton fu un maestro nella manipolazione della luce. Preferiva un’illuminazione direzionale, spesso ottenuta con faretti a luce continua o con lampade a incandescenza, che modellavano i volti e conferivano profondità agli abiti. Nei suoi set, la luce veniva dosata in modo da creare contrasti morbidi, capaci di esaltare la tridimensionalità del soggetto senza cadere nella durezza del chiaroscuro drammatico tipico di altri fotografi dell’epoca.

Un altro elemento centrale del suo stile era l’uso di fondali elaborati e accessori scenici, spesso realizzati su misura. Beaton non si accontentava di un ritratto realistico: creava una vera e propria messa in scena fotografica, dove il soggetto era inserito in un contesto di fantasia che dialogava con la sua personalità. Questa impostazione era particolarmente evidente nei suoi celebri ritratti delle dive del cinema e del teatro, come Greta Garbo o Marlene Dietrich, dove la fotografia diventava quasi un quadro.

Sul piano tecnico, utilizzò sia pellicole ortocromatiche sia pellicole pancromatiche, che garantivano una resa tonale più naturale nei ritratti. Il formato prediletto restava quello medio e grande, che gli permetteva una migliore definizione dei dettagli. Durante gli anni Trenta e Quaranta, Beaton fu tra i primi fotografi britannici a sperimentare con il colore, sebbene la sua fama resti soprattutto legata al bianco e nero.

La sua carriera non si limitò al ritratto di moda: durante la Seconda guerra mondiale, Beaton fu fotografo ufficiale del Ministero dell’Informazione britannico. In questo ruolo realizzò immagini di forte valore documentario, capaci di coniugare l’estetica raffinata con la crudezza della guerra. Le sue fotografie di Londra bombardata, con civili e bambini tra le macerie, divennero iconiche, mostrando la sua capacità di applicare la stessa sensibilità estetica a contesti drammatici.

La combinazione di rigore tecnico e fantasia scenografica rese Beaton uno dei più richiesti fotografi ritrattisti del suo tempo. Le sue fotografie della famiglia reale britannica, in particolare della regina Elisabetta II, contribuirono a definire l’immagine ufficiale della monarchia nel Novecento.

Opere principali

L’opera fotografica di Cecil Beaton è vastissima e copre oltre cinque decenni di attività, spaziando dalla moda al reportage bellico, dalla ritrattistica mondana alle commissioni istituzionali. Tra i lavori più significativi si collocano i ritratti per Vogue negli anni Trenta, che hanno segnato l’evoluzione della fotografia di moda introducendo un linguaggio visivo più teatrale e sofisticato.

Un ruolo fondamentale hanno avuto anche i ritratti delle star di Hollywood, realizzati durante i suoi soggiorni negli Stati Uniti. Le immagini di Greta Garbo, considerate tra le più intense mai realizzate dell’attrice, rappresentano un punto culminante della sua produzione: con il gioco di luci e ombre, Beaton riuscì a trasformare il volto della diva in un’icona quasi metafisica.

Altrettanto importanti furono le fotografie realizzate durante la guerra, che non si limitarono a documentare la distruzione, ma seppero interpretare il conflitto con uno sguardo personale, estetizzante ma mai superficiale. La celebre immagine di una bambina ferita in un ospedale londinese dopo un bombardamento, pubblicata in tutto il mondo, divenne uno dei simboli della resistenza britannica.

Negli anni Cinquanta e Sessanta, Beaton consolidò la sua fama con i ritratti ufficiali della famiglia reale, culminati nelle fotografie dell’incoronazione della regina Elisabetta II nel 1953. Questi lavori, realizzati con tecnica impeccabile e con un sapiente uso delle luci e degli scenari, contribuirono a diffondere nel mondo un’immagine idealizzata della monarchia britannica.

Accanto alla fotografia, Beaton si dedicò anche al design scenografico e ai costumi teatrali e cinematografici, ottenendo due premi Oscar per i costumi di Gigi (1958) e per le scenografie e i costumi di My Fair Lady (1964). Sebbene questa parte della sua carriera esuli strettamente dalla fotografia, mostra come la sua visione estetica fosse trasversale a diversi ambiti artistici.

Tra le sue opere fotografiche pubblicate in volume, meritano menzione raccolte come The Book of Beauty (1930), War Photographs 1939–45, e Portrait of New York. In questi libri, Beaton condensò la sua estetica e il suo approccio tecnico, lasciando un patrimonio che ancora oggi rappresenta una testimonianza imprescindibile per lo studio della fotografia del Novecento.

Ultimi anni e riflessioni sulla fotografia

Negli ultimi decenni della sua vita, Beaton visse una fase di riflessione e progressivo ritiro. Colpito da un ictus nel 1974, che gli compromisse parzialmente l’uso della mano destra, continuò comunque a lavorare, adattando le sue tecniche fotografiche e affidandosi a collaboratori per le parti più meccaniche del processo. Nonostante le difficoltà fisiche, mantenne viva la sua attività creativa, dedicandosi anche alla scrittura e alla pittura.

Dal punto di vista tecnico, questi ultimi anni furono caratterizzati da un ritorno alla semplicità del ritratto, con minore enfasi sulla scenografia e maggiore attenzione all’essenzialità della persona ritratta. Si può leggere in questa evoluzione un parallelo con la sua condizione personale: un artista che, dopo aver esplorato il fasto e l’artificio, cercava ora la purezza e la verità dello sguardo.

Il Beaton maturo rifletteva spesso sulla funzione della fotografia come strumento di costruzione dell’immaginario collettivo, consapevole di aver contribuito a creare icone che sarebbero sopravvissute al suo tempo. In numerose interviste dichiarava di considerare la fotografia non solo come documentazione, ma come una forma di arte applicata, capace di influenzare la percezione sociale dei soggetti ritratti.

Morì nel gennaio 1980, lasciando un archivio sterminato di negativi, stampe e appunti che oggi sono custoditi in gran parte presso la National Portrait Gallery di Londra e presso istituzioni private. Il suo lavoro rimane una fonte imprescindibile per lo studio della fotografia ritrattistica e di moda del XX secolo, testimoniando un percorso che unisce rigore tecnico, immaginazione scenica e straordinaria capacità di rappresentare il proprio tempo.

Mi chiamo Marco Adelanti, ho 35 anni e vivo la mia vita tra due grandi passioni: la fotografia e la motocicletta. Viaggiare su due ruote mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi più attenti, pronti a cogliere l’attimo, la luce giusta, il dettaglio che racconta una storia. Ho iniziato a fotografare per documentare i miei itinerari, ma col tempo è diventata una vera vocazione, che mi ha portato ad approfondire la storia della fotografia e a studiarne i protagonisti, gli stili e le trasformazioni tecniche. Su storiadellafotografia.com porto una prospettiva dinamica, visiva e concreta: mi piace raccontare l’evoluzione della fotografia come se fosse un viaggio, fatto di tappe, incontri e visioni. Scrivo per chi ama l’immagine come mezzo di scoperta e libertà, proprio come un lungo viaggio su strada.