La ferrotipia, nota anche con il termine inglese tintype, rappresenta una delle tecniche fotografiche più singolari sviluppatesi nel XIX secolo, emersa attorno al 1853 e diffusasi in modo consistente nei decenni successivi. La sua invenzione viene attribuita al fotografo statunitense Hamilton Smith di Gambier, Ohio, che nel 1856 ottenne un brevetto per il processo. In realtà, come spesso accade nella storia della fotografia, l’invenzione fu il risultato di una serie di sperimentazioni parallele, e già in Europa erano stati condotti studi analoghi, soprattutto in Inghilterra e Francia. L’origine della ferrotipia si inserisce in un contesto storico particolarmente fertile: dopo la diffusione del dagherrotipo e del calotipo, il pubblico cercava un procedimento fotografico che fosse allo stesso tempo economico, rapido e durevole.

La prima metà dell’Ottocento aveva visto il rapido susseguirsi di tecniche fotografiche che, pur affascinanti, presentavano limiti evidenti. Il dagherrotipo produceva immagini di straordinaria nitidezza ma su un supporto unico, fragile e costoso; il calotipo permetteva la riproducibilità ma soffriva di una resa meno definita. La ferrotipia colmava in parte queste lacune offrendo un’immagine unica positiva, resistente e a basso costo. Il supporto scelto, una lastra di ferro sottilissima (in realtà lamiera di ferro stagnato), consentiva non solo una certa robustezza ma anche una riduzione notevole dei costi di produzione rispetto al vetro o all’argento.

Il contesto sociale e culturale in cui la ferrotipia si sviluppò fu quello della crescita delle classi medie e popolari, le quali non potevano permettersi i costosi ritratti pittorici o le prime fotografie su metallo nobile. L’industrializzazione, unita al desiderio sempre più diffuso di autorappresentazione, creava le condizioni ideali per il successo di un procedimento fotografico rapido ed economico. Proprio negli Stati Uniti, paese giovane e dinamico, la ferrotipia trovò terreno fertile: le fiere popolari, i circhi itineranti, i ritrattisti di strada, adottarono subito questa tecnica, che si prestava perfettamente alla produzione di ritratti istantanei a prezzi accessibili.

Sul piano tecnico, la ferrotipia nasce come variante dell’ambrotipo. Quest’ultimo, brevettato da James Ambrose Cutting nel 1854, consisteva in un negativo su vetro che, se osservato con fondo nero, appariva come positivo. La ferrotipia ne semplificò il principio sostituendo al vetro un supporto metallico annerito. Questa sostituzione si rivelò decisiva: non solo i costi diminuirono drasticamente, ma la maggiore resistenza fisica della lastra rendeva la fotografia meno delicata e più facilmente trasportabile.

Il contesto americano della Guerra Civile (1861-1865) fu un momento chiave nella diffusione della ferrotipia. Migliaia di soldati si fecero ritrarre con questo procedimento, portando con sé l’immagine come ricordo per i familiari. Le dimensioni ridotte delle lastre, spesso montate in piccole custodie o semplicemente infilate nei portafogli, rispondevano perfettamente alle esigenze del tempo. La rapida esecuzione – pochi minuti dal momento della posa allo sviluppo – la rendeva ideale per un’epoca in cui la mobilità e la transitorietà degli individui era elevata.

Dal punto di vista storico, la ferrotipia segnò dunque il passaggio a una fotografia più democratica e popolare, rappresentando una tappa fondamentale nel cammino verso l’accessibilità dell’immagine. Se il dagherrotipo aveva sancito l’ingresso della fotografia nel mondo dell’arte e della scienza, e il calotipo aveva introdotto il concetto di negativo, la ferrotipia rese possibile una diffusione di massa del ritratto fotografico, anticipando quella democratizzazione visiva che il Novecento avrebbe conosciuto con la fotografia istantanea e, più tardi, con il digitale.

Il processo tecnico della ferrotipia

La tecnica della ferrotipia si fondava sull’uso di lastre metalliche sottilissime, generalmente di ferro rivestito da un sottile strato di stagno, che venivano ricoperte con un fondo scuro, spesso ottenuto con vernici a base di bitume o di lacca nera. Questo strato aveva la funzione di fornire lo sfondo opaco necessario affinché l’immagine, di per sé un negativo poco denso, apparisse come positivo quando osservata a occhio nudo.

Il procedimento utilizzato era quello del collodio umido, introdotto da Frederick Scott Archer nel 1851. La lastra veniva ricoperta da una soluzione di collodio contenente sali di ioduro e bromuro, e successivamente immersa in un bagno di nitrato d’argento che la sensibilizzava alla luce. Questa fase richiedeva grande rapidità: la lastra, sensibile solo quando umida, doveva essere preparata, esposta e sviluppata nell’arco di pochi minuti. Tale condizione obbligava i fotografi itineranti a portare con sé piccole camere oscure portatili, spesso costituite da tende o bauli trasformati in laboratori ambulanti.

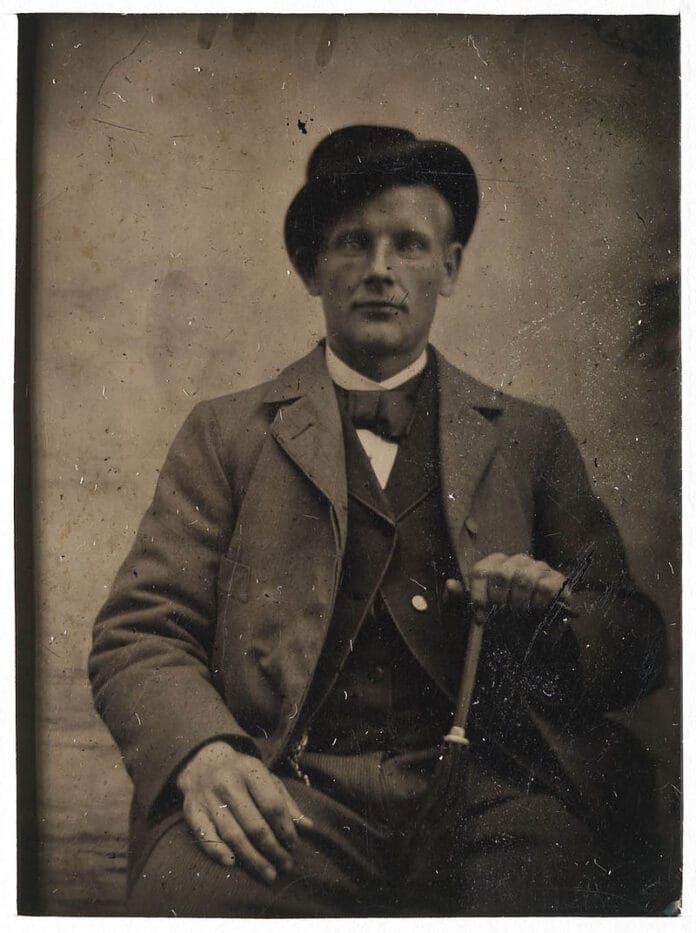

L’esposizione avveniva all’interno della camera fotografica su lastre di dimensioni variabili. A differenza del dagherrotipo, che richiedeva tempi molto lunghi, la sensibilità maggiore del collodio riduceva i tempi di posa a pochi secondi, pur richiedendo comunque immobilità da parte del soggetto. Non era raro che nei ritratti si notino poggiatesta metallici nascosti dietro i soggetti, usati per stabilizzare la posizione durante l’esposizione.

Lo sviluppo veniva effettuato subito dopo la posa, utilizzando soluzioni a base di solfato di ferro o piogallolo, e fissato con iposolfito di sodio o, più frequentemente nei primi anni, con cianuro di potassio – un composto estremamente tossico, che rappresentava uno dei rischi maggiori per i fotografi dell’epoca. La successiva verniciatura della lastra con uno strato protettivo trasparente, generalmente gommalacca, garantiva la conservazione dell’immagine e la sua resistenza all’usura.

Dal punto di vista ottico, l’immagine della ferrotipia è un positivo diretto apparente. In realtà si tratta di un negativo molto poco denso che, grazie al fondo scuro, viene percepito come positivo. Questo principio è lo stesso dell’ambrotipo, ma l’uso del ferro lo rese più resistente. È importante notare che, essendo un positivo diretto, ogni immagine era un pezzo unico: non esisteva la possibilità di stampare copie multiple a partire da un negativo.

Sul piano delle dimensioni, le lastre ferrotipiche venivano prodotte in vari formati, dal cosiddetto “ninth plate” (circa 2,5 x 3 cm) fino all’“whole plate” (circa 20 x 25 cm). Tuttavia, il formato più diffuso era quello piccolo, facilmente trasportabile e a basso costo. Le lastre potevano essere vendute singolarmente, montate in cornici semplici, inserite in astucci, oppure ritagliate per adattarsi a medaglioni e gioielli.

La qualità dell’immagine, pur inferiore a quella del dagherrotipo, era comunque più che soddisfacente per il pubblico popolare. I contrasti erano forti, le tonalità tendenzialmente scure, con un aspetto complessivo leggermente opaco. Questo stile, unito al basso costo, divenne rapidamente riconoscibile e fece della ferrotipia un segno distintivo del ritratto di massa ottocentesco.

Nonostante la relativa semplicità, il procedimento richiedeva comunque abilità tecniche notevoli. La preparazione del collodio, la sensibilizzazione rapida e la gestione dei tempi di esposizione erano fasi delicate che non ammettevano errori. Molti fotografi itineranti svilupparono una manualità eccezionale, riuscendo a produrre immagini di buona qualità in condizioni difficili, come fiere all’aperto o ambienti improvvisati. La ferrotipia, in questo senso, rappresenta anche una straordinaria testimonianza della capacità di adattamento tecnico dei fotografi del XIX secolo.

Diffusione e utilizzo sociale

La diffusione della ferrotipia fu rapida e capillare, soprattutto negli Stati Uniti, dove divenne quasi una fotografia “nazionale”. Negli anni Sessanta e Settanta dell’Ottocento i ritratti su ferro si potevano ottenere in pochi minuti in studi specializzati o presso fotografi ambulanti. Il costo era estremamente basso: una ferrotipia di piccolo formato costava pochi centesimi, rendendo possibile per la prima volta anche alle classi lavoratrici possedere un ritratto fotografico.

Un aspetto fondamentale del successo sociale della ferrotipia fu la sua portabilità. Le lastre, resistenti e leggere, potevano essere spedite per posta, inserite in portafogli o montate in piccoli medaglioni. Ciò favorì un uso affettivo e personale della fotografia: i soldati della Guerra Civile americana le portavano con sé come ricordo delle famiglie, e le madri conservavano i ritratti dei figli. Questo aspetto emozionale contribuì enormemente alla sua popolarità.

Un altro campo di applicazione fu quello delle fiere e dei luna park, dove i fotografi ambulanti offrivano ritratti istantanei eseguiti in pochi minuti. Le fotografie erano spesso realizzate con scenografie dipinte, accessori o ambientazioni teatrali, anticipando di fatto quella tradizione di “fotografia da divertimento” che nel Novecento sarebbe divenuta centrale negli studi fotografici commerciali.

Se in Europa la ferrotipia trovò una diffusione significativa ma non paragonabile a quella americana, in Inghilterra e Francia rimase comunque popolare fino agli anni Ottanta dell’Ottocento. Anche in Italia il procedimento ebbe una circolazione consistente, soprattutto tra i fotografi ambulanti, ma non raggiunse mai il livello di massificazione visto oltreoceano.

Il fenomeno più interessante fu il legame tra ferrotipia e democratizzazione della fotografia. Per la prima volta, non solo le élite o le classi medie benestanti potevano permettersi un ritratto, ma anche lavoratori, contadini e soldati. La fotografia cessava di essere un lusso e diventava un bene accessibile, inaugurando un processo che avrebbe condotto, attraverso altri procedimenti economici come la carte de visite, alla diffusione universale del ritratto fotografico.

La ferrotipia ebbe anche un ruolo nella documentazione sociale: ritratti di famiglie, di coppie, di lavoratori con i propri strumenti, furono fissati su ferro e conservati come memoria familiare. Nonostante l’aspetto semplice, molte di queste immagini possiedono oggi un valore storico inestimabile, poiché restituiscono la fisionomia e le condizioni di vita di classi sociali raramente rappresentate dall’arte ufficiale.

Il declino della ferrotipia iniziò negli ultimi due decenni dell’Ottocento, quando nuovi procedimenti, come la gelatina bromuro d’argento su carta e la fotografia istantanea con pellicola di cellulosa, offrirono una maggiore praticità e qualità. Tuttavia, la ferrotipia non scomparve del tutto: in alcuni contesti rurali e popolari rimase in uso fino agli inizi del Novecento, e ancora oggi viene talvolta praticata come tecnica artistica sperimentale da fotografi contemporanei interessati alla materialità e all’estetica dei procedimenti antichi.

Conservazione e analisi tecnica delle immagini ferrotipiche

Dal punto di vista della conservazione, le ferrotipie presentano caratteristiche peculiari che ne rendono la gestione archivistica complessa ma affascinante. La lastra di ferro, pur essendo più resistente del vetro, è soggetta a ossidazione e corrosione nel tempo, soprattutto se conservata in ambienti umidi. Spesso le immagini appaiono oggi macchiate di ruggine, con perdita parziale dell’emulsione fotografica.

Un altro problema riguarda la vernice protettiva originale, che con gli anni tende a ingiallire o a screpolarsi, compromettendo la leggibilità dell’immagine. In molti casi, le ferrotipie furono montate in astucci o cornici che, sebbene abbiano protetto la lastra dalla luce, hanno trattenuto umidità e sostanze acide, accelerando il deterioramento.

Dal punto di vista analitico, le ferrotipie offrono interessanti possibilità di studio. L’esame al microscopio rivela la struttura del collodio e la disposizione delle particelle di argento, consentendo di distinguere varianti di lavorazione. Tecniche moderne come la spettroscopia a raggi X o la fotografia multispettrale permettono oggi di analizzare la composizione chimica dei rivestimenti e dei pigmenti, fornendo dati preziosi per la conservazione e l’attribuzione cronologica.

La diagnosi dello stato di conservazione è fondamentale per stabilire gli interventi più opportuni. Il restauro delle ferrotipie è un campo delicato, che richiede competenze specifiche. Gli interventi più comuni riguardano la pulitura superficiale delle vernici, la stabilizzazione del metallo e, in alcuni casi, la reintegrazione delle parti danneggiate. Tuttavia, l’orientamento prevalente tra i conservatori è quello di intervenire il meno possibile, privilegiando la prevenzione attraverso condizioni ambientali controllate: umidità relativa bassa, temperatura stabile, conservazione in contenitori neutri e privi di acidi.

Dal punto di vista storico, le analisi tecniche permettono anche di ricostruire le modalità di lavoro dei fotografi. Lo spessore delle lastre, la composizione delle vernici nere di fondo, la presenza di determinati additivi nel collodio sono tutti indizi che aiutano a identificare officine, periodi di produzione e persino aree geografiche. In questo senso, lo studio delle ferrotipie si colloca a cavallo tra la storia della fotografia e le scienze dei materiali, offrendo un campo di ricerca interdisciplinare di grande interesse.

Oggi le principali istituzioni museali e archivistiche dedicano sempre più attenzione alla conservazione delle ferrotipie, riconoscendone non solo il valore estetico e storico, ma anche la loro importanza come testimonianza sociale. Il recupero digitale, tramite scansioni ad alta risoluzione e correzioni ottiche, consente inoltre di restituire la leggibilità di immagini compromesse, rendendole accessibili al pubblico e agli studiosi senza rischiare ulteriori danni agli originali.

Mi chiamo Marco Adelanti, ho 35 anni e vivo la mia vita tra due grandi passioni: la fotografia e la motocicletta. Viaggiare su due ruote mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi più attenti, pronti a cogliere l’attimo, la luce giusta, il dettaglio che racconta una storia. Ho iniziato a fotografare per documentare i miei itinerari, ma col tempo è diventata una vera vocazione, che mi ha portato ad approfondire la storia della fotografia e a studiarne i protagonisti, gli stili e le trasformazioni tecniche. Su storiadellafotografia.com porto una prospettiva dinamica, visiva e concreta: mi piace raccontare l’evoluzione della fotografia come se fosse un viaggio, fatto di tappe, incontri e visioni. Scrivo per chi ama l’immagine come mezzo di scoperta e libertà, proprio come un lungo viaggio su strada.