Il flash slow sync e la rear sync rappresentano due modalità avanzate di utilizzo del lampo che vanno ben oltre il semplice congelamento del soggetto in condizioni di scarsa luce. Queste tecniche nascono dall’esigenza di combinare la potenza di un lampo frontale con la capacità di registrare l’ambiente circostante attraverso un’esposizione prolungata. Nelle situazioni notturne o in interno a luce bassa, il flash tradizionale (sincronizzato con la prima tendina dell’otturatore) tende a illuminare solo il soggetto principale, lasciando uno sfondo scuro e piatto. Con lo slow sync, l’otturatore rimane aperto dopo lo scatto del lampo, catturando le scie luminose di insegne, lampioni e movimenti prima o dopo l’esplosione del flash. La rear sync (o second curtain sync) ritarda invece il lampo fino al momento in cui l’otturatore sta per chiudersi, tracciando prima il percorso delle luci in movimento e congelando poi il soggetto all’ultimo istante, ottenendo scie di luce più naturali e integrate al contesto.

Queste modalità di sincronia fanno parte dei sistemi TTL (Through‑The‑Lens) dei corpi macchina più evoluti, che comunicano in tempo reale con i flash compatibili. La fotocamera calcola in base ai valori di esposizione programmati (tempo di posa, apertura del diaframma, sensibilità ISO) e invia un impulso elettronico al lampeggiatore, decidendo se scattare il lampo all’apertura (first curtain) o alla chiusura (second curtain) dell’otturatore. Il lampo frontale (first curtain) è utile quando si desidera chiarire immediatamente il soggetto, ma genera scie luminose che partono dal punto dell’esplosione. Con la rear sync, il lampo conclusivo avviene dopo che il sensore ha già accumulato la luce ambiente, ottenendo scie luminose che si estendono naturalmente dietro al soggetto, come se fossero generate dal suo movimento.

Il concetto ha radici nel funzionamento degli otturatori meccanici a tendina delle fotocamere a pellicola: la prima tendina si apre, lasciando entrare la luce per tutta la durata del tempo di esposizione e, infine, la seconda tendina si chiude per terminare l’esposizione. Nei sistemi digitali, l’otturatore elettronico simula la stessa dinamica attraverso un’elettrovalvola interna e motori passo‑passo. L’evoluzione delle fotocamere TTL ha consentito di gestire il timing con grande precisione, integrando microcontrollori e oscillatori al quarzo che comunicano bidirezionalmente con il flash, minimizzando il jitter e garantendo una sincronizzazione al microsecondo.

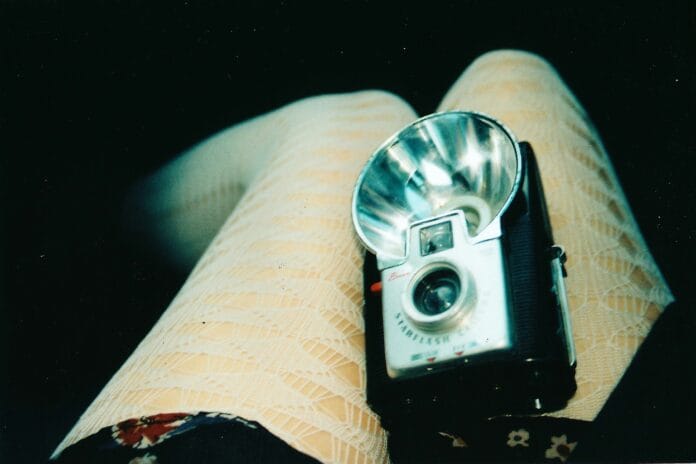

Sin dagli anni Ottanta, quando i flash portatili si sono evoluti da semplici lampeggi manuali a unità elettroniche TTL, il “ritardo” del lampo è diventato una caratteristica integrata. Oggi, molti modelli offrono non solo modalità first curtain e second curtain, ma anche slow rear sync, che combina entrambe le tecniche per scatti in cui il flash esplode due volte—una volta all’inizio e una volta alla fine—per effetti ancora più drammatici. Comprendere le basi storiche e meccaniche di queste opzioni è fondamentale per ogni tecnico della fotografia che voglia padroneggiare la resa creativa della luce mista.

Architettura dell’otturatore e timing della sincronizzazione

La riuscita di uno scatto in slow sync o rear sync dipende in larga parte dal tipo di otturatore montato sulla fotocamera e dalle sue caratteristiche dinamiche. Gli otturatori meccanici a tendina tipici delle reflex a pellicola e delle modernissime DSLR prevedono due fasi fondamentali: l’apertura della prima tendina, che inizia l’esposizione, e la chiusura della seconda tendina, che la conclude. Il flash frontale (first curtain) esplode immediatamente dopo l’apertura, mentre il flash posteriore (second curtain) esplode appena prima della chiusura.

Nelle fotocamere mirrorless con otturatore ibrido (meccanico + elettronico) o completamente elettronico, il sensore viene letto in modo progressivo o globale. Nel global shutter, tutti i pixel vengono esposti contemporaneamente, semplificando la sincronizzazione con il flash e consentendo tempi di sync molto veloci (fino a 1/500 s o più). Con il rolling shutter, invece, la lettura avviene riga per riga, introducendo potenziali distorsioni e limitando la sincronizzazione con il flash alle velocità più lente (tipicamente 1/200–1/250 s).

Quando si attiva lo slow sync, la fotocamera mantiene l’otturatore aperto per l’intero tempo di posa impostato (che può variare da una frazione di secondo a diversi secondi). Il flash frontale esplode all’inizio, scaricando il tubo Xenon per pochi millisecondi, e poi l’otturatore rimane aperto per registrare la luce ambiente. Se si imposta invece la modalità rear sync, il sistema TTL calcola il ritardo ottimale: l’apertura avviene normalmente, si registra la luce ambiente per quasi tutto il tempo di posa, e solo negli ultimi millisecondi prima della chiusura l’unità lampeggiatore riceve l’impulso per scaricare il lampo.

La fase critica riguarda il timing: un ritardo eccessivo può far partire il lampo con l’otturatore già parzialmente chiuso, generando un’ingombrante “scia” di ombra; un ritardo troppo breve non permette di cogliere a pieno le scie luminose. Le fotocamere di fascia professionale integrano nei propri microcontroller mappe timing basate su test in laboratorio, calibrando automaticamente il ritardo del rear sync in relazione al tempo di posa selezionato. In alternativa, è possibile eseguire flash bracketing di rear sync, testando più scatti con leggere variazioni di ritardo per individuare la resa ottimale.

Le unità flash moderne incorporano sensori di palpebra (photodiode) che tracciano l’emissione luminosa in tempo reale, consentendo di interrompere la scarica quando l’intensità raggiunge il valore TTL richiesto. In rear sync, questo feedback in tempo reale è fondamentale per ottimizzare la durata del lampo in presenza di variazioni di temperatura del tubo Xenon o di tensione residua nei condensatori. Il risultato è un lampo finale preciso, capace di congelare il soggetto con una resa cromatica fedele e un contrasto ben bilanciato.

Funzionamento dettagliato del Slow Sync

La sincronizzazione lenta, o slow sync, si caratterizza per il fatto che l’esplosione del flash avviene in apertura di otturatore, seguita da un lungo intervallo di esposizione alla luce ambiente. Questo metodo consente di combinare l’azione del lampo, che congela il soggetto principale con una breve durata di impulso, con le scie luminose generate dallo sfondo: insegne, fari di veicoli, fonti decorative e qualunque altra fonte in movimento.

Quando l’otturatore si apre, il lampo frontale esplode con la potenza richiesta dal circuito TTL o impostata manualmente. Subito dopo, l’otturatore rimane aperto per l’intera durata del tempo di posa, lasciando che il sensore o la pellicola registrino la luce disponibile. Un tempo di posa compreso tra 1/4 di secondo e 2 secondi è spesso utilizzato per paesaggi urbani notturni, in cui si desidera catturare architetture illuminate e scie di traffico. A differenza di un normale bulb, in slow sync l’esposizione al lampo e quella all’ambiente si concatenano automaticamente, senza dover tenere premuto il pulsante di scatto.

Il principale vantaggio del slow sync risiede nella possibilità di ottenere immagini dall’illuminazione mista, con una resa naturale dello sfondo; tuttavia, possono manifestarsi alcuni artefatti. Le scie luminose infatti partono dal punto esatto in cui si trova il soggetto al momento del lampo, apparendo come “fili di luce” che si irradiano dal centro di interesse. Questo effetto può risultare poco realistico, soprattutto se il movimento è percepito come divergente dal punto del lampo. Per compensare, si utilizzano spesso lampade di schiarita con gel colorati o flash multi unità che saturano l’intera scena di luce morbida, riducendo l’impatto puntiforme del lampo frontale.

Il bilanciamento del bianco diventa cruciale in slow sync, perché la luce del flash (solitamente 5500 K) viene miscelata con lampade ambientali di tonalità variabile (lampade a tungsteno a 3200 K, LED a 4000 K o neone a 6000 K). Molti fotografi impostano un bilanciamento manuale personalizzato o sfruttano il custom white balance con un flash di calibrazione prima di scattare, in modo da garantire una coesione cromatica. In alternativa, si può lavorare in RAW per correggere con precisione in post‐produzione, ma è sempre preferibile partire da una base bilanciata per preservare la dinamica tonale.

Durante la sessione, è consigliabile bloccare il compensazione dell’esposizione flash su valori negativi (–1 EV o –2 EV), dando priorità alla luce ambiente, e poi regolare diaframma e ISO di conseguenza. Un diaframma tra f/5.6 e f/8 assicura un buon equilibrio tra profondità di campo e quantità di luce, mentre l’ISO va mantenuto entro valori moderati (ISO 200–800) per contenere il rumore digitale. Utilizzare un treppiede o un supporto stabile è quasi sempre indispensabile per evitare micromosso durante i tempi di posa prolungati.

Funzionamento dettagliato del Rear Sync

La rear sync, nota anche come second curtain sync, sfrutta la stessa logica di miscelazione tra flash e luce ambientale, ma sposta il lampo conclusivo in corrispondenza della chiusura dell’otturatore. Questa modalità è particolarmente apprezzata per la resa più naturale delle scie luminose: poiché il soggetto viene congelato alla fine dell’esposizione, è come se la luce ambientale lo avvolgesse da dietro, tracciando un percorso continuo che termina nel punto del lampo.

Quando si seleziona rear sync, il microcontroller della fotocamera invia il segnale di trigger al flash con un ritardo calcolato sulla base del tempo di posa scelto. Per esempio, in una posa di 1 secondo, il flash frontale non esplode all’apertura, ma resta in stand‑by fino a pochi millisecondi prima della chiusura. Il sensore, nel frattempo, registra la luce ambiente integrata. L’esplosione finale del tubo Xenon congela il soggetto in quella specifica posizione, sigillando il tracciato delle luci e garantendo che le scie luminose appaiano dietro di lui, come se fossero generate dal suo movimento.

Questa tecnica elimina il problema delle scie divergenti dal soggetto, rendendo i tracciati più coerenti con la direzione reale del movimento. È particolarmente efficace nel caso di fotografia d’atleta in penombra o in mobilità, dove il soggetto si muove in un ambiente colmo di fonti luminose. La rear sync viene usata anche in ritratti ambientati con luci di festa o di città, ottenendo un alone di luci dietro la figura senza compromettere la nitidezza del volto.

I parametri di esposizione per la rear sync sono analoghi a quelli dello slow sync, ma con una gestione più accurata della potenza del flash. Poiché il lampo finale illumina il soggetto marginalmente prima della chiusura, è possibile utilizzare una potenza leggermente superiore (0 EV o +0.3 EV) per esaltare i dettagli. Tuttavia, è fondamentale non esagerare, perché un eccesso di luce a fine esposizione può generare sgradevoli “aloni” intorno al soggetto, soprattutto se è presente nebbia o particelle in sospensione.

Il bilanciamento colore richiede la stessa attenzione del slow sync, ma il redde‑white balance tende a risultare più omogeneo, perché la luce ambientale è già registrata quando il lampo viene emesso. In situazioni di luci mixate, alcuni fotografi optano per il dual‑mode, ossia impostano la modalità rear sync in manuale e utilizzano un gel sul flash per avvicinare la temperatura colore a quella delle lampade ambientali, ottenendo un risultato cromatico più uniforme direttamente in camera.

Varianti avanzate: High‑Speed Sync e multi‑flash in rear sync

Con lo sviluppo dei flash a High‑Speed Sync (HSS), è diventato possibile estendere la sincronizzazione a tempi di posa ben superiori alla velocità di sync nominale (1/200–1/250 s). L’HSS genera una serie rapidissima di impulsi durante lo scorrimento delle tendine, simulando un’illuminazione continua. In modalità rear sync HSS, il flash emette impulsi a intermittenza fino a pochi istanti prima della chiusura, consentendo di combinare la freeze action con tempi di posa rapidi e un’ampia apertura di diaframma, ideale per ritratti in controluce o per separare il soggetto dallo sfondo con un forte bokeh.

Il multi‑flash in rear sync prevede l’utilizzo di due o più unità: una flash principale svolge la pausa finale, mentre una secondaria (o più) esplode in apertura o durante l’esposizione per modellare i contrasti. Questo approccio ibrido offre un controllo creativo ancora maggiore, permettendo di scolpire il soggetto e di definire il contesto luminoso. La sincronizzazione tra unità avviene via radio o infrarosso, con protocolli dedicati (Nikon CLS, Canon RT, Sony ADI) in grado di gestire simultaneamente tempo di ritardo e potenze differenti.

Per ottenere un’allineamento perfetto, è utile eseguire un test di pre‑scatto: si imposta la rear sync con HSS e si scatta con più flash modulando la potenza del lampo principale e delle unità di fill. L’uso di color checker e di un light meter flash‑aware aiuta a bilanciare le intensità e a pre‑visualizzare il risultato, evitando sorprese in post‑produzione.

Mi chiamo Marco Adelanti, ho 35 anni e vivo la mia vita tra due grandi passioni: la fotografia e la motocicletta. Viaggiare su due ruote mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi più attenti, pronti a cogliere l’attimo, la luce giusta, il dettaglio che racconta una storia. Ho iniziato a fotografare per documentare i miei itinerari, ma col tempo è diventata una vera vocazione, che mi ha portato ad approfondire la storia della fotografia e a studiarne i protagonisti, gli stili e le trasformazioni tecniche. Su storiadellafotografia.com porto una prospettiva dinamica, visiva e concreta: mi piace raccontare l’evoluzione della fotografia come se fosse un viaggio, fatto di tappe, incontri e visioni. Scrivo per chi ama l’immagine come mezzo di scoperta e libertà, proprio come un lungo viaggio su strada.