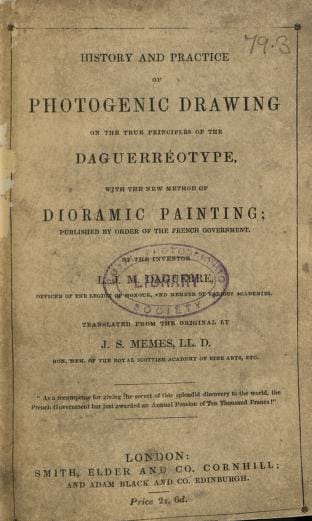

Quando nel 1839 vide la luce History and Practice of Photogenic Drawing on the True Principles of the Daguerreotype, il mondo della scienza e delle arti visive si trovava di fronte a una svolta epocale. L’invenzione della dagherrotipia da parte di Louis Jacques Mandé Daguerre aveva appena iniziato a diffondersi, accompagnata dall’entusiasmo di una società che intravedeva per la prima volta la possibilità di ottenere immagini “scritte con la luce”, senza l’intervento della mano umana. Il libro, tradotto in inglese da John Smythe Memes e pubblicato a Londra da Smith, Elder and Company nello stesso anno della presentazione ufficiale del procedimento, è dunque un documento che unisce l’urgenza della divulgazione con la consapevolezza di star fissando sulla carta una scoperta destinata a cambiare la percezione stessa della realtà.

La natura dell’opera è duplice: da un lato si presenta come un manuale tecnico, scritto con precisione quasi artigianale, che spiega come predisporre le lastre metalliche, come sensibilizzarle alla luce, come esporle e infine come sviluppare e fissare l’immagine. Dall’altro lato, però, si tratta anche di un testo che testimonia lo spirito di un’epoca e la nascita di una nuova visione del mondo. Non è un trattato di estetica, non ha l’intento di riflettere filosoficamente sul senso della fotografia, ma proprio questa sua asciuttezza tecnica rende il libro straordinario: la lettura ci restituisce l’atmosfera di un laboratorio ottocentesco, con il profumo pungente delle sostanze chimiche, la luce tremolante delle candele, la pazienza nel lucidare una lastra o nel calcolare il tempo d’esposizione.

Daguerre, nella sua esposizione, parte dai principi fondamentali. Spiega come la luce non sia solo un mezzo di illuminazione ma una forza in grado di modificare la materia, rendendo alcuni composti insolubili e quindi idonei a registrare immagini permanenti. È questa l’idea rivoluzionaria che porta con sé la dagherrotipia: la fotografia non è una copia meccanica, ma il frutto di una reazione chimica precisa e controllata. Le lastre, composte da rame ricoperto d’argento, venivano sottoposte ai vapori di iodio per formare ioduro d’argento, sostanza sensibile alla luce. A quel punto bastava collocarle in una camera oscura e, dopo un’esposizione che poteva richiedere diversi minuti, l’immagine iniziava a delinearsi. Il libro descrive con una cura quasi maniacale la pulizia delle superfici, l’uso di lampade a stoppino, la protezione dalle infiltrazioni di luce, fino al delicato passaggio dello sviluppo, che avveniva grazie ai vapori di mercurio, e al fissaggio, che impediva all’immagine di cancellarsi con il tempo.

Il linguaggio scelto da Daguerre e dal suo traduttore inglese non è eccessivamente erudito, ma mantiene un tono rigoroso, come se l’obiettivo fosse quello di rivolgersi tanto agli scienziati quanto agli artisti o agli artigiani che avrebbero potuto replicare il procedimento. È un inglese ottocentesco, leggermente ridondante, ma sempre limpido, e questo contribuisce a rendere l’opera accessibile anche ai non specialisti dell’epoca. Un elemento che colpisce è il continuo equilibrio tra teoria e pratica: Daguerre non si limita a enunciare i principi chimici, ma accompagna il lettore passo dopo passo, quasi guidandolo nel suo laboratorio. Le incisioni incluse nel volume aiutano a comprendere visivamente gli strumenti e i procedimenti, trasformando la lettura in una sorta di esperienza quasi tattile.

Dal punto di vista storico, il libro rappresenta una pietra miliare. È la voce diretta dell’inventore che illustra al mondo la sua scoperta. Nel 1839 il governo francese aveva deciso di acquisire e rendere pubblica la dagherrotipia, trasformandola in un dono all’umanità, senza brevetti che ne limitassero l’uso. In Inghilterra, invece, William Henry Fox Talbot stava elaborando i suoi calotipi, che avrebbero introdotto il principio del negativo e della riproducibilità multipla. Il volume di Daguerre si colloca dunque in quel crocevia in cui la fotografia nasce come tecnologia rivoluzionaria, prima ancora che come linguaggio artistico, e mostra l’ambizione di diffondere con rapidità ed entusiasmo i segreti del nuovo procedimento. È un testo che non mira a proteggere un’invenzione ma a divulgarla, affinché diventi patrimonio comune.

L’impatto del libro va oltre la sfera tecnica. Leggendolo oggi si percepisce la tensione di un’epoca affascinata dal progresso scientifico e al tempo stesso animata dal desiderio di bellezza. Ogni passaggio operativo, dalla pulizia della lastra al fissaggio dell’immagine, racconta l’intreccio tra precisione chimica e aspirazione estetica. Non si tratta solo di far apparire un’immagine, ma di farlo con nitidezza, con stabilità, con eleganza. L’opera trasmette una concezione quasi rituale della fotografia: un processo che richiede pazienza, rispetto delle regole e, in fondo, un certo grado di reverenza verso la forza misteriosa della luce.

Valore critico, ricezione e attualità

Se il primo impatto del libro è quello di un manuale tecnico, col passare delle pagine emerge la sua importanza culturale più profonda. Non ci si trova di fronte a un semplice prontuario chimico, ma a un documento che segna la nascita della fotografia come pratica riconosciuta e condivisa. La ricezione dell’opera fu immediata: il pubblico britannico, già incuriosito dalle notizie provenienti da Parigi, ebbe così accesso a una spiegazione diretta e autorizzata, capace di trasformare la curiosità in applicazione concreta. Questo spiega perché il volume venne pubblicato rapidamente a Londra e accolto con entusiasmo dalle comunità scientifiche e artistiche.

Un aspetto affascinante, leggendo oggi il testo, è la sua capacità di restituire la materialità della fotografia agli albori. Abituati come siamo a dispositivi digitali che producono immagini istantanee e immateriali, la descrizione delle operazioni richieste dalla dagherrotipia ci riporta a un mondo fatto di gesti minuziosi e di sostanze tangibili. L’autore insiste sulla necessità di maneggiare con cura le lastre, di evitare contaminazioni, di regolare con precisione i tempi di esposizione. Si comprende come ogni immagine fosse frutto di un equilibrio delicato, di un sapere che univa chimica, ottica e manualità. Questo rende l’opera preziosa non solo come fonte storica, ma anche come stimolo per chi oggi si dedica alla rievocazione delle tecniche antiche, ricreando dagherrotipi in laboratori artistici o museali.

La differenza rispetto al calotipo di Talbot è un altro elemento che si coglie in filigrana. La dagherrotipia, così come emerge dal libro, garantiva immagini di nitidezza straordinaria, ma ogni lastra era un originale unico, irripetibile. Talbot, invece, introdusse la possibilità della riproduzione attraverso il negativo su carta. Questo spiega perché, pur avendo conosciuto un successo iniziale enorme, la dagherrotipia sarebbe stata progressivamente soppiantata dalle tecniche derivate dal calotipo. Tuttavia, nel 1839, l’effetto di quelle prime immagini su lastra era dirompente: nessun disegno, nessuna incisione, nessun dipinto poteva restituire i dettagli con quella fedeltà. Leggere Daguerre mentre spiega come ottenere quell’effetto significa partecipare al momento esatto in cui la società scopre di poter fissare il volto di una persona o il profilo di un edificio con una precisione mai vista prima.

Il valore attuale dell’opera si misura anche sul piano interdisciplinare. Per lo storico della fotografia rappresenta una fonte primaria imprescindibile, che consente di entrare nel laboratorio di Daguerre e osservare il procedimento con gli occhi dell’epoca. Per il conservatore e il restauratore di fotografie antiche, le descrizioni tecniche offrono indicazioni utili a comprendere la natura dei materiali e i processi di degrado. Per l’artista contemporaneo interessato alle tecniche storiche, il libro è un manuale pratico che permette di sperimentare direttamente le operazioni originali. Persino per il filosofo o il teorico dell’immagine, il volume ha un fascino particolare: la fotografia nasce come processo chimico, non come linguaggio artistico, eppure già in queste pagine si avverte la tensione verso un uso estetico e documentario dell’immagine.

Non mancano, naturalmente, i limiti. Oggi il libro è anacronistico sul piano tecnico: i procedimenti descritti sono complessi, pericolosi e poco compatibili con le esigenze contemporanee. L’uso dei vapori di mercurio, ad esempio, rappresenta un rischio che oggi non potremmo accettare se non in condizioni controllate. Inoltre, il testo non affronta gli aspetti teorici che oggi ci sembrerebbero fondamentali: non vi sono riflessioni sull’impatto sociale della fotografia, sul suo rapporto con la memoria, sulla sua funzione estetica. Ma non è questo il compito che l’autore si era dato. Daguerre voleva consegnare al pubblico un procedimento pratico, e in questo senso il libro mantiene intatta la sua efficacia. L’assenza di speculazioni non è una mancanza, ma una scelta coerente con lo scopo.

Oggi la lettura di History and Practice of Photogenic Drawing ha il fascino di una cronaca in presa diretta. È come aprire una finestra sul 1839 e assistere al momento in cui un uomo, con strumenti semplici e sostanze chimiche, riesce a fissare l’immagine del mondo su una lastra metallica. L’opera ci ricorda che ogni innovazione nasce da un intreccio di conoscenze, di tentativi, di errori e di successi, e che la fotografia, prima di diventare un linguaggio universale, è stata un procedimento fragile e laborioso. La prosa di Daguerre, con la sua chiarezza e la sua concretezza, ci restituisce quel senso di meraviglia che ancora oggi possiamo provare davanti ai primi dagherrotipi conservati nei musei.

In definitiva, questa non è soltanto una guida pratica di quasi due secoli fa, ma una testimonianza viva della nascita di un’arte e di una scienza insieme. Daguerre ci conduce passo dopo passo in un viaggio che parte dalla chimica e arriva alla bellezza, dal laboratorio alla società, dalla materia alla memoria. Leggere oggi questo libro significa non solo conoscere il funzionamento di una tecnica ormai superata, ma anche rivivere il momento in cui l’uomo ha imparato a scrivere con la luce.

per chi fosse interessato, il libro è liberamente consultabile qui.

Sono Marco, ricercatore e collaboratore nel campo della storia della fotografia, con una formazione che unisce analisi tecnica e approccio storico-scientifico. Dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria e aver seguito percorsi specialistici in storia della tecnologia, ho maturato un’esperienza decennale nell’analisi critica dei processi produttivi e delle innovazioni che hanno plasmato il mondo della fotografia. La mia passione nasce dal desiderio di svelare i retroscena tecnici degli strumenti fotografici, esaminandone il funzionamento e l’evoluzione nel tempo. Ritengo che la fotografia sia molto più di un’arte visiva: essa è il risultato di un complesso intreccio tra innovazione tecnologica, scienza dei materiali e ingegneria di precisione.

Il mio percorso professionale mi ha portato a collaborare con istituzioni accademiche e centri di ricerca, partecipando a progetti che hanno approfondito l’impatto delle tecnologie fotografiche sullo sviluppo della comunicazione visiva. Mi dedico con rigore all’analisi dei dettagli costruttivi delle macchine fotografiche, studiando sia le innovazioni che le soluzioni pragmatiche adottate nel corso dei decenni. Attraverso conferenze, pubblicazioni e workshop, condivido le mie ricerche e il mio entusiasmo per un settore che si evolve continuamente, alimentato da una costante ricerca della precisione ottica e dell’affidabilità meccanica.