Nel V secolo a.C. il filosofo cinese Mo-Ti (Mozi) descrisse per la prima volta, in un’opera a oggi perduta ma tramandata da commentatori successivi, il principio della camera oscura: un foro stenopeico praticato in una scatola scura consentiva ai raggi di luce riflessa da un oggetto di formare sul lato opposto un’immagine capovolta ma fedele. Mo-Ti osò un confronto tra l’azione della luce e il processo creativo dell’artista, intuendo che quella proiezione poteva essere tracciata a mano. Questa riflessione, sebbene inserita in un contesto morale e utilitaristico tipico del Mohismo, rappresentò un embrione di ciò che sarebbe diventata la fotografia: non un’illusione, ma la cattura diretta della realtà tramite la luce.

Qualche secolo dopo, in Grecia, Aristotele osservò durante un’eclissi solare che la luce filtrata tra le foglie di un albero proiettava sul terreno una mezzaluna incisa da tanti piccoli fori naturali. Nel suo Problemata Physica egli annotò come gli interstizi formassero migliaia di “serie di fori stenopeici” capaci di descrivere con precisione la forma del disco solare. L’osservazione aristotelica confermò in Occidente ciò che Mo-Ti aveva già enunciato in Oriente, gettando le basi per una consapevolezza condivisa della proiezione ottica. Il modello aristotelico non era matematizzato, ma poneva grande attenzione alla relazione tra apertura, quantità di luce e nitidezza dell’immagine, la stessa relazione che avrebbe dominato i secoli successivi.

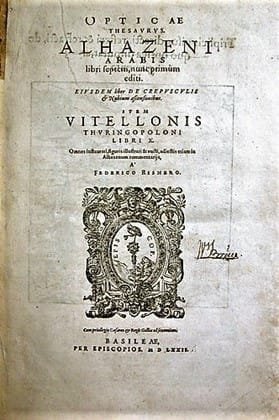

Alhazen e la codifica dell’ottica medievale

All’inizio del X secolo l’astronomo e fisico arabo Abū ʿAlī al-Ḥasan ibn al-Haytham, noto come Alhazen, compì un salto epistemologico, trasformando la camera oscura da curiosità empirica a strumento di indagine scientifica. Nel suo monumentale trattato Kitāb al-Manāẓir spiegò che la qualità dell’immagine proiettata dipendeva in modo non lineare dal diametro del foro: un’apertura troppo ampia provocava una perdita di risoluzione per diffrazione, mentre un foro troppo piccolo riduceva la luminosità in modo eccessivo. Attraverso esperimenti meticolosi, Alhazen misurò l’effetto della distanza tra il foro e la superficie di proiezione, descrivendo chiaramente il fenomeno del ribaltamento dell’immagine e anticipando il concetto di profondità di campo.

Alhazen illustrò inoltre la distinzione tra luce diretta e luce riflessa, chiarendo che gli oggetti diventano visibili perché riflettono raggi che, incontrando superfici differenti, cambiano direzione secondo le leggi della riflessione. Egli indicò la necessità di rivestire l’interno della camera oscura con materiali opachi per evitare riflessi parassiti, un accorgimento che sarebbe stato incorporato nelle versioni artigianali della camera oscura nel Rinascimento. Il rigore sperimentale di Alhazen fondò un corpus di conoscenze che si diffuse in Occidente tramite traduzioni latine nel XII e XIII secolo, fornendo agli studiosi europei le chiavi per comprendere la natura della luce.

Roger Bacon, Euclide e la diffusione in Europa

Nel XIII secolo Roger Bacon, filosofo e scienziato inglese, riprese gli studi di Alhazen, insistendo sull’importanza dell’osservazione empirica e dell’esperimento controllato. Bacon descrisse l’uso pratico della camera oscura per proiettare il sole durante un’eclissi e per studiare le immagini di fuochi e corpi luminosi, sottolineando la necessità di misurare angoli e distanze per predire il comportamento dei raggi. Benché il suo approccio fosse intriso di riferimenti teologici, egli contribuì a diffondere l’idea che la scienza dell’ottica potesse essere maneggiata e modellata tramite strumenti artigianali.

Contemporaneamente, la traduzione delle opere di Euclide sull’ottica introdusse in Europa un formalismo geometrico: Euclide postulò che la luce viaggiasse in linee rette e che gli angoli di incidenza e riflessione fossero equivalenti. Sebbene Euclide non abbia mai descritto concretamente la camera oscura, la sua teoria fornì una base matematica per calcolare traiettorie e angolazioni necessarie a realizzare fori stenopeici con precisione. L’unione tra la prassi sperimentale di Bacon e la geometria euclidea permise ai costruttori di congegni ottici di avvalersi sia del metodo empirico sia di calcoli rigorosi, gettando le basi per le prime camere oscure portatili utilizzate da artisti rinascimentali come Girolamo Cardano e Leonardo da Vinci.

Alchimisti medievali e prime scoperte fotosensibili

Parallelamente agli studi ottici, gli alchimisti medievali, mossi dalla ricerca di materia prima e elisir di lunga vita, sperimentarono metalli e sali con procedimenti termici e idrolitici. Fu proprio nel corso di queste ricerche che, riscaldando cloruro di sodio (sale comune), notarono la formazione di cloro gassoso. Alcuni saggi notarono poi che, se a quel cloro veniva esposto un pezzetto di argento metallico, si formava spontaneamente cloruro d’argento, un composto bianco al buio che scuriva rapidamente alla luce solare. Non esistevano ancora protocolli fotografici, ma quell’osservazione fu la prima testimonianza di un materiale fotosensibile, in grado di trasformare la luce in un cambiamento chimico visibile.

Le cronache dei laboratori arabi e poi europei raccontano di provette esposte ai raggi del sole, con risultati variabili a seconda del tempo di esposizione e della purezza dei reagenti. Le variazioni di colore da bianco a grigio e infine a nero anticiparono il meccanismo di formazione dell’immagine fotografica: la luce agisce su sali d’argento, rompendo legami chimici e lasciando un deposito metallico insolubile. Solo molti secoli dopo quei risultati empirici sarebbero stati incasellati in protocolli di sviluppo e fissaggio, ma il concetto di reazione fotosensibile era ormai entrato nel patrimonio delle conoscenze alchemiche.

Durante il Medioevo la camera oscura rimase uno strumento di nicchia, usato da studiosi, astrologi e occasionalmente da artisti per studiare prospettiva e anatomia. Le versioni più evolute prevedevano cassetti di legno con foro stenopeico intercambiabile e piani inclinabili per regolare la proiezione. Nelle botteghe veneziane e fiorentine si iniziò a vendere modelli portatili con piccoli specchi integrati, consentendo di osservare l’immagine senza chinarsi all’interno del contenitore.

L’eredità dell’ottica medievale, fatta di esperimento, osservazione diretta e sperimentazione chimica, creò un humus culturale fertile per le scoperte del XVIII e XIX secolo. Quando, tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, si affacciarono gli esperimenti di Wedgwood, di Niépce e di Daguerre, la scienza ottica e i materiali fotosensibili avevano già un retaggio millenario. Le leggi di riflessione e rifrazione codificate da Euclide, l’approccio sperimentale di Alhazen e Bacon, e le prime scoperte di reattivi sensibilizzati alla luce produssero una sinergia tecnica che permise a quei pionieri di superare i limiti delle singole discipline.

Articolo aggiornato Luglio 2025

Mi chiamo Donatella Colantuono, ho 29 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, nata tra le aule universitarie e cresciuta attraverso studi accademici in Storia dell’arte e Beni culturali. Dopo una laurea magistrale con tesi incentrata sulla fotografia del secondo Novecento, ho deciso di dedicare il mio percorso di ricerca all’analisi critica delle immagini, al linguaggio fotografico e al ruolo che la fotografia ha avuto – e continua ad avere – nella costruzione della memoria collettiva. Su storiadellafotografia.com mi occupo in particolare di approfondimenti teorici, biografie di autori e lettura iconografica, con l’obiettivo di offrire una chiave di lettura colta e consapevole del medium fotografico.