La fotografia ha attraversato più di un secolo di trasformazioni tecnologiche, culturali e sociali, diventando strumento imprescindibile per documentare, interpretare e comunicare la realtà. Dalle prime sperimentazioni con lastre di vetro e collodio umido agli scatti digitali contemporanei, alcune immagini hanno superato la funzione puramente visiva, assumendo il ruolo di simboli capaci di definire epoche, movimenti sociali, scoperte scientifiche e fenomeni culturali.

Questo articolo si propone di analizzare 100 fotografie che hanno cambiato la storia, esplorando la loro genesi, la tecnica impiegata, le condizioni di ripresa e il contesto storico in cui sono state realizzate. Le fotografie selezionate spaziano dal fotogiornalismo alla fotografia artistica, dalla documentazione scientifica alla moda, dalle immagini di protesta politica alle icone della cultura pop, offrendo una panoramica completa del ruolo della fotografia come testimone e interprete della storia.

Ogni immagine viene presentata non solo come oggetto visivo, ma come documento tecnico, narrativo e culturale. La scelta della pellicola, dell’obiettivo, del tempo di esposizione, della luce e della composizione contribuisce a creare fotografie capaci di comunicare emozione, informazione e significato. Attraverso questa analisi, l’articolo intende rendere evidenti le connessioni tra tecnica fotografica, contesto storico e impatto sociale, mostrando come alcune immagini siano diventate icone universali della memoria collettiva.

Le origini della fotografia: 1826–1890

La storia della fotografia nasce come intreccio tra scienza, tecnica e sperimentazione artistica. Il primo scatto conosciuto della storia, “Point de vue du Gras” di Joseph Nicéphore Niépce (1826), rappresenta una pietra miliare: immortalata dalla finestra della sua abitazione a Le Gras, questa immagine richiese un’esposizione di circa otto ore su una lastra di stagno ricoperta di bitume di Giudea, un materiale fotosensibile che induriva in proporzione all’esposizione alla luce. La tecnica di Niépce dimostrava per la prima volta che era possibile catturare la realtà con la luce in modo permanente, trasformando la camera oscura in strumento operativo e non solo teorico.

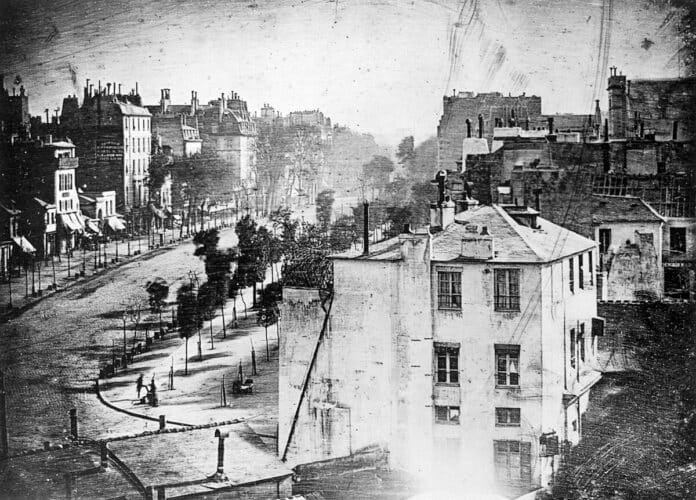

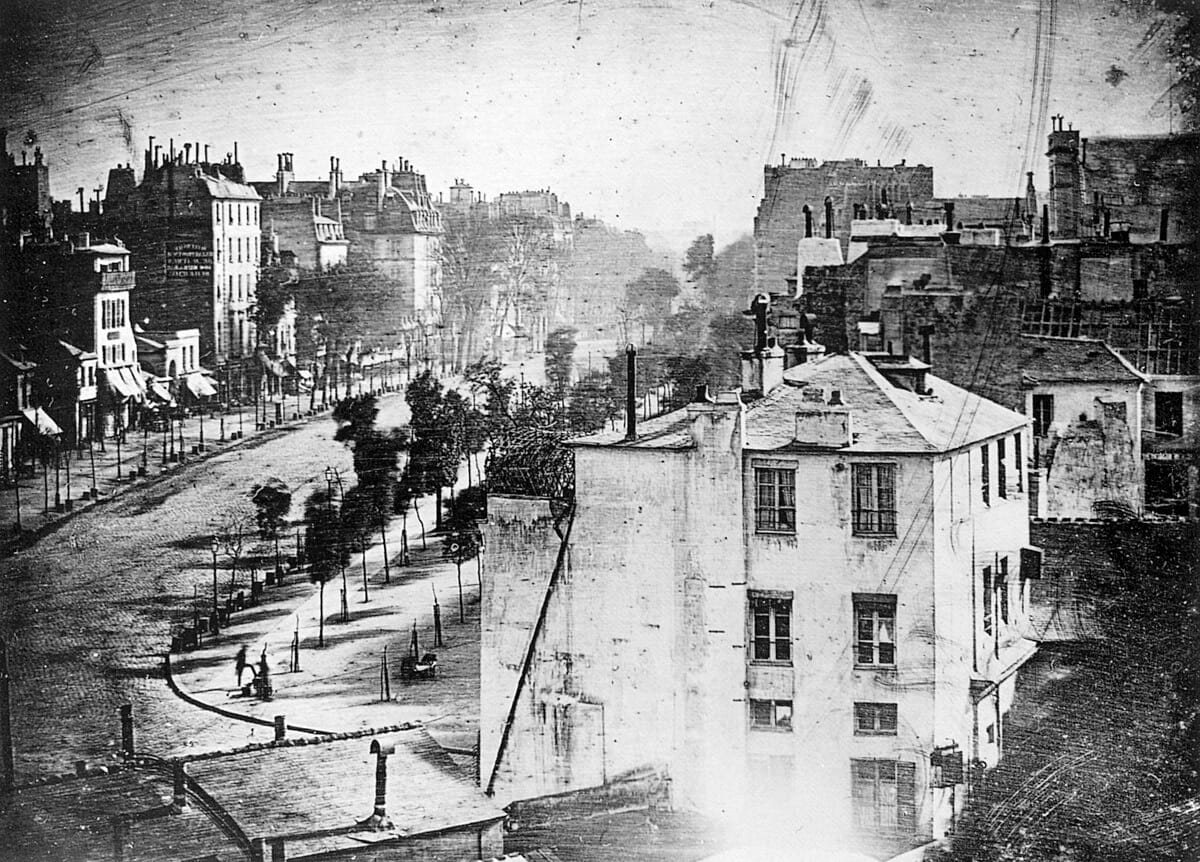

L’anno successivo, Louis Daguerre perfezionò il metodo dando vita al dagherrotipo. Questa tecnica, brevettata in Francia nel 1839, utilizzava lastre di rame argentato sensibilizzate ai vapori di iodio. L’immagine risultante era un positivo unico, caratterizzato da un livello di nitidezza senza precedenti. Lo sviluppo avveniva tramite vapori di mercurio, mentre la fissazione avveniva con soluzioni saline o tiosolfato di sodio, creando una superficie brillante e profondamente dettagliata. Daguerre, con le sue innovazioni, trasformò la fotografia in un fenomeno di massa, aprendo agli studi professionali e agli appassionati la possibilità di catturare il mondo esterno con precisione e realismo.

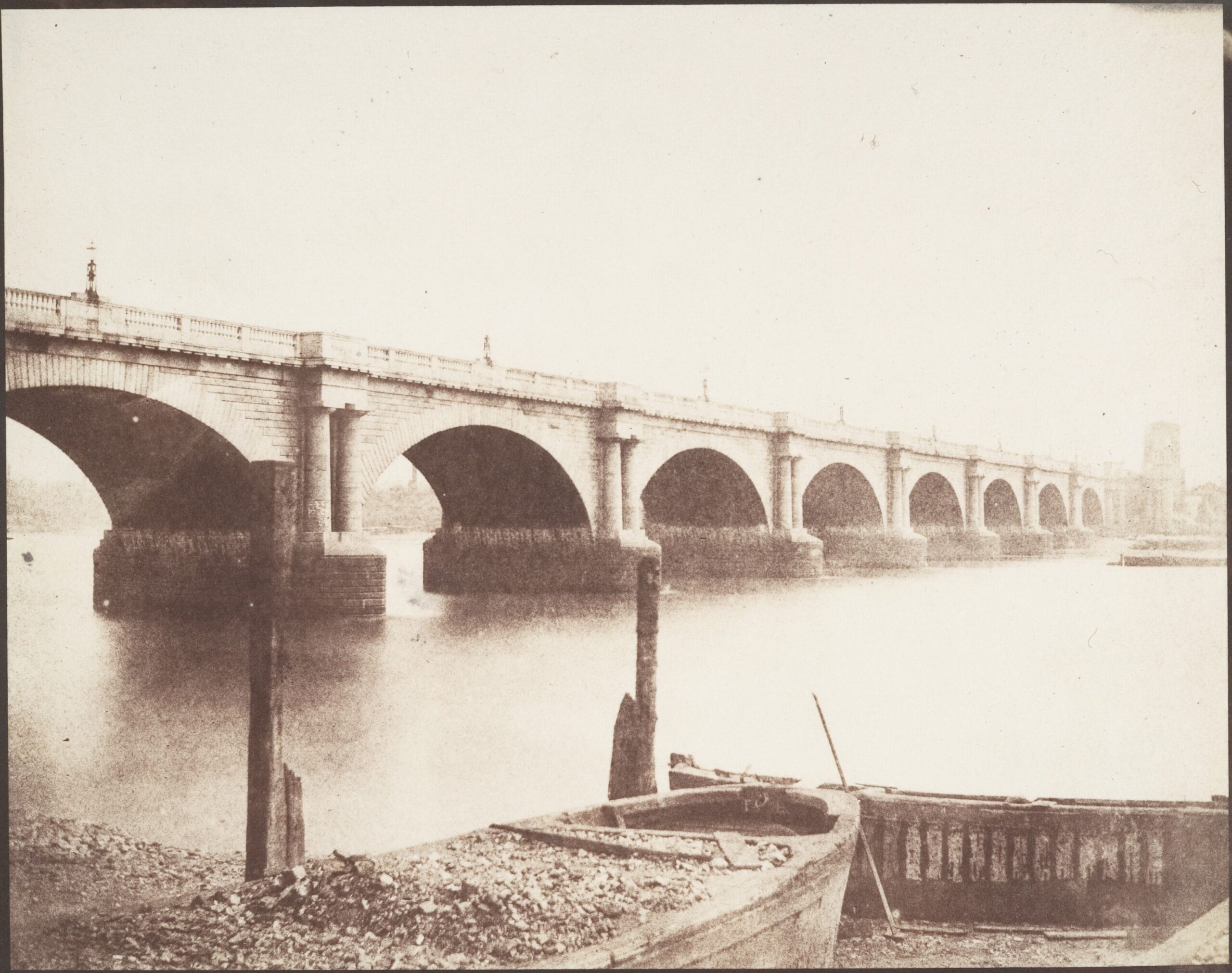

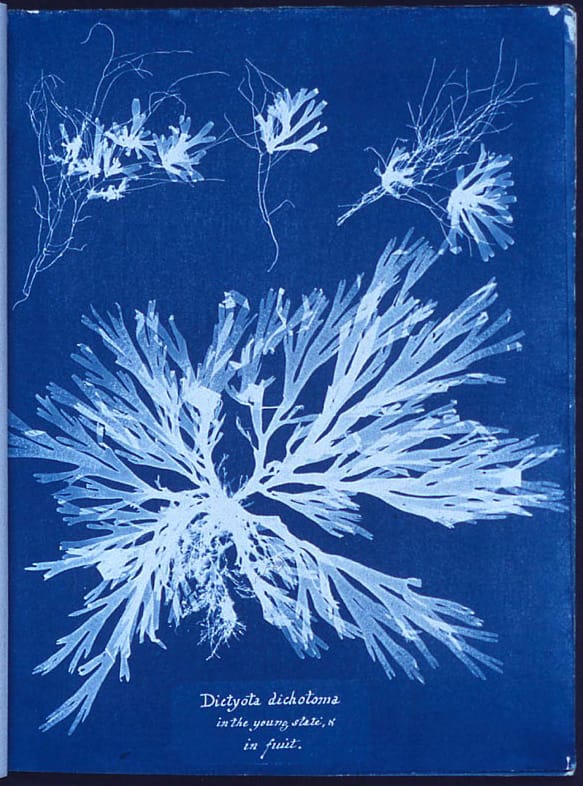

In parallelo, William Henry Fox Talbot in Inghilterra sviluppava il calotipo. A differenza del dagherrotipo, il calotipo produceva un negativo su carta fotosensibile da cui era possibile ottenere più stampe positive. La tecnica si basava sull’utilizzo di sali d’argento, offrendo una maggiore flessibilità rispetto alla singola immagine metallica di Daguerre. Il calotipo introdusse il concetto fondamentale di riproducibilità dell’immagine fotografica, ponendo le basi per la fotografia industriale e commerciale. Talbot stesso creò capolavori come “The Open Door” e “Lattuga romana” di Anna Atkins, sperimentando sia soggetti architettonici sia naturalistici con precisione compositiva.

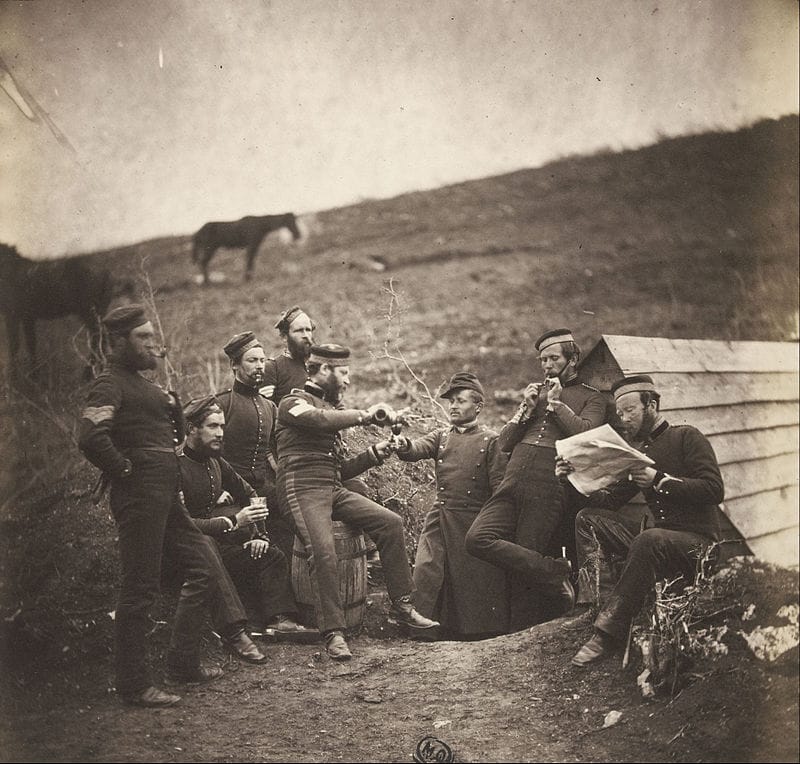

Tra il 1850 e il 1870 si assistette all’introduzione del collodio umido, ideato da Frederick Scott Archer. Questa innovazione combinava la nitidezza del dagherrotipo con la capacità di ottenere negativi riproducibili, consentendo scatti più rapidi e dettagliati. Il collodio umido richiedeva che la lastra venisse sensibilizzata e sviluppata mentre era ancora umida, spesso utilizzando laboratori portatili per operare direttamente sul campo. Fotografi come Roger Fenton sfruttarono questa tecnica per documentare la Guerra di Crimea (1855), producendo immagini nitide dei campi di battaglia e delle fortificazioni. L’uso del collodio permise anche di ridurre significativamente i tempi di esposizione, aprendo la strada alla fotografia giornalistica e al reportage.

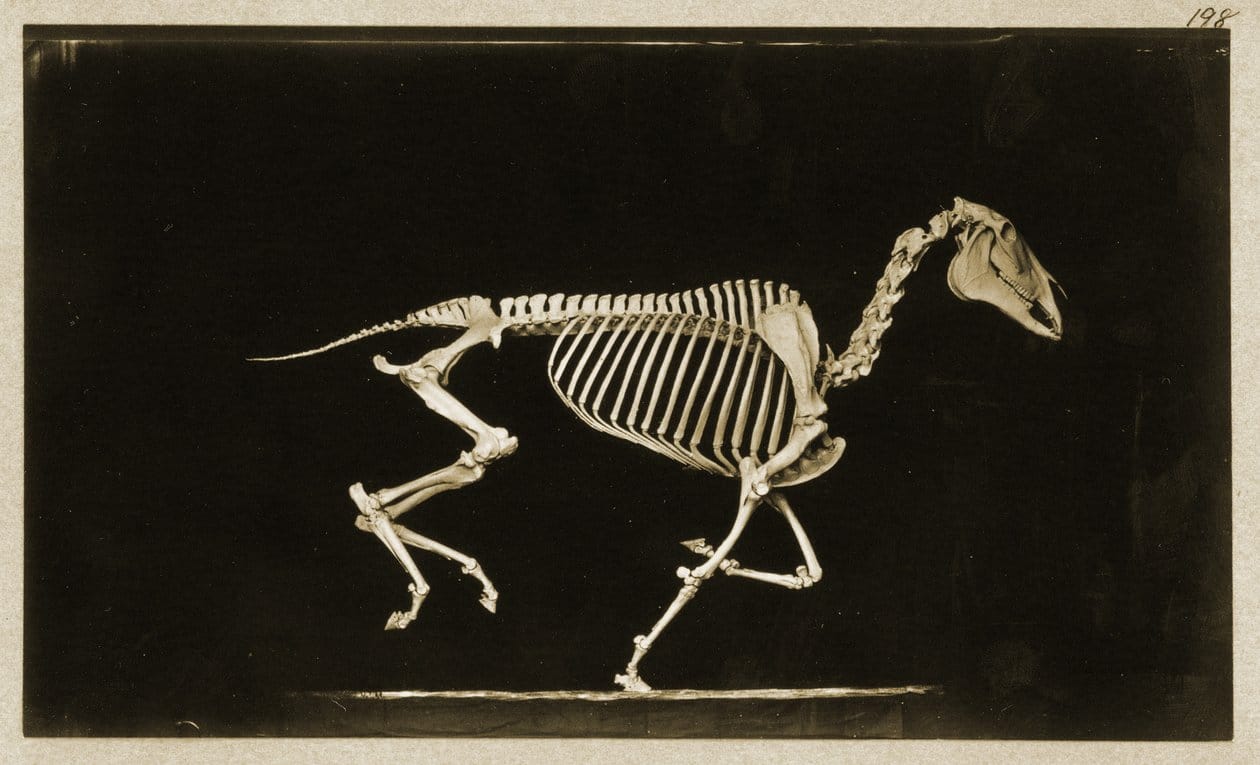

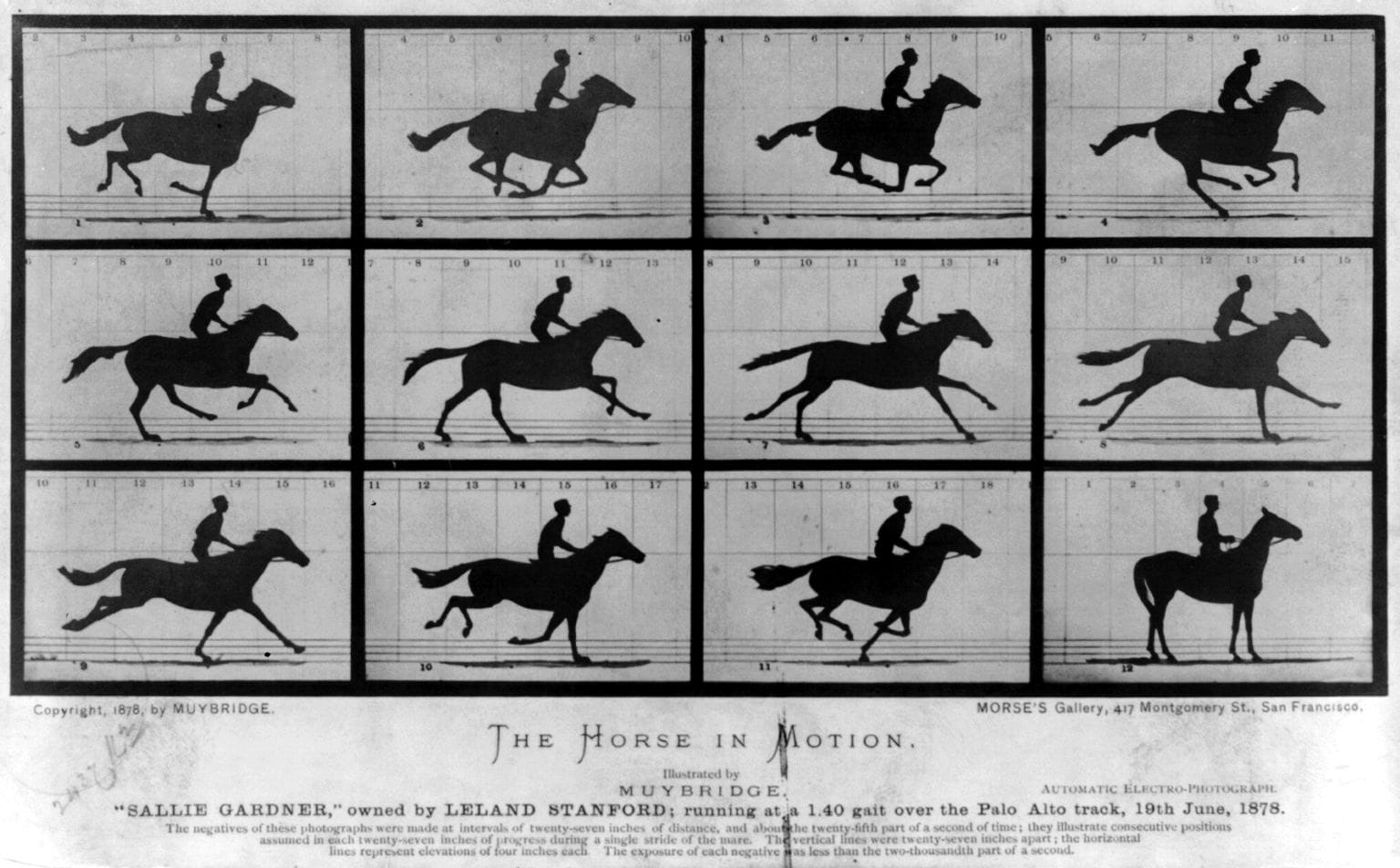

Parallelamente, gli esperimenti di Eadweard Muybridge negli anni 1870 rivoluzionarono la rappresentazione del movimento. Con le sue serie fotografiche di cavalli al galoppo (“Galloping Horse”, 1878) utilizzò lastre multiple e otturatori sequenziali per catturare il movimento in fotogrammi distinti, anticipando concetti che sarebbero poi stati fondamentali per il cinema. Muybridge combinò scienza, tecnica fotografica e studio anatomico, mostrando come la fotografia potesse diventare strumento di analisi oltre che di rappresentazione estetica.

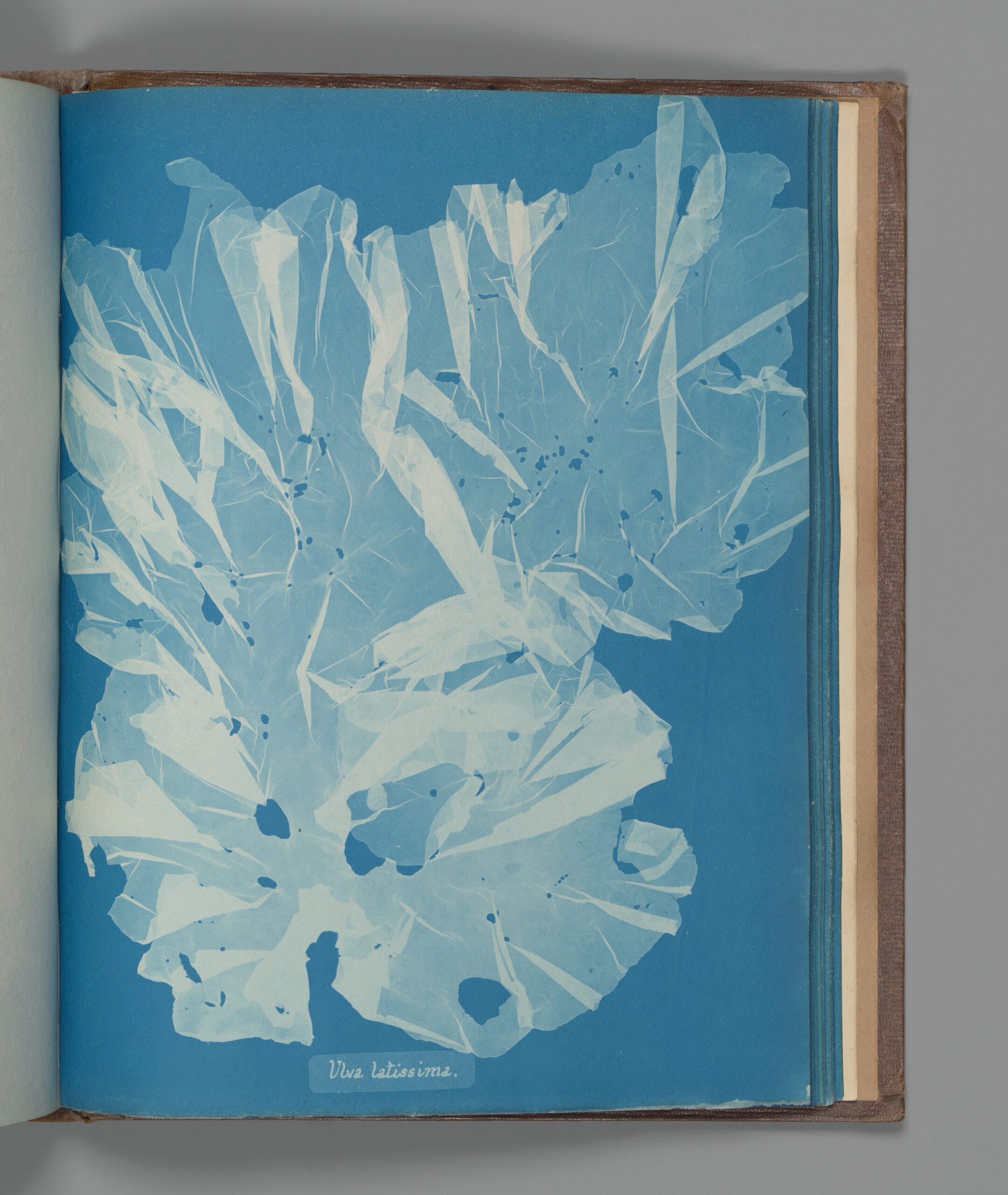

Anche la fotografia scientifica ebbe i suoi inizi: John William Draper, nel 1840, riuscì a fotografare la superficie lunare, mentre la botanica trovava un alleato in Anna Atkins, che realizzò il primo libro illustrato interamente con cyanotype, catturando dettagli di piante e alghe con incredibile precisione. Queste applicazioni dimostrarono come la fotografia potesse diventare linguaggio universale per scienza, arte e documentazione, anticipando un ruolo fondamentale nel secolo successivo.

In questo periodo, i fotografi non si limitavano più a ritrarre nobili o paesaggi urbani: le immagini erano strumenti di documentazione storica, scientifica e sociale. Dagherre, Talbot, Niépce e Muybridge aprirono un ventaglio di possibilità che trasformò la fotografia da curiosità tecnica a mezzo di comunicazione visiva globale, con un impatto che si sarebbe esteso fino ai giorni nostri.

Elenco delle principali fotografie di questo periodo storico

- Point de vue du Gras – Joseph Nicéphore Niépce, 1826

- Boulevard du Temple – Louis Daguerre, 1838

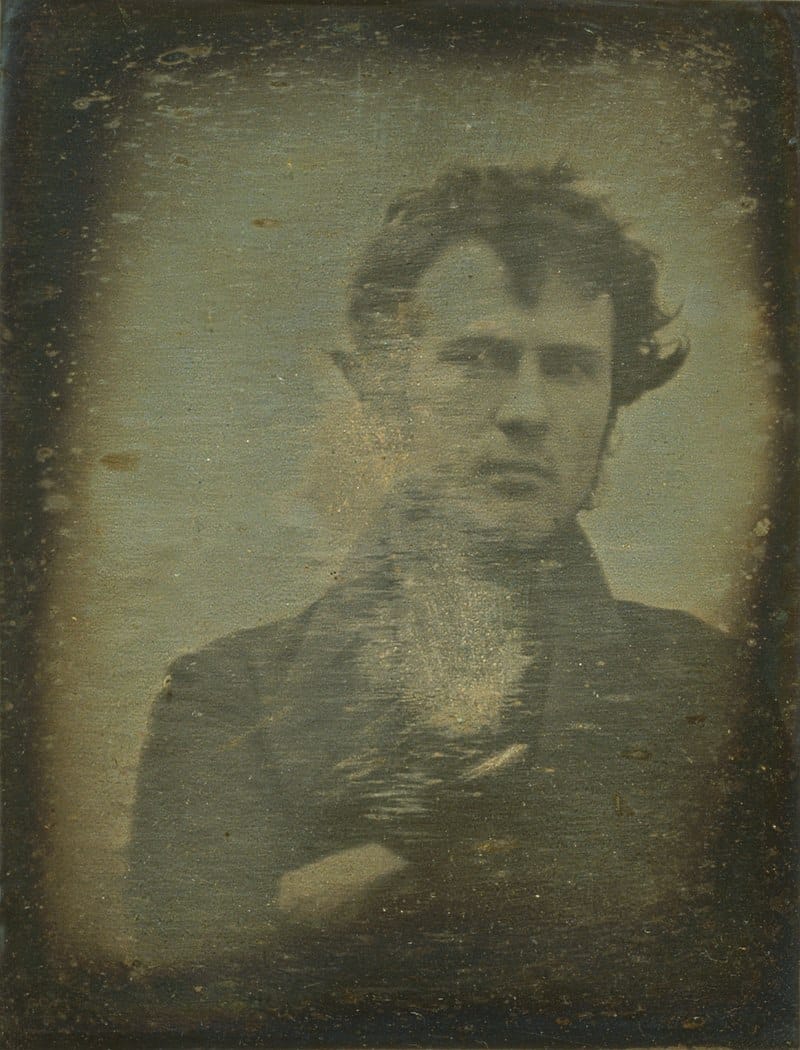

- Autoritratto – Robert Cornelius, 1839

- Veduta del Ponte di Westminster – William Henry Fox Talbot, 1845

- La Lattuga romana – Anna Atkins, 1843 (cyanotype)

- The Open Door – William Henry Fox Talbot, 1844

- Ippopotamo allo zoo di Londra – Roger Fenton, 1852

- Crimean War Scenes – Roger Fenton, 1855

- Ragazzo con scheletro di cavallo – Eadweard Muybridge, 1878

- Galloping Horse – Eadweard Muybridge, 1878

- Portrait of Sarah Bernhardt – Félix Nadar, 1865

- Moon Surface – John William Draper, 1840

- View of the Cloisters of Lacock Abbey – William Henry Fox Talbot, 1835

- Cyanotype of Algae – Anna Atkins, 1843

- The Great Chartist Meeting at Kennington Common – William Edward Kilburn, 1848

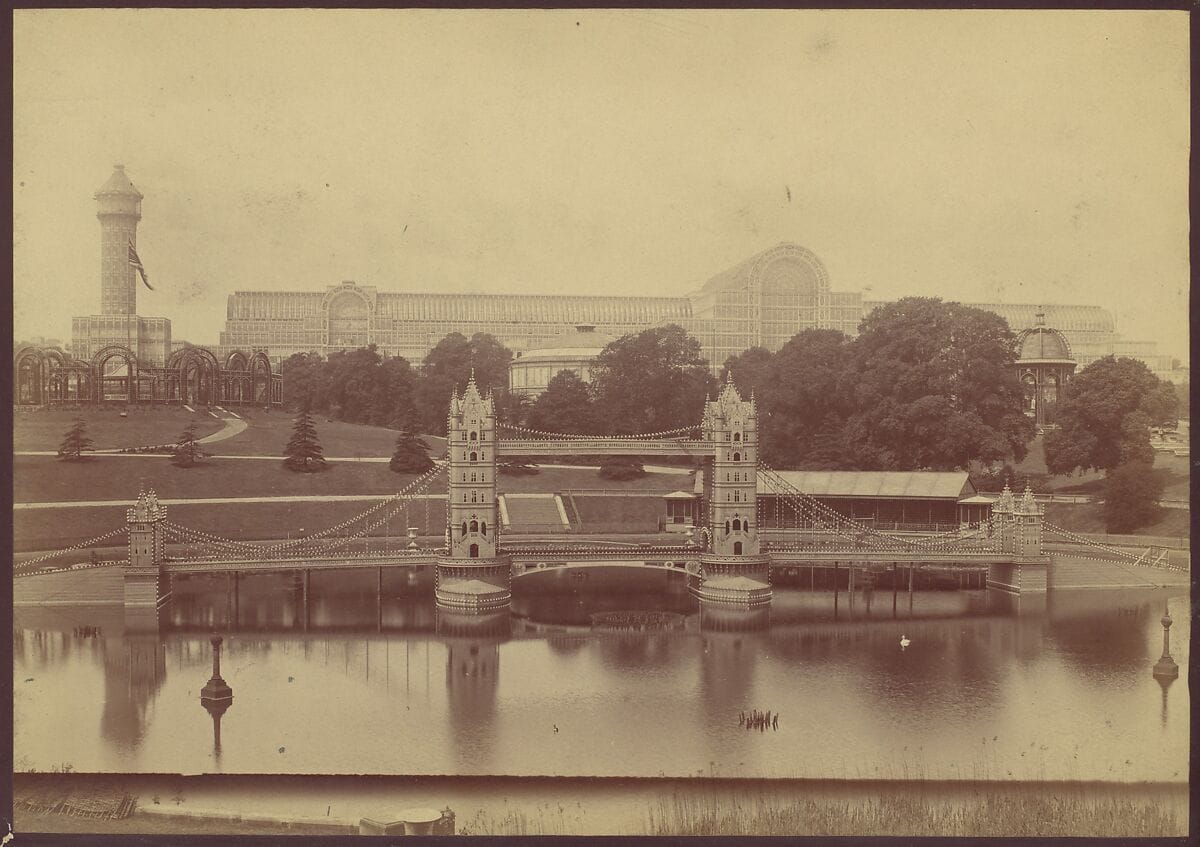

- Crystal Palace Interior – Philip Henry Delamotte, 1854

- Valley of the Shadow of Death – Roger Fenton, 1855

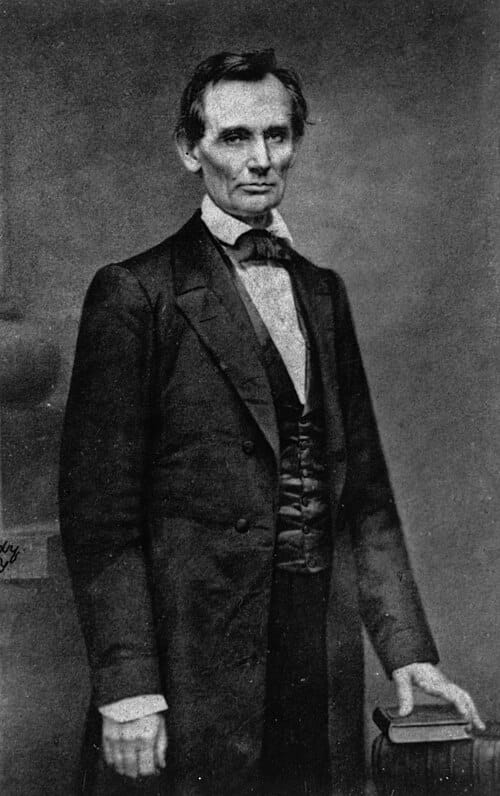

- Abraham Lincoln Portrait – Mathew Brady, 1860

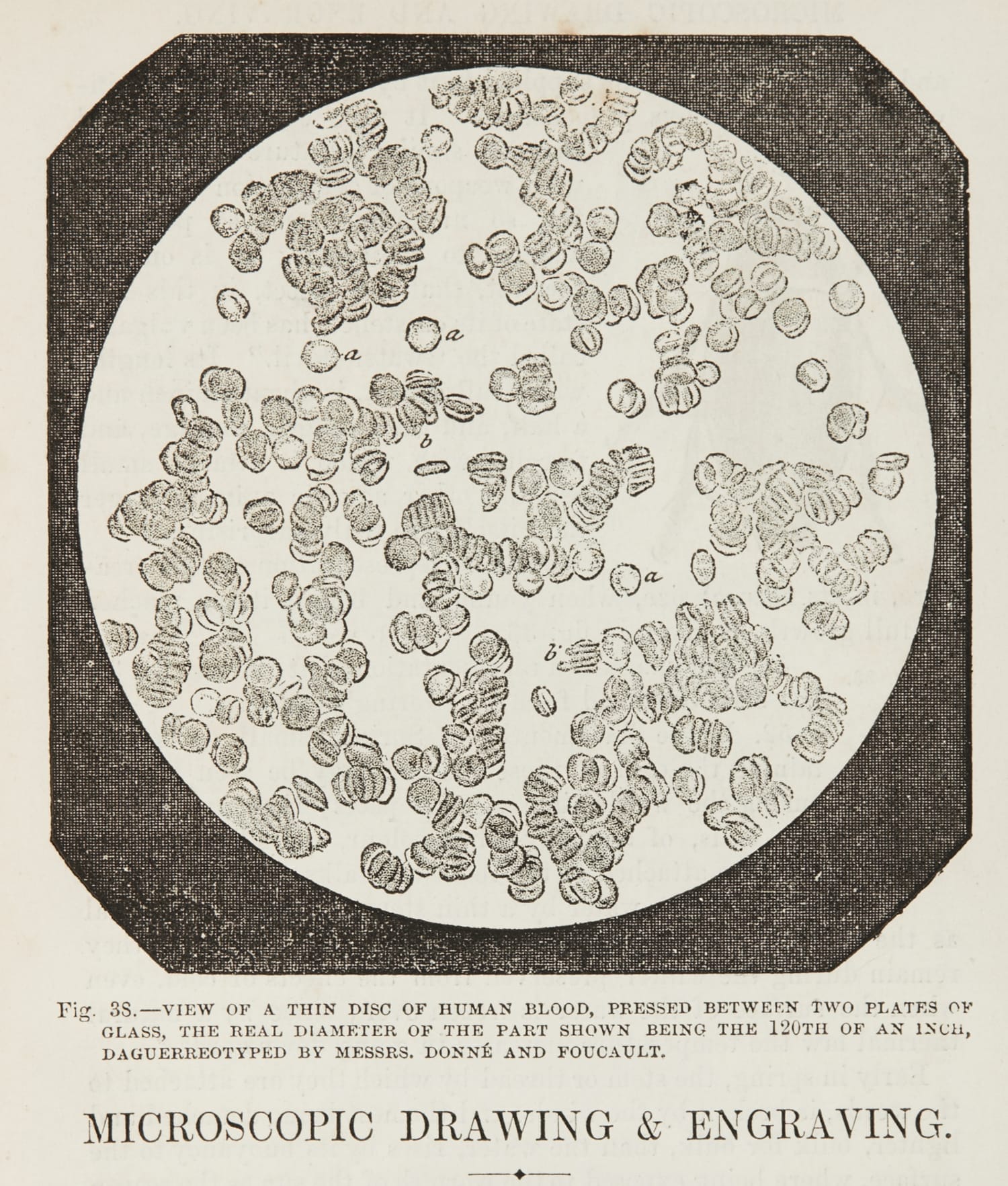

- The First Photomicrograph of a Flea – Alfred Donné, 1844

- Geant (aerostato) – Félix Nadar, 1863

- Yosemite Valley – Carleton Watkins, 1861

- Old Faithful Geyser – William Henry Jackson, 1872

- Horse in Motion (sequenza completa) – Eadweard Muybridge, 1878

- Portrait of Julia Margaret Cameron’s Nieces as the Three Graces – Julia Margaret Cameron, 1864

Guerre e rivoluzioni (1855–1945)

L’evoluzione tecnica della fotografia tra metà Ottocento e metà Novecento trovò terreno fertile nelle guerre e nelle rivoluzioni, che rappresentarono al contempo sfida tecnica e opportunità documentaria. La Guerra di Crimea (1853–1856) fu uno dei primi conflitti documentati in maniera sistematica: Roger Fenton, inviato speciale in Crimea nel 1855, utilizzò grandi apparecchi a lastre di vetro con collodio umido per catturare panorami dei campi di battaglia, accampamenti e fortificazioni. L’impegno logistico era enorme: ogni lastra doveva essere sensibilizzata e sviluppata sul posto, con laboratori portatili che seguivano i fotografi lungo i fronti. Le immagini di Fenton, pur stilisticamente composte, rappresentarono il primo esempio di fotografia di guerra destinata a un pubblico civile, anticipando il fotogiornalismo moderno.

Negli Stati Uniti, la Guerra Civile (1861–1865) permise a Mathew Brady e Alexander Gardner di consolidare tecniche fotografiche avanzate. Brady organizzò squadre di fotografi per documentare i campi di battaglia e ritrarre generali, soldati e feriti. Gardner, con le sue lastre di collodio umido, catturò immagini emblematiche come “Harvest of Death” (Gettysburg, 1863), che combinava rigore compositivo e testimonianza cruda della realtà bellica. L’uso di esposizioni prolungate e la composizione attenta delle scene portarono la fotografia a diventare documento storico tangibile, mostrando al pubblico la brutalità della guerra in un modo mai visto prima. Il collodio umido permise di ottenere negativi riproducibili, e quindi di diffondere le immagini attraverso album e giornali, dando vita a un vero e proprio mercato della documentazione bellica.

Il XX secolo consolidò la fotografia come strumento di cronaca e testimonianza visiva nelle rivoluzioni e nei conflitti globali. La Guerra Civile Spagnola (1936–1939) vide protagonisti fotografi come Robert Capa e Gerda Taro, che immortalarono con coraggio incredibile i combattimenti e i caduti sul campo. L’immagine più nota di Capa, “The Falling Soldier” (1936), cattura il momento preciso in cui un miliziano viene colpito, combinando tecnica di esposizione rapida e sensibilità artistica: il tempo di posa brevissimo, reso possibile da pellicole panchromatiche avanzate, fissò un istante drammatico destinato a diventare icona della guerra. Le fotografie di questo periodo furono cruciali non solo come memoria visiva, ma anche come strumenti di propaganda e sensibilizzazione internazionale.

La Seconda Guerra Mondiale (1939–1945) portò ulteriori innovazioni tecniche. Fotografi come Joe Rosenthal catturarono “Raising the Flag on Iwo Jima” (1945), uno scatto che combinava composizione dinamica, profondità prospettica e tempismo perfetto, immortalando il momento in cui sei marines issano la bandiera americana sul monte Suribachi. L’utilizzo di fotocamere da campo leggere, come le Graflex 4×5, e pellicole ad alta sensibilità, permise di operare in condizioni di luce complessa e movimento rapido. Parallelamente, la documentazione dei bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki, come il fungo atomico fotografato da Charles Levy, introdusse la fotografia come testimone di eventi di portata globale e di devastazione totale.

Oltre ai conflitti militari, la fotografia documentò anche le rivoluzioni sociali e politiche. Durante la Rivoluzione Russa e la successiva Guerra Civile (1917–1922), fotografi come Max Alpert registrarono la mobilitazione delle masse, le armi e i leader politici, con composizioni che combinavano precisione tecnica e forte carica emotiva. Negli stessi anni, in Europa e in America, la fotografia iniziò a essere utilizzata anche come mezzo di analisi sociale: immagini di immigrati negli Stati Uniti, come quelle di Lewis Hine, documentavano lo sfruttamento industriale e i minori lavoratori, anticipando le potenzialità della fotografia come strumento di riforma civile.

La fotografia bellica e di rivoluzione si caratterizza anche per la sfida tecnica: i fotografi dovevano operare con lastre rigide, esposizioni lunghe e sensibilità limitata delle emulsioni, spesso in condizioni ambientali difficili. Questo portò all’invenzione di nuove soluzioni, come otturatori meccanici più rapidi, lenti luminose a focale variabile, e supporti portatili più leggeri. La diffusione di pellicole panchromatiche e dei flash a magnesio permise di catturare sia scene diurne sia notturne, aumentando la gamma espressiva del mezzo. La fotografia, così, diventava strumento di memoria storica e al contempo laboratorio tecnico per la sperimentazione di nuove soluzioni visive.

In sintesi, tra il 1855 e il 1945 la fotografia assunse un ruolo centrale nella documentazione dei conflitti e delle rivoluzioni. Le immagini di Fenton, Brady, Gardner, Capa, Rosenthal e altri non solo testimoniano eventi storici, ma rappresentano anche capolavori di tecnica fotografica, combinando esposizione, composizione, tempismo e materiali innovativi. Questo periodo dimostra come la fotografia possa essere al contempo strumento scientifico, cronaca e linguaggio artistico, preparandosi a diventare protagonista assoluta della società visiva del Novecento.

Elenco delle principali fotografie di questo periodo storico

- Lincoln Portrait – Mathew Brady, 1860

- Execution of Emperor Maximilian – François Aubert, 1867

- Harvest of Death (Gettysburg) – Timothy O’Sullivan, 1863

- Ruins of Richmond – Alexander Gardner, 1865

- Immigrants at Ellis Island – Lewis Hine, 1905

- Power House Mechanic – Lewis Hine, 1920

- Lunch atop a Skyscraper – Charles C. Ebbets, 1932

- Guernica Bombing Aftermath – Dora Maar, 1937

- The Falling Soldier – Robert Capa, 1936

- D-Day landing – Robert Capa, 1944

- Raising the Flag on Iwo Jima – Joe Rosenthal, 1945

- Hiroshima Shadow – anonimo, 1945

- Mushroom Cloud over Nagasaki – Charles Levy, 1945

- Valley Forge Encampment – Mathew Brady, 1862

- Confederate Dead at Antietam – Alexander Gardner, 1862

- Execution of the Sioux Chiefs – W. H. Jackson, 1876

- Boxer Rebellion Scenes – Francis Johnston, 1900

- Russian Revolution Demonstration – Max Alpert, 1917

- Bolshevik Parade in Moscow – Max Alpert, 1922

- Workers on the Empire State Building – Lewis Hine, 1931

- Construction of the Chrysler Building – Charles C. Ebbets, 1930

- Spanish Civil War Refugees – Gerda Taro, 1936

- Republican Soldiers in Madrid – Robert Capa, 1937

- London Blitz – Bill Brandt, 1940

- Evacuation from Dunkirk – Robert Capa, 1940

- Battle of Stalingrad – anonimo, 1942

- Pearl Harbor Attack – Sam Shere, 1941

- Liberation of Paris – Robert Capa, 1944

- Allied Troops Entering Germany – Margaret Bourke-White, 1945

- Munich Air Raid – anonimo, 1944

- Firefighters in London – Herbert Mason, 1940

- Children in Warsaw Ghetto – Wilhelm Brasse, 1940

- The Blitz – Cecil Beaton, 1940

- Evacuation of Children, Britain – Humphrey Spender, 1940

- Japanese Internment Camps – Dorothea Lange, 1942

- Aircraft Carriers in the Pacific – Margaret Bourke-White, 1944

Icone sociali e civili (1930–1970)

Il periodo tra gli anni Trenta e gli anni Settanta segna un’epoca in cui la fotografia diventa strumento centrale di denuncia sociale, riflessione culturale e identità civile. Mentre le innovazioni tecnologiche della prima metà del Novecento avevano consolidato la capacità di catturare immagini nitide e dettagliate, questo arco temporale evidenziò l’uso della fotografia come veicolo di consapevolezza collettiva, in grado di documentare crisi economiche, disuguaglianze e movimenti sociali, trasformando ogni immagine in un documento storico e simbolico.

Tra gli esempi più emblematici vi è “Migrant Mother” di Dorothea Lange (1936), realizzata durante la Grande Depressione americana. Lange, impiegando una graflex a lastre 4×5 pollici con pellicola pancromatica, riuscì a catturare il volto della madre, Florence Owens Thompson, e dei suoi figli, sintetizzando con potenza visiva il dolore e la resilienza delle famiglie contadine. L’uso sapiente della luce naturale e della composizione centrale fece emergere la tensione emotiva, mentre la scelta della pellicola e della nitidezza mirata accentuava ogni rugosità e dettaglio del viso, rendendo la fotografia immediatamente riconoscibile come icona del periodo.

Gli anni Cinquanta e Sessanta furono caratterizzati da un’intensa attenzione alle disuguaglianze razziali e sociali. Fotografi come Elliott Erwitt documentarono la segregazione negli Stati Uniti, immortalando dettagli apparentemente semplici, come fontane per bianchi e neri, ma capaci di raccontare una storia di ingiustizia sistematica. Parallelamente, Lewis Hine, sebbene attivo precedentemente, continuò a influenzare la fotografia sociale con immagini di minori al lavoro nelle industrie e negli immigrati che arrivavano a Ellis Island, sfruttando tecniche di prospettiva e luce artificiale per dare dignità e presenza ai soggetti, trasformando la fotografia in strumento educativo e politico.

Il reportage fotografico sui conflitti internazionali e le crisi civili portò alla produzione di immagini che sarebbero diventate icone mondiali. L’esempio più noto è il monaco buddista Thích Quảng Đức, immortalato da Malcolm Browne nel 1963 mentre si autoimmolava a Saigon. La fotografia, scattata con pellicola a sensibilità elevata e tempi di posa rapidi per catturare la fiamma e la figura in movimento, divenne simbolo universale di protesta politica e religiosa. Lo stesso potere comunicativo si ritrova nello scatto di “Napalm Girl” di Nick Ut (1972), dove l’esposizione perfetta e il controllo della profondità di campo rendono immediata la drammaticità dell’attacco chimico in Vietnam, trasformando la foto in catalizzatore di sentimenti e dibattiti pubblici.

L’attenzione alla rappresentazione delle masse e dei movimenti civili si estende alla cronaca dei diritti civili e delle proteste politiche. Bob Adelman catturò Martin Luther King davanti al Lincoln Memorial (1963), enfatizzando il contrasto tra il leader e la grande scala monumentale della memoria storica americana. Lo stesso impegno tecnico – uso di obiettivi a focale lunga, regolazione della luce naturale e scelta del momento decisivo – permette di rendere l’immagine più che un semplice ritratto: diventa simbolo della lotta per i diritti civili.

Parallelamente, il fotogiornalismo internazionale visse la sua stagione aurea con Eddie Adams e il suo scatto “Saigon Execution” (1968), che cattura l’esecuzione sommaria di un prigioniero durante la guerra del Vietnam. La scelta della pellicola, l’inquadratura ravvicinata e l’uso della luce disponibile hanno permesso di trasmettere il pathos e la tensione del momento, rendendo la fotografia un documento imprescindibile della realtà bellica e civile.

Non mancano le opere che ritraggono l’esperienza quotidiana e la cultura urbana. Diane Arbus, con scatti come “Child with Toy Hand Grenade in Central Park” (1962), esplora il confine tra innocenza e turbamento sociale, impiegando tecniche di messa a fuoco selettiva e contrasto elevato per accentuare l’angoscia del soggetto. La scelta del bianco e nero, tipica della pellicola a medio formato, enfatizza texture e dettagli psicologici, trasformando il ritratto in un’analisi dell’epoca e dei suoi valori.

Questo periodo dimostra come la fotografia possa diventare strumento di testimonianza diretta, combinando innovazioni tecniche e sensibilità estetica. L’evoluzione delle fotocamere portatili, la maggiore sensibilità delle emulsioni, il perfezionamento degli obiettivi e l’uso dei flash a magnesio resero possibile catturare scene di azione immediata, espressioni emotive e dinamiche sociali senza dover ricorrere a pose forzate. Le immagini prodotte in questi decenni non solo documentano eventi storici, ma stabiliscono un modello per il fotogiornalismo moderno, unendo tecnica, narrazione e impatto emotivo.

In sintesi, tra il 1930 e il 1970 la fotografia sociale e civile affermò la sua funzione di voce critica e memoria visiva, rendendo possibile raccontare la vita reale, i conflitti, le ingiustizie e le conquiste sociali con un linguaggio immediato e universale. Ogni immagine, dalla Migrant Mother al monaco che si autoimmola, mostra come l’intersezione tra tecnica avanzata, sensibilità estetica e impegno civile possa generare fotografie destinate a rimanere icone permanenti della storia contemporanea.

Elenco delle principali fotografie di questo periodo storico

- Migrant Mother – Dorothea Lange, 1936

- Child with Toy Hand Grenade – Diane Arbus, 1962

- Segregated Water Fountains – Elliott Erwitt, 1950

- I Am a Man Protest – Ernest Withers, 1968

- Martin Luther King at Lincoln Memorial – Bob Adelman, 1963

- Burning Monk (Thích Quảng Đức) – Malcolm Browne, 1963

- Saigon Execution – Eddie Adams, 1968

- Napalm Girl – Nick Ut, 1972

- Kent State Shooting – John Filo, 1970

- Muhammad Ali vs Sonny Liston – Neil Leifer, 1965

- Rosa Parks on the Bus – Douglas Martin, 1955

- Freedom Riders Arrested – Charles Moore, 1961

- March on Washington Crowd – Bob Adelman, 1963

- Malcolm X Speaking at Audubon Ballroom – Gordon Parks, 1965

- Birmingham Children March – Charles Moore, 1963

- Cesar Chavez on Strike – Peter Stackpole, 1966

- Selma to Montgomery March – Moneta Sleet Jr., 1965

- Integration of Little Rock Central High School – Will Counts, 1957

- Watts Riots – Ronald C. F. Anderson, 1965

- Cuban Missile Crisis Naval Blockade – Robert Knudsen, 1962

- Anti-Vietnam War Protest – Marc Riboud, 1967

- Civil Rights Sit-in – Jack Moebes, 1960

- Young Black Panther – Unknown, 1968

- Woodstock Festival Crowd – Jim Marshall, 1969

- Kennedy Funeral Procession – Rowland Scherman, 1963

- Vietnam Helicopter Rescue – Larry Burrows, 1965

- Civil Rights March – Gene Herrick, 1963

- Detroit Riots – William Seaman, 1967

- Anti-Apartheid Protest in London – Ian Berry, 1960s

- Student Protest in Paris – Jean-Pierre Rey, 1968

Arte e sperimentazione (1900–1980)

Nel corso del XX secolo, la fotografia abbandonò progressivamente la sua funzione esclusivamente documentaria per esplorare nuove dimensioni artistiche e sperimentali. Questo periodo vide un dialogo costante tra tecnica, estetica e concettualizzazione visiva, con fotografi che utilizzarono innovazioni tecniche per ampliare le possibilità espressive del mezzo.

Un esempio fondamentale di sperimentazione è rappresentato da Man Ray, artista e fotografo surrealista, il cui lavoro negli anni Venti e Trenta rivoluzionò l’approccio alla luce, alla composizione e alla chimica fotografica. Le sue rayograph, immagini ottenute senza macchina fotografica posizionando oggetti direttamente su carta fotosensibile, sfruttavano le proprietà del contatto diretto con la luce e la sensibilità della carta ai raggi UV, creando composizioni astratte che rompevano con la tradizionale rappresentazione figurativa. In Le Violon d’Ingres (1924), Man Ray combinò fotografia e pittura sovrapponendo il corpo di una modella a elementi grafici, unendo ritratto e manipolazione fotografica in modo radicale per l’epoca.

Contemporaneamente, Paul Strand portava avanti un approccio moderno e analitico alla fotografia. Nei suoi lavori come White Fence (1916), Strand sfruttava la nitidezza della pellicola panchromatica e l’obiettivo a grande apertura per catturare texture, geometrie e profondità di campo con precisione scientifica. La sua attenzione alla composizione, al contrasto tonale e alla simmetria conferì alla fotografia un linguaggio rigoroso, vicino alla pittura geometrica, ma con un rigore tecnico intrinsecamente fotografico.

Parallelamente, Edward Weston esplorava la natura e il corpo umano attraverso il dettaglio estremo. Nei suoi scatti di Pepper No. 30 (1930) e delle conchiglie del 1927, Weston combinava pellicole a medio formato, illuminazione naturale controllata e messa a fuoco selettiva per enfatizzare texture e forme. La scelta di stampe in bianco e nero ad alto contrasto permise di trasformare oggetti ordinari in veri e propri soggetti monumentali, sottolineando la struttura interna e le linee naturali. Questo approccio tecnico dimostrava come la fotografia, se accuratamente controllata nei parametri di esposizione, profondità di campo e composizione, potesse trasformare la realtà in un linguaggio artistico universale.

Anche Ansel Adams, con i suoi paesaggi americani, contribuì a ridefinire la fotografia come arte visiva e tecnica avanzata. Il famoso Moonrise, Hernandez, New Mexico (1941) è un esempio paradigmatico di controllo meticoloso dell’esposizione e della stampa: Adams utilizzava la tecnica del Zone System, sviluppata da lui stesso insieme a Fred Archer, che permetteva di pianificare e controllare la gamma tonale della stampa finale, gestendo con precisione la densità delle ombre, dei mezzitoni e delle luci. Questo approccio scientifico alla fotografia artistica rese Adams non solo un paesaggista, ma un innovatore tecnico, influenzando generazioni di fotografi.

Il Novecento vide anche la fusione tra fotografia e moda, grazie a autori come Richard Avedon e David Bailey. Avedon, con Dovima with Elephants (1955), combinò l’uso di pellicole ad alta sensibilità, illuminazione artificiale controllata e obiettivi tele per ottenere prospettive straordinarie e dettagli nitidi in condizioni scenografiche complesse. Bailey, invece, catturava la cultura pop britannica negli anni Sessanta, utilizzando fotocamere Leica a 35 mm e obiettivi rapidi, privilegiando la spontaneità e la mobilità, trasformando il ritratto di celebrità in fenomeno artistico documentario.

Il lavoro di Ilse Bing e Edward Steichen dimostra un ulteriore livello di sofisticazione tecnica e concettuale. Bing, con i suoi self-portrait with Leica del 1931, esplorava prospettiva, simmetria e geometria urbana, mentre Steichen, nei ritratti di Marlene Dietrich e altri, combinava tecniche di sviluppo e stampa, manipolando la gradazione tonale per esaltare caratteristiche psicologiche e drammaticità dell’immagine. Entrambi dimostravano come la padronanza dei materiali fotografici – pellicola, emulsioni, sviluppo e stampa – fosse fondamentale per raggiungere l’eccellenza artistica.

Questo periodo di sperimentazione non si limitò alle singole immagini: i fotografi iniziarono a esplorare la fotografia come sequenza, movimento e astrazione, anticipando concetti vicini al cinema e all’arte concettuale. Le innovazioni tecniche, come otturatori più veloci, pellicole ad alta sensibilità e lenti più luminose, permisero di superare i limiti delle esposizioni lunghe e di operare con maggiore libertà compositiva. La fotografia artistica divenne così un laboratorio visivo dove tecnica e immaginazione dialogavano, aprendo nuovi orizzonti espressivi.

Il periodo 1900–1980 dimostra che la fotografia può essere simultaneamente strumento documentario e mezzo di sperimentazione artistica, capace di trasformare oggetti comuni, paesaggi naturali e ritratti umani in opere iconiche. La padronanza delle tecniche fotografiche – scelta della pellicola, gestione della luce, controllo della nitidezza e della gamma tonale – si combinava a una visione estetica che ridefiniva il ruolo della fotografia nel contesto culturale e artistico del XX secolo.

Elenco delle principali fotografie di questo periodo storico

- Rayograph – Man Ray, 1922

- Le Violon d’Ingres – Man Ray, 1924

- White Fence – Paul Strand, 1916

- Pepper No. 30 – Edward Weston, 1930

- Shells – Edward Weston, 1927

- Monolith, Face of Half Dome – Ansel Adams, 1927

- Moonrise, Hernandez, New Mexico – Ansel Adams, 1941

- Nude Descending a Staircase (photo study) – Marcel Duchamp, 1912

- Dovima with Elephants – Richard Avedon, 1955

- Twiggy Portrait – David Bailey, 1966

- Self-Portrait with Leica – Ilse Bing, 1931

- Marlene Dietrich Portrait – Edward Steichen, 1934

- Le Violon d’Ingres (alternative print) – Man Ray, 1924

- Lampshade and Shadows – Man Ray, 1923

- Wall Street, New York – Paul Strand, 1915

- Blind Woman, New York – Paul Strand, 1917

- Cabbage Leaf – Edward Weston, 1931

- Pepper No. 30, alternative print – Edward Weston, 1930

- Tetons and Snake River – Ansel Adams, 1942

- Aspens, Northern New Mexico – Ansel Adams, 1958

- Nude – Edward Weston, 1936

- Portrait of Georgia O’Keeffe – Alfred Stieglitz, 1921

- The Flatiron Building – Edward Steichen, 1904

- New York, Night – Brassaï, 1932

- Paris by Night – Brassaï, 1933

- Girl in Paris – Henri Cartier-Bresson, 1932

- Behind the Gare Saint-Lazare – Henri Cartier-Bresson, 1932

- Ballet Dancer, Paris – Man Ray, 1936

- Surreal Composition with Hand – Man Ray, 1926

- Nude with Jewelry – Edward Weston, 1935

- Las Vegas – Wynn Bullock, 1952

- Child with Doll – Diane Arbus, 1962

- American Flag on Wall – Walker Evans, 1935

- Allie Mae Burroughs – Walker Evans, 1936

- Portrait of Truman Capote – Richard Avedon, 1964

Scienza e fotografia oltre i confini (1895–1990)

La fotografia, sin dai suoi albori, si rivelò un strumento fondamentale per la scienza, capace di catturare fenomeni invisibili all’occhio umano e di documentare con precisione fenomeni naturali, astronomici e medici. Tra il XIX e il XX secolo, le innovazioni tecniche permisero di spingere il mezzo fotografico ben oltre la semplice rappresentazione artistica o documentaria, trasformandolo in un linguaggio scientifico universale.

Uno dei primi esempi emblematici è la prima radiografia di una mano, realizzata da Wilhelm Conrad Röntgen nel 1895. L’uso di raggi X per ottenere un’immagine su lastra fotografica inaugurò una nuova era della diagnostica medica e della fotografia scientifica, in cui il mezzo fotografico catturava non la luce visibile, ma radiazioni invisibili. L’immagine risultante, mostrando le ossa della mano della moglie di Röntgen, combinava la sensibilità delle emulsioni fotografiche con una precisa esposizione ai raggi X, stabilendo un paradigma per tutte le future applicazioni mediche.

Negli anni ’50, la fotografia scientifica giocò un ruolo decisivo anche nella biologia molecolare. Rosalind Franklin, con la sua famosa Photo 51, utilizzò la diffrazione dei raggi X per rivelare la struttura a doppia elica del DNA. La tecnica richiedeva lastre di vetro estremamente pulite, esposizione controllata e sensibilità chimica precisa delle emulsioni. La nitidezza e la qualità della fotografia permisero di dedurre informazioni strutturali fondamentali, dimostrando come la fotografia potesse diventare strumento di analisi quantitativa, oltre che documentazione visiva.

La fotografia astronomica rappresenta un altro campo di sperimentazione avanzata. John William Draper realizzò nel 1840 le prime immagini della superficie lunare, usando lastre sensibilizzate con emulsioni al collodio. Successivamente, le immagini della NASA, come Earthrise (Apollo 8, 1968) o Pale Blue Dot (Voyager 1, 1990), utilizzarono sensori digitali e fotocamere avanzate capaci di catturare dettagli incredibilmente nitidi a milioni di chilometri di distanza. La tecnica combinava esposizioni multiple, filtri ottici e regolazioni precise della sensibilità del sensore, evidenziando come la fotografia scientifica fosse uno strumento di esplorazione e misurazione, oltre che di rappresentazione estetica.

Anche le missioni su Marte hanno portato la fotografia scientifica a livelli senza precedenti. Le immagini dei rover Viking 1 e Curiosity, così come gli autoritratti robotici, sfruttano sensori digitali ad alta risoluzione, algoritmi di elaborazione e lenti calibrate, permettendo di analizzare morfologia, geologia e composizione chimica dei suoli extraterrestri. La fotografia, quindi, diventa strumento di raccolta dati e simultaneamente linguaggio visivo capace di comunicare scoperte complesse al grande pubblico.

Nel campo medico, oltre ai raggi X, la fotografia ha permesso lo sviluppo dell’ecografia e della microfotografia. Ian Donald, negli anni Cinquanta, utilizzò per primo le tecniche di ultrasuoni applicate alla diagnosi prenatale, producendo immagini che richiedevano pellicole sensibili a differenti frequenze di onda, nonché algoritmi di conversione del segnale in immagine visualizzabile. La microfotografia, sviluppata con microscopi ottici e successivamente elettronici, sfrutta tecniche di illuminazione obliqua, contrasti di fase e pellicole ad altissima risoluzione per documentare cellule, tessuti e microorganismi, aprendo nuove frontiere nello studio della vita invisibile.

Il periodo 1900–1990 dimostra chiaramente come la fotografia scientifica non si limiti a documentare ciò che l’occhio umano può percepire. Dagli esperimenti di Röntgen alla diffrazione dei raggi X, dalla microfotografia alla fotografia spaziale, il mezzo fotografico diventa strumento di analisi, misura e interpretazione, integrando tecnica ottica, chimica, elettronica e informatica. Ogni immagine rappresenta non solo una scoperta visiva, ma anche un insieme di conoscenze tecniche sofisticate, che rendono la fotografia indispensabile per la scienza contemporanea.

Il valore delle immagini scientifiche risiede anche nella loro capacità di comunicazione: foto come Earthrise o la Photo 51 non sono solo strumenti tecnici, ma simboli della curiosità e della capacità di osservazione umana. La padronanza delle emulsioni, dei sensori, dell’ottica e della luce trasforma ogni immagine in documento tecnico e narrativo, testimoniando la simbiosi tra innovazione scientifica e capacità estetica.

Elenco delle principali fotografie di questo periodo storico

- First X-ray of Hand – Wilhelm Conrad Röntgen, 1895

- DNA Structure X-Ray (Photo 51) – Rosalind Franklin, 1952

- Pillars of Creation (Hubble Telescope) – NASA, 1995

- Earthrise – William Anders (Apollo 8), 1968

- Buzz Aldrin on the Moon – Neil Armstrong, 1969

- Pale Blue Dot – Voyager 1, 1990

- Mars Surface First Image – Viking 1, 1976

- Ultrasound First Scan – Ian Donald, 1958

- Moon Surface – John William Draper, 1840

- First Astronomical Photography (Orion Nebula) – Henry Draper, 1880

- Electron Microscope Image of Bacteria – Ernst Ruska, 1938

- Solar Corona Eclipse – Bernard Lyot, 1930

- Photoelectric Effect Experiment – Albert Einstein lab, 1905

- X-ray of Foot – Wilhelm Conrad Röntgen, 1896

- DNA Double Helix Model Visualization – James Watson & Francis Crick, 1953

- Jupiter Clouds – Voyager 1, 1979

- Mars Rover Self-Portrait – Curiosity, NASA, 2012

- Earth from Mars Orbit – Viking Orbiter, 1976

- Hubble Deep Field – NASA, 1995

- First Electron Diffraction of Molecules – Clinton Davisson, 1927

- Microphotography of Cells – Camillo Golgi, 1906

- Apollo 11 Landing Site – Neil Armstrong, 1969

- Saturn Rings Close-up – Voyager 2, 1981

- Solar Flare Dynamics – NASA Skylab, 1973

- Mars Dust Storm – Viking 1, 1977

- Infrared Photography of Moon – US Air Force, 1960

- Coral Polyp Microscopy – Ernst Haeckel, 1910

- Electron Microscope Image of Virus – 1931, Helmut Ruska

- Lunar Surface Panorama – Surveyor 1, 1966

- Venus Cloud Layers – Mariner 10, 1974

- Aurora Borealis over Earth – NASA, 1972

- First Color X-ray – Wilhelm Conrad Röntgen lab, 1896

- Microphotography of Blood Cells – George G. Shull, 1920

- Sunspot Photography – George Ellery Hale, 1910

- Nebula in Orion – Isaac Roberts, 1888

Cultura pop e immagini di massa (anni ’50–’90)

l periodo compreso tra gli anni Cinquanta e Novanta rappresenta una fase di grande espansione della fotografia nella cultura di massa, in cui immagini iconiche provenienti dalla moda, dalla musica, dal cinema e dai media di massa cominciarono a plasmare l’immaginario collettivo. La fotografia non era più solo uno strumento di documentazione o di sperimentazione artistica, ma diveniva un mezzo potente di comunicazione, capace di definire identità, tendenze e fenomeni culturali su scala globale.

Uno dei casi più emblematici è la celebre fotografia di Marilyn Monroe in Seven Year Itch (Sam Shaw, 1954). Shaw utilizzò una pellicola pancromatica 35 mm, con esposizioni brevi e illuminazione artificiale calibrata, per catturare il movimento della gonna sollevata dal vento della grata della metropolitana. La combinazione tra tempismo perfetto, profondità di campo controllata e composizione dinamica trasformò l’immagine in icona culturale, dimostrando come la padronanza tecnica fosse fondamentale per imprimere un’immagine nella memoria collettiva.

Parallelamente, il mondo della musica e della cultura pop fu documentato da fotografi come David Bailey e Nat Finkelstein, che con le loro fotocamere Leica e obiettivi rapidi a 50 mm catturavano l’energia dei giovani, le subculture emergenti e le celebrità in contesti urbani e non scenografici. Il bianco e nero era scelto non solo per questioni estetiche, ma per enfatizzare texture, contrasti e dettagli, creando una narrazione immediata e potente della moda e dei comportamenti giovanili. Bailey, con i suoi ritratti per la rivista Vogue, introdusse un’estetica dinamica e urbana che influenzò la fotografia di moda per decenni.

Richard Avedon, con scatti come Dovima with Elephants (1955), combinò tecnologia e scenografia, utilizzando pellicole a 120 mm e obiettivi ad alta apertura per ottenere dettagli nitidi sia nei soggetti che nello sfondo scenografico. La capacità di controllare luce artificiale e naturale insieme permise di creare composizioni spettacolari che superavano la pura rappresentazione, elevando la fotografia di moda a forma d’arte riconosciuta.

Il cinema e i media contribuirono a rendere iconiche immagini documentarie di personaggi pubblici. La fotografia di John Lennon e Yoko Ono durante il Bed-In (David Bailey, 1969) catturava un momento di protesta pacifista con chiarezza tecnica: esposizione calibrata, scelta del momento decisivo e composizione che enfatizzava simultaneamente il soggetto e l’ambiente. La fotografia si trasformava così in veicolo politico e simbolo di un’epoca.

Il fotogiornalismo e la cronaca visiva dei grandi eventi globali furono altrettanto significativi. La caduta del Muro di Berlino (1989), immortalata da Tom Stoddart, e il celebre scatto di “Tank Man” nella Piazza Tienanmen (Jeff Widener, 1989) utilizzarono pellicole a 35 mm e obiettivi a lunga focale per catturare scene in movimento e a distanza, dimostrando come le scelte tecniche – tempi di posa, apertura, lunghezza focale – fossero cruciali per documentare eventi storici in tempo reale e con grande impatto emotivo.

Anche il mondo della fotografia internazionale contribuì a plasmare la memoria visiva globale. Steve McCurry, con il suo celebre scatto Afghan Girl (1984), sfruttò una pellicola Kodachrome a colori ad alta saturazione e un obiettivo da 105 mm per isolare la figura della ragazza e la sua espressione intensa. L’uso del colore, della luce naturale e della messa a fuoco selettiva accentuò l’impatto emotivo dell’immagine, rendendola una delle fotografie più riconoscibili al mondo.

L’innovazione tecnica di questo periodo comprendeva anche la diffusione di pellicole ad alta sensibilità, fotocamere più compatte e obiettivi luminosi, che permisero di lavorare in contesti urbani, di notte o in movimento senza ricorrere a esposizioni lunghe. Questo portò a un nuovo tipo di fotografia, immediata e spontanea, ma comunque tecnicamente accurata. Le fotografie di questo periodo non erano solo immagini di moda o cronaca: diventavano strumenti di creazione culturale, in grado di influenzare percezioni, comportamenti e stili di vita.

Il decennio compreso tra gli anni ’50 e ’90 dimostra come la fotografia possa fondere tecnica avanzata, estetica e comunicazione di massa. Ogni immagine iconica – da Marilyn Monroe a Tank Man, da Dovima a Afghan Girl – mostra come il controllo della luce, della pellicola, dell’obiettivo e della composizione fosse essenziale per trasformare il reale in icona visiva, segnando profondamente la storia della cultura popolare e della fotografia internazionale.

Elenco delle principali fotografie di questo periodo storico

- Che Guevara (Guerrillero Heroico) – Alberto Korda, 1960

- Marilyn Monroe, Seven Year Itch – Sam Shaw, 1954

- Andy Warhol Factory Scene – Nat Finkelstein, 1965

- Abbey Road – Iain Macmillan, 1969

- John Lennon and Yoko Ono Bed-In – David Bailey, 1969

- Tank Man, Piazza Tienanmen – Jeff Widener, 1989

- Berlin Wall Fall – Tom Stoddart, 1989

- Afghan Girl – Steve McCurry, 1984

- Apple 1984 Launch (Jobs with Mac) – anonimo, 1984

- Michael Jordan Air Dunk – Walter Iooss Jr., 1988

- Twiggy Portrait – David Bailey, 1966

- Dovima with Elephants – Richard Avedon, 1955

- Beatles Press Conference, 1963 – Dezo Hoffman

- Elvis Presley on Stage – Alfred Wertheimer, 1956

- Rolling Stones London Street Portrait – Gered Mankowitz, 1965

- James Dean in Rebel Without a Cause – Roy Schatt, 1955

- Muhammad Ali vs Sonny Liston – Neil Leifer, 1965

- Bob Dylan Electric Performance – Don Hunstein, 1966

- Woodstock Festival Crowd – Burk Uzzle, 1969

- Andy Warhol Portrait – Philippe Halsman, 1962

- Brigitte Bardot on the Beach – Sam Lévin, 1956

- JFK Inauguration Crowd – Stan Stearns, 1961

- The Beatles Crossing Abbey Road, Single Frame – Iain Macmillan, 1969

- Bob Marley Concert – David Burnett, 1976

- Punk Scene London – Derek Ridgers, 1977

- David Bowie Aladdin Sane Album Cover – Brian Duffy, 1973

- Studio 54 Party Scene – Bill Bernstein, 1978

- Madonna Early Career Portrait – Herb Ritts, 1984

- Michael Jackson Thriller Album Shoot – Dick Zimmerman, 1982

- MTV Launch Promotional Image – anonimo, 1981

- Jane Fonda Workout Poster – Peter Gowland, 1982

- Rolling Stones Sticky Fingers Album Shoot – Annie Leibovitz, 1971

- Grace Jones Portrait – Jean-Paul Goude, 1981

- Muhammad Ali Training Session – George Kalinsky, 1968

- Live Aid Concert Crowd – Terry O’Neill, 1985

Fotografie simbolo della politica e della protesta (anni ’60–oggi)

A partire dagli anni Sessanta, la fotografia si impose come strumento visivo di denuncia politica e sociale, capace di trasformare eventi contingenti in simboli universali. Le immagini documentarono movimenti per i diritti civili, guerre, rivoluzioni e proteste globali, combinando precisione tecnica, tempismo e capacità narrativa, e dimostrando come la fotografia possa influenzare la percezione pubblica di un evento.

Uno dei primi esempi emblematici è rappresentato dalla lotta per i diritti civili negli Stati Uniti. Fotografi come Bob Adelman e Gordon Parks documentarono marce, sit-in e violenze contro la popolazione afroamericana. Le immagini catturate con pellicole panchromatiche ad alta sensibilità e obiettivi a focale lunga permettevano di isolare i soggetti nel contesto urbano, enfatizzando il contrasto tra individui e contesto sociale. La scelta di tempi di posa rapidi e apertura moderata consentiva di congelare gesti e espressioni, rendendo ogni fotografia un documento potente e immediato della realtà politica.

Il conflitto del Vietnam fornì ulteriori esempi della forza comunicativa della fotografia politica. Scatti iconici come “Napalm Girl” di Nick Ut (1972) o “Saigon Execution” di Eddie Adams (1968) utilizzarono tecniche fotografiche sofisticate per catturare l’azione con grande impatto emotivo. L’uso di pellicola ad alta sensibilità e obiettivi standard, combinato con tempi di posa rapidissimi, permise di fotografare scene in rapido movimento e condizioni di luce complessa. Queste immagini non erano solo testimonianze: divennero strumenti di mobilitazione dell’opinione pubblica e simboli della brutalità della guerra.

Negli stessi anni, la fotografia di protesta urbana e politica trovò terreno fertile in Europa e America Latina. Gli scatti delle manifestazioni studentesche del 1968 a Parigi o delle rivolte contro le dittature sudamericane catturavano masse in movimento, corpi in tensione e simboli ideologici. L’uso di grandangoli e pellicole ad alta sensibilità, spesso in bianco e nero per enfatizzare il contrasto e la drammaticità, creava immagini immediate e di grande impatto visivo, trasformando la realtà contingente in simbolo universale di resistenza.

Il decennio successivo vide il consolidarsi della fotografia politica come strumento globale di informazione e denuncia. Fotografi come Susan Meiselas, con la sua documentazione della rivoluzione nicaraguense (anni ’70–’80), combinarono pellicole 35 mm ad alta sensibilità e obiettivi rapidi per catturare momenti di azione e tensione emotiva, mantenendo al contempo composizione e leggibilità dei soggetti. La capacità di adattarsi rapidamente alle condizioni di luce e movimento era fondamentale per garantire che le immagini fossero efficaci sul piano comunicativo e immediatamente leggibili.

Parallelamente, la fotografia simbolica entrò nel panorama dei media globali. L’immagine di “Tank Man” durante la protesta di Piazza Tienanmen (1989) utilizza un obiettivo tele e tempi di posa calibrati per isolare il singolo individuo contro l’esercito, creando un contrasto visivo e narrativo immediato. Ogni scelta tecnica – dalla lunghezza focale alla profondità di campo – contribuì a trasformare il soggetto in icona universale di resistenza pacifica.

Gli anni Novanta e Duemila ampliarono ulteriormente il campo di azione della fotografia politica. Eventi come la caduta del Muro di Berlino, le proteste globali contro la guerra in Iraq e i movimenti di Occupy Wall Street furono documentati da fotografi capaci di sfruttare pellicole ad alta sensibilità, fotocamere digitali emergenti e lenti zoom veloci, per catturare la dinamica della folla e i gesti simbolici in tempo reale. L’evoluzione tecnologica permise una maggiore immediatezza nella produzione e diffusione delle immagini, rendendo la fotografia politica non solo testimonianza, ma strumento di mobilitazione globale.

La fotografia politica e di protesta negli ultimi decenni ha dimostrato come il tempismo, la scelta del mezzo, la qualità ottica e la sensibilità della pellicola o del sensore digitale siano essenziali per creare immagini destinate a diventare simboli duraturi. La combinazione di tecnica avanzata e contenuto narrativo trasforma ogni fotografia in documento storico, memoria visiva e strumento di comunicazione immediata.

Questo periodo conferma il ruolo della fotografia come linguaggio universale di denuncia, testimonianza e simbolo politico, in cui la padronanza tecnica – dalla scelta del formato alla gestione della luce, dall’obiettivo alla profondità di campo – si intreccia strettamente con la capacità di raccontare storie visive potenti, destinate a rimanere nell’immaginario collettivo.

Elenco delle principali fotografie di questo periodo storico

- Nelson Mandela in Prison – anonimo, 1964

- Hands of Nelson Mandela and Winnie – Graeme Williams, 1990

- Black Power Salute (Olympics 1968) – John Dominis, 1968

- Fall of Saddam Statue – Associated Press, 2003

- 9/11 Falling Man – Richard Drew, 2001

- World Trade Center Attack – AP, 2001

- George Floyd Protest Image – diversi autori, 2020

- Obama and Situation Room – Pete Souza, 2011

- Refugee Crisis Boy on Beach – Nilüfer Demir, 2015

- Syrian Father and Child After Bombing – 2016

- Vietnam War Napalm Girl – Nick Ut, 1972

- Saigon Execution – Eddie Adams, 1968

- Tank Man, Piazza Tienanmen – Jeff Widener, 1989

- Paris Student Protests – 1968, diversi autori

- Chilean Coup Protests – 1973, Sergio Larrain

- Nicaragua Revolution Street Scene – Susan Meiselas, 1979

- Soweto Youth Protest – Sam Nzima, 1976

- Kent State Shooting – John Filo, 1970

- Solidarity Rally, Poland – Chris Niedenthal, 1980

- Tiananmen Protests Crowd – Stuart Franklin, 1989

- Fall of Berlin Wall – Peter Leibing, 1989

- Chile Pinochet Arrest Protest – 1998, anonim

- Anti-Apartheid March, South Africa – Paul Weinberg, 1989

- Occupy Wall Street Protest – 2011, diversi autori

- Women’s March, USA – 2017, diversi autori

- Hong Kong Umbrella Protest – 2014, diversi autori

- Arab Spring Cairo Demonstration – 2011, Yuri Kozyrev

- Syrian Refugee March to Europe – 2015, Mauri König

- Charlottesville Counter-Protests – 2017, diversi autori

- Anti-GMO Protest, Europe – 2008, anonimo

- Black Lives Matter March – 2015, diversi autori

- Dakota Access Pipeline Protest – 2016, Chase Iron Eyes

- Venezuelan Street Protests – 2017, Ronaldo Schemidt

- Belarus Opposition Rally – 2020, diversi autori

- Myanmar Military Coup Protest – 2021, diversi autori

Fotografia contemporanea e digitale: 1990–oggi

Con l’avvento degli anni Novanta e l’espansione della tecnologia digitale, la fotografia entrò in una nuova era, caratterizzata da accelerazione tecnologica, precisione tecnica e libertà espressiva. L’introduzione dei sensori digitali, delle reflex digitali e dei software di post-produzione trasformò il processo creativo, permettendo di catturare immagini con dettaglio, gamma dinamica e possibilità di manipolazione impossibili con la pellicola tradizionale.

Un esempio emblematico è rappresentato dalla famosa fotografia di Steve McCurry, “Afghan Girl” (1992, ristampa digitale). Realizzata originariamente su pellicola Kodachrome e successivamente digitalizzata ad alta risoluzione, l’immagine cattura il volto della giovane rifugiata con un obiettivo 105 mm e messa a fuoco selettiva. L’uso della luce naturale e la saturazione dei colori creano un impatto emotivo immediato, rendendo la fotografia un’icona globale della crisi dei rifugiati. Questa immagine dimostra come il digitale permetta di preservare e amplificare la qualità di scatti storici, mantenendo intatta la loro forza visiva.

Nel fotogiornalismo contemporaneo, immagini come “Falling Man” (Richard Drew, 2001) e i reportage dalla Siria realizzati da fotografi freelance utilizzando sensori digitali ad alta sensibilità e obiettivi rapidi illustrano come la tecnologia digitale consenta di congelare l’azione in condizioni di luce difficili, mantenendo nitidezza e leggibilità. L’utilizzo di tempi di posa brevissimi e ISO elevati permette di documentare eventi traumatici e complessi, rendendo ogni scatto immediatamente comprensibile e potente sul piano narrativo.

La fotografia scientifica contemporanea ha raggiunto nuove vette con immagini come Hubble Deep Field (1995) o Pale Blue Dot (Voyager 1, 1990). Qui, la combinazione di esposizioni multiple digitali, filtri ottici e sensori ad altissima risoluzione ha permesso di catturare dettagli infinitesimali di galassie lontane o la posizione della Terra nello spazio cosmico. Ogni scelta tecnica – dalla lunghezza focale ai filtri di colore – contribuisce a rendere l’immagine non solo scientificamente utile, ma anche esteticamente potente, trasformando dati complessi in esperienze visive straordinarie.

Nel campo della cultura pop, fotografie come “Diana Spencer” (Annie Leibovitz, anni ’90) e ritratti di Barack Obama (Pete Souza, 2008) mostrano come la fotografia digitale consenta un controllo completo della luce artificiale e naturale, profondità di campo e composizione, trasformando ritratti pubblici e iconici in immagini memorabili. La precisione tecnica è fondamentale: pellicole digitali o sensori ad alta risoluzione, obiettivi luminosi e bilanciamento cromatico accurato permettono di enfatizzare dettagli e texture, creando fotografie che diventano simboli culturali.

La documentazione di movimenti sociali e proteste globali ha trovato nel digitale uno strumento indispensabile. Occupy Wall Street (2011), Hong Kong Protests (2014–2019) e le immagini legate a Black Lives Matter (2020) sfruttano fotocamere digitali con ISO elevati e ottiche rapide, permettendo di cogliere gesti simbolici e movimenti della folla in condizioni dinamiche. La profondità di campo ridotta e la messa a fuoco selettiva contribuiscono a isolare soggetti chiave, conferendo forza narrativa agli scatti.

Anche la fotografia ambientale e scientifica contemporanea ha beneficiato del digitale. Immagini di ice caps e cambiamenti climatici (anni 2000–oggi), spesso catturate con droni e sensori digitali ad alta risoluzione, combinano dettagli estremi e composizione estetica per raccontare fenomeni naturali in modo chiaro e impattante. La possibilità di post-elaborazione digitale permette di correggere esposizione e bilanciamento colore, garantendo precisione scientifica e valore visivo simultaneamente.

In sintesi, il periodo 1990–oggi dimostra come la fotografia digitale abbia trasformato la disciplina in un linguaggio universale e multidisciplinare, capace di attraversare arte, scienza, cronaca e cultura pop. La padronanza dei sensori, della luce, dell’obiettivo e della post-produzione diventa essenziale per produrre immagini capaci di comunicare immediatamente emozione, informazione e bellezza, rendendo la fotografia contemporanea uno strumento potente di documentazione, narrazione e sperimentazione estetica.

Elenco delle principali fotografie di questo periodo storico

- Earth from Mars – NASA, 1997

- Afghan Girl – Steve McCurry, 1992 (ristampa digitale)

- Tank Man – Jeff Widener, 1990 (re-diffusione digitale)

- Ritratti di Diana Spencer – Annie Leibovitz, 1990–1997

- Falling Man – Richard Drew, 2001

- The Falling Soldier (reinterpretazione digitale) – Robert Capa, versione digitale contemporanea

- V-J Day in Times Square (ristampa digitale) – Alfred Eisenstaedt, 1945

- Afghanistan Refugees – James Nachtwey, 2001–2010

- Hubble Deep Field – NASA, 1995

- War in Syria – Paul Conroy e altri freelance, 2011–oggi

- Afghan Girl (social reinterpretation) – Steve McCurry / documentazione contemporanea

- Pale Blue Dot – NASA, 1990

- Iraq War Children – Steve McCurry, 2003–2010

- Global Warming Ice Caps – fotografi scientifici vari, 2000–oggi

- Barack Obama’s Victory Speech – Pete Souza, 2008

- Occupy Wall Street – fotografi freelance, 2011

- Refugees in Lesbos – fotografi freelance, 2015

- Hong Kong Protests – fotografi freelance, 2014–2019

- COVID-19 Pandemic – fotografi freelance, 2020–2021

- Black Lives Matter Protests – fotografi freelance, 2020

- Superstorm Sandy – fotografi freelance, 2012

- Syrian Refugee Child in Sea – Nilüfer Demir, 2015

- Arab Spring Tahrir Square – Mahmoud Khaled, 2011

- Earth at Night – NASA, 2012

- Nepal Earthquake Aftermath – Adrees Latif, 2015

- California Wildfires – fotografi freelance, 2018

- LGBTQ Pride March NYC – Dan Winters, 2019

- Amazon Rainforest Fires – fotografi scientifici, 2019

- Paris Climate March – fotografo freelance, 2015

- Notre Dame Fire – fotografi freelance, 2019

- Migrant Caravan, Mexico – Reuters, 2018

- Hong Kong Umbrella Movement – Anthony Kwan, 2014

- George Floyd Memorial Protests – fotografi freelance, 2020

- Australian Bushfires – David Mariuz, 2020

- U.S. Capitol Attack – Getty Images / fotografi freelance, 2021

- Greta Thunberg Climate Protest – fotografi freelance, 2019

- Lebanon Explosion Port – Mohamed Azakir, 2020

- Taliban Takeover Kabul – 2021, fotografi freelance

- Mars Rover Self-Portrait – NASA / Curiosity, 2019

- COVID-19 Frontline Healthcare Workers – fotografi freelance, 2020

Sono Manuela, autrice e amministratrice del sito web www.storiadellafotografia.com. La mia passione per la fotografia è nata molti anni fa, e da allora ho dedicato la mia vita professionale a esplorare e condividere la sua storia affascinante.

Con una solida formazione accademica in storia dell’arte, ho sviluppato una profonda comprensione delle intersezioni tra fotografia, cultura e società. Credo fermamente che la fotografia non sia solo una forma d’arte, ma anche un potente strumento di comunicazione e un prezioso archivio della nostra memoria collettiva.

La mia esperienza si estende oltre la scrittura; curo mostre fotografiche e pubblico articoli su riviste specializzate. Ho un occhio attento ai dettagli e cerco sempre di contestualizzare le opere fotografiche all’interno delle correnti storiche e sociali.

Attraverso il mio sito, offro una panoramica completa delle tappe fondamentali della fotografia, dai primi esperimenti ottocenteschi alle tecnologie digitali contemporanee. La mia missione è educare e ispirare, sottolineando l’importanza della fotografia come linguaggio universale.

Sono anche una sostenitrice della conservazione della memoria visiva. Ritengo che le immagini abbiano il potere di raccontare storie e preservare momenti significativi. Con un approccio critico e riflessivo, invito i miei lettori a considerare il valore estetico e l’impatto culturale delle fotografie.

Oltre al mio lavoro online, sono autrice di libri dedicati alla fotografia. La mia dedizione a questo campo continua a ispirare coloro che si avvicinano a questa forma d’arte. Il mio obiettivo è presentare la fotografia in modo chiaro e professionale, dimostrando la mia passione e competenza. Cerco di mantenere un equilibrio tra un tono formale e un registro comunicativo accessibile, per coinvolgere un pubblico ampio.