Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) fu il primo a riuscire a fissare permanentemente un’immagine fotografica nel 1826, utilizzando una tecnica chiamata eliografia 1. La sua collaborazione con Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) portò allo sviluppo del dagherrotipo, presentato ufficialmente al mondo il 19 agosto 1839 12. William Henry Fox Talbot sviluppò parallelamente la calotipia o talbotipia, brevettata nel 1841, che introdusse il rivoluzionario concetto di negativo-positivo 9. Frederick Scott Archer (1813-1857) inventò nel 1851 il processo al collodio umido, che combinava la qualità del dagherrotipo con la riproducibilità della calotipia 1316. Richard Leach Maddox perfezionò nel 1871 l’emulsione alla gelatina bromuro d’argento, che segnò l’inizio della fotografia moderna 1438.

Le prime tecniche fotografiche: dall’eliografia al dagherrotipo

La nascita della fotografia si deve agli esperimenti pionieristici di Joseph Nicéphore Niépce, che nel 1826 riuscì a ottenere la prima immagine fotografica permanente utilizzando una camera oscura e una lastra di stagno sensibilizzata con bitume di Giudea 14. Questa tecnica, chiamata eliografia, richiedeva un tempo di esposizione di circa otto ore per catturare la famosa “Vista dalla finestra a Le Gras” 1. Il processo si basava sulla proprietà del bitume di Giudea di indurirsi quando esposto alla luce, creando un’immagine in rilievo che poteva essere successivamente incisa 41.

La collaborazione tra Niépce e Louis Daguerre dal 1829 portò al perfezionamento di questa tecnica primitiva 33. Dopo la morte di Niépce nel 1833, Daguerre continuò gli esperimenti sviluppando quello che sarebbe diventato il dagherrotipo 3335. Il processo dagherrotipico si articolava in sei fasi fondamentali: la lucidatura di una lastra di rame argentata per elettrolisi, la sensibilizzazione mediante esposizione a vapori di iodio fino a formare uno strato di ioduro d’argento di colore giallo-arancio, l’esposizione alla luce nella camera fotografica, lo sviluppo con vapori di mercurio riscaldati a circa 60°C, la stabilizzazione con tiosolfato di sodio e infine il confezionamento in un astuccio protettivo 6.

La qualità dell’immagine dagherrotipica era straordinaria per l’epoca, con dettagli nitidi e una gamma tonale eccellente 6. Il risultato finale presentava le luci rappresentate dal deposito lattescente dell’amalgama mercurio-argento, mentre i neri erano costituiti dalla lastra argentata lucida 6. Questa caratteristica rendeva necessario osservare l’immagine con un’angolazione particolare, facendo specchiare un fondo scuro nell’argento 6. I tempi di esposizione, inizialmente di 20-30 minuti, furono successivamente ridotti a circa 30 secondi grazie ai miglioramenti delle ottiche e dei procedimenti chimici 6.

Il dagherrotipo presentava vantaggi e limitazioni significative. La qualità dell’immagine era superiore a qualsiasi altro processo dell’epoca, ma ogni lastra costituiva un esemplare unico non riproducibile 6. I costi elevati delle lastre argentine limitavano le dimensioni delle immagini, mentre la difficoltà di osservazione richiedeva spesso la colorazione manuale o l’uso di astucci speciali 6. Nonostante questi limiti, il dagherrotipo si diffuse rapidamente in Europa e America, suscitando l’interesse dei circoli intellettuali e stabilendo le basi dell’industria fotografica 6.

La rivoluzione del negativo-positivo: la calotipia di Talbot

William Henry Fox Talbot rivoluzionò la fotografia introducendo il concetto di negativo-positivo con la sua calotipia o talbotipia, sviluppata a partire dal 1833 e brevettata nel 1841 910. Questo processo nasceva dalla frustrazione di Talbot durante i suoi tentativi di disegno con la camera lucida sulle rive del lago di Como 9. Tornato in Inghilterra, iniziò i suoi esperimenti per fissare le immagini su carta, immergendo fogli di carta di alta qualità in una soluzione di sale da cucina e nitrato d’argento, provocando la formazione di cloruro d’argento 912.

Il processo calotipico prevedeva la preparazione di un negativo fotografico su carta ordinaria da scrivere, resa fotosensibile attraverso successive spennellature e bagni in soluzioni di nitrato d’argento, ioduro di potassio e acido gallico 11. La carta trattata veniva esposta alla luce solare per un tempo variabile, solitamente tra i 10 e i 60 secondi, producendo un’immagine latente che veniva poi sviluppata con acido gallico e nitrato d’argento 1112. Il fissaggio avveniva mediante iposolfito di sodio, scoperto da John Herschel 9.

La stampa del positivo utilizzava il metodo a contatto: il negativo veniva appoggiato sopra un foglio di carta fotosensibile ed esposto alla luce solare 11. I raggi luminosi attraversavano le zone traslucide del negativo, imprimendo l’immagine al positivo 11. Questo processo permetteva di ottenere multiple copie da un singolo negativo, superando la limitazione fondamentale del dagherrotipo 1112. Il risultato finale presentava una tonalità caratteristica bruno-rosso intenso 12.

Gustave Le Gray suggerì nel 1851 di cerare la carta per migliorare la trasparenza e la conservazione del negativo 12. Questa modifica aumentava significativamente la qualità delle stampe finali 10. Il calotipo presentava caratteristiche estetiche distintive: l’effetto sfumato prodotto dalla grana della carta del negativo conferiva alle immagini una qualità pittorica apprezzata dagli artisti fotografici 11. Tuttavia, questa stessa caratteristica comportava una perdita di nitidezza rispetto ai dagherrotipi 11.

La versatilità del sistema negativo-positivo permetteva una grande ricchezza di variazioni durante la fase di stampa, consentendo di sperimentare con diversi toni, contrasti e tipi di carta 11. Talbot dimostrò le potenzialità del suo processo pubblicando “The Pencil of Nature” (1844-1846), il primo libro commerciale illustrato con fotografie 1045. Quest’opera conteneva 24 stampe calotipiche incollate a mano, dimostrando le diverse applicazioni della nuova tecnologia 45. Il libro rappresentava un milestone nella storia della fotografia e dell’editoria, paragonabile all’invenzione dei caratteri mobili di Gutenberg 45.

Il processo al collodio umido: la sintesi tra qualità e riproducibilità

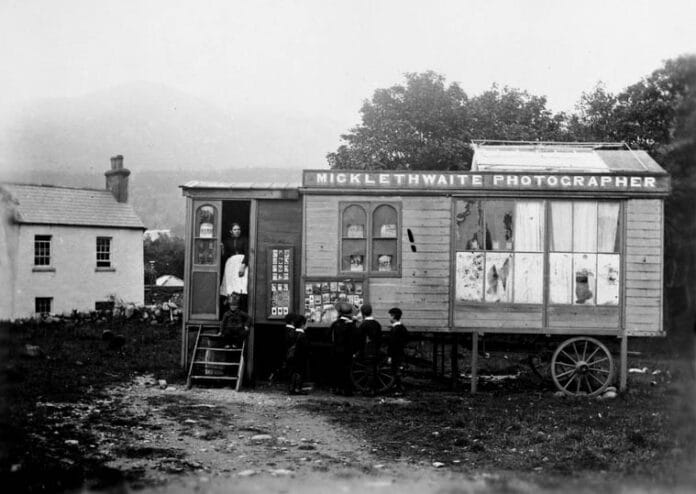

Frederick Scott Archer rivoluzionò nuovamente la fotografia nel 1851 introducendo il processo al collodio umido, che combinava la straordinaria qualità del dagherrotipo con la riproducibilità della calotipia 131640. Archer, originariamente scultore, utilizzava la fotografia per catturare immagini dei suoi soggetti ma era insoddisfatto della bassa definizione della calotipia e dei lunghi tempi di esposizione richiesti 36. La sua innovazione consisteva nell’applicare su lastre di vetro o metallo il collodio miscelato con altre sostanze chimiche come il nitrato d’argento per renderle sensibili alla luce 13.

Il collodio, una soluzione di nitrocellulosa in etere e alcool, fungeva da legante per l’emulsione fotosensibile 16. Il processo richiedeva che la lastra venisse preparata, esposta e sviluppata mentre il collodio rimaneva umido, da cui il nome della tecnica 16. Una volta che il collodio si asciugava, i tempi di esposizione si allungavano considerevolmente, costringendo i fotografi a lavorare vicino ai propri studi o a trasportare laboratori portatili 40. Questa limitazione, pur rappresentando una sfida logistica, garantiva risultati di qualità eccezionale 40.

I tempi di esposizione del collodio umido erano rivoluzionari per l’epoca: da 3 a 20 secondi rispetto ai minuti richiesti dalle tecniche precedenti 40. Questo miglioramento era dovuto non solo alla maggiore sensibilità dell’emulsione, ma anche all’introduzione di nuovi obiettivi con schema Petzval che miglioravano significativamente la “velocità” delle lenti 40. Si passava da lenti f/11-f/16 a lenti f/3,7, riducendo drasticamente i tempi necessari per l’esposizione 40.

Il processo al collodio umido si suddivideva in due varianti principali: l’ambrotipia e la ferrotipia. L’ambrotipia, sviluppata da Archer e Peter Fry nel 1851 ma perfezionata e brevettata da James Ambrose Cutting nel 1854, utilizzava lastre di vetro per produrre immagini positive 47. Il trucco consisteva nel schiarire ulteriormente i toni del collodio mediante un trattamento chimico con cloruro di mercurio o acido nitrico, seguito dalla verniciatura del verso con lacca nera o dall’uso di un panno scuro per creare l’effetto positivo 47.

La ferrotipia o melinotipo, introdotta da Hamilton Smith nel 1856, utilizzava invece sottili lastre di metallo laccate o smaltate per produrre immagini positive 1316. Questa tecnica divenne estremamente popolare come forma di fotografia più accessibile economicamente, avendo un ruolo fondamentale nella democratizzazione della fotografia durante il XIX secolo 13. Entrambi i processi richiedevano lo stesso procedimento di creazione basato sull’intuizione di Archer di utilizzare il collodio come “collante” per gli alogenuri d’argento 40.

L’avvento della gelatina bromuro: verso la fotografia moderna

L’inglese Richard Leach Maddox pubblicò nel 1871 un articolo rivoluzionario sul “British Journal of Photography” presentando la ricetta chimica di una nuova emulsione fotografica ottenuta con la gelatina 38. Maddox aveva sciolto nella gelatina il bromuro di cadmio e il nitrato d’argento, formando per reazione il bromuro d’argento, una miscela che soppiantò rapidamente quella al collodio 38. Questa innovazione apportò un grande salto di qualità al procedimento fotografico negativo-positivo, stimolando l’interesse dell’industria verso la fotografia intorno al 1880 38.

Charles Harper Bennett perfezionò nel 1878 il processo di Maddox, riuscendo a migliorare significativamente la sensibilità del gelatino-bromuro 14. Il segreto consisteva nel lasciare asciugare per più tempo la lastra emulsionata, ottenendo una sensibilità tale da ridurre il tempo di esposizione a un quarto di secondo 14. Questo risultato avvicinava il concetto di istantanea fotografica, rivoluzionando completamente la pratica fotografica 14. Le placche secche al gelatino-bromuro di argento iniziarono a essere fabbricate industrialmente, permettendo ai fotografi di acquistarle in confezioni pronte all’uso 14.

La produzione industriale delle lastre fotografiche rappresentava un cambiamento paradigmatico rispetto ai processi precedenti che richiedevano la preparazione manuale dell’emulsione 14. Le lastre potevano essere caricate nei chassis al buio e sviluppate giorni dopo l’esposizione, eliminando la necessità di laboratori portatili 14. Tra i principali produttori di lastre secche si distinse A. Lumière & ses fils di Lione, che ricevette numerosi premi tra il 1889 e il 1900, insieme ad altri produttori come Guilleminot et Cie. e Agfa 14.

L’emulsione alla gelatina produsse incredibili miglioramenti nella qualità delle immagini grazie alla sua maggiore sensibilità e velocità di esposizione 38. Questa caratteristica permetteva di fissare in una frazione di secondo soggetti in movimento, aprendo nuove possibilità creative e documentarie 38. La maggiore sensibilità stimolò anche lo sviluppo dell’indotto fotografico: ottiche, apparecchi fotografici e carte per i positivi ebbero un notevole impulso 38. Fu proprio in questo periodo che il legame tra pittura e fotografia si intensificò, con la prima sempre più orientata verso una scienza della visione e la seconda considerata strumento ineguagliabile per arte e scienze 38.

Nonostante i progressi, le emulsioni rimanevano parzialmente sensibili allo spettro luminoso, risultando insensibili al rosso e all’arancione, caratteristica che le faceva definire ortocromatiche 38. Hermann Wilhelm Vogel, chimico e insegnante di fotografia alla Technische Hochschule di Berlino, condusse nel 1873 esperimenti fondamentali sulla sensibilità dell’emulsione fotografica ai colori 38. Vogel scoprì che aggiungendo specifici coloranti all’emulsione era possibile estendere la sensibilità spettrale, gettando le basi per lo sviluppo delle emulsioni pancromatiche 38. La fine del XIX secolo vide l’applicazione del processo gelatino-bromuro anche alla sensibilizzazione della carta fotografica, divenendo il tipo di carta più utilizzato nel XX secolo 14.

La chimica dello sviluppo fotografico

I processi chimici dello sviluppo fotografico si fondano sulla capacità della luce di modificare le molecole di sostanze fotosensibili 41. Fin dal Medioevo, gli alchimisti studiavano composti che cambiavano colore quando esposti alla luce 41. Nel XVIII secolo, gli scienziati Schulze e Wedgwood apportarono sviluppi cruciali: durante esperimenti con carbonato di calcio, acqua regia, acido nitrico e argento, scoprirono che il cloruro d’argento ottenuto reagiva alla luce cambiando colore 41. A questa sostanza fu dato il nome di scotophorus, letteralmente “portatrice di tenebre” 41.

Thomas Wedgwood sperimentò l’utilizzo del nitrato d’argento immergendo fogli di carta nella soluzione e esponendoli alla luce dopo aver posto degli oggetti sopra 41. Osservò che dove la luce colpiva il foglio, la sostanza si anneriva, mentre rimaneva chiara nelle zone coperte 41. Purtroppo queste immagini non si stabilizzavano e perdevano rapidamente contrasto se mantenute alla luce 41. La soluzione definitiva al problema della stabilizzazione richiedeva l’utilizzo dell’iposolfito di sodio, scoperto successivamente da John Herschel 9.

Lo sviluppo fotografico trasforma l’immagine latente in un’immagine visibile mediante processi di riduzione chimica 1921. L’azione del bagno di sviluppo consiste nel ridurre ad argento metallico tutti gli ioni argento dei cristalli in cui si è formata l’immagine latente, ottenendo il completo annerimento di quelli precedentemente esposti 21. Un cristallo di alogenuro d’argento (AgX) contiene 10⁸-10⁹ ioni argento: durante l’esposizione ne vengono trasformati in argento metallico solo poche decine, mentre la riduzione dei rimanenti ioni argento è realizzata dallo sviluppo 21.

I rivelatori sono sostanze riducenti capaci di cedere elettroni, continuando l’azione iniziata dalla luce durante l’esposizione 21. Un normale sviluppo fotografico contiene, oltre al rivelatore, un regolatore del pH (tampone chimico), un antivelo, un antiossidante che preserva dall’ossidazione atmosferica e altre sostanze ausiliarie 21. La gelatina che contiene i cristalli di alogenuro è praticamente insolubile in acqua fredda e soggetta solo a leggero rigonfiamento 21. In acqua calda si ha dissoluzione completa, rendendo pericolosa una temperatura di 28-30°C per l’integrità dello strato emulsionale 21.

I bagni di sviluppo sono tipicamente alcalini, talvolta con pH superiore a 10 21. A contatto con la soluzione alcalina, la gelatina si rigonfia fortemente permettendo alle molecole del rivelatore di raggiungere i cristalli da sviluppare 21. L’acido gallico rappresenta uno dei rivelatori storici più importanti, utilizzato fin dai primi processi fotografici 42. La sua azione si basa su una reazione di ossido-riduzione dove l’idrochinone viene ossidato a chinone mentre l’argento viene ridotto ad argento metallico 21. Il processo di fissaggio utilizza soluzioni di tiosolfato di sodio o tiosolfato di ammonio che rendono solubile il bromuro d’argento non ridotto dall’azione dello sviluppo 22.

L’era industriale: Kodak e la democratizzazione della fotografia

George Eastman (1854-1932) rivoluzionò l’industria fotografica fondando la Eastman Kodak Company e rendendo la fotografia accessibile al grande pubblico 2437. Lavorando come impiegato di banca negli anni 1870, Eastman si interessò alla fotografia e sviluppò nel 1879 una macchina per rivestire le lastre secche 37. Nel 1881 fondò la Eastman Dry Plate Company con Henry Strong, dove Eastman fungeva da tesoriere gestendo la maggior parte delle funzioni esecutive 37. Parallelamente, iniziò esperimenti per creare una pellicola flessibile in rotolo che potesse sostituire completamente le lastre 37.

Nel 1885 Eastman ricevette il brevetto per una pellicola in rotolo, concentrandosi poi sulla creazione di una camera fotografica per utilizzarla 37. Nel 1888 brevettò e lanciò la fotocamera Kodak, il cui nome era una parola inventata dallo stesso Eastman 37. La camera veniva venduta già caricata con pellicola sufficiente per 100 esposizioni 37. Quando tutte le esposizioni erano state effettuate, il fotografo spediva l’intera camera all’azienda Eastman a Rochester insieme a 10 dollari 37. L’azienda sviluppava la pellicola, stampava ogni esposizione, caricava un nuovo rotolo e rispediva camera e stampe al cliente 37.

La separazione tra la ripresa fotografica e il difficile processo di sviluppo era rivoluzionaria e rese la fotografia più accessibile agli amatori 37. Lo slogan coniato da Eastman, “You press the button, we do the rest” (Voi premete il pulsante, noi facciamo il resto), divenne onnipresente e simbolico della democratizzazione fotografica 2437. La fotocamera fu immediatamente popolare presso il pubblico e già nell’agosto 1888 Eastman faticava a soddisfare gli ordini 37. La Eastman Dry Plate Company fu riorganizzata come Eastman Company nel 1889 e incorporata come Eastman Kodak nel 1892 37.

Eastman riconobbe che la maggior parte dei ricavi sarebbe derivata dalla vendita di pellicole aggiuntive piuttosto che dalle fotocamere, concentrandosi sulla produzione di pellicola 37. Fornendo pellicola di qualità e conveniente a ogni produttore di fotocamere, Kodak riuscì a trasformare i concorrenti in partner commerciali de facto 37. Nel 1889 brevettò i processi per la prima pellicola di nitrocellulosa insieme al chimico Henry Reichenbach 37. Kodak perseguì un monopolio sulla pellicola attraverso brevetti e acquisizioni, sperimentando una crescita rapida 37.

Nel 1896 Kodak era il principale fornitore di pellicola a livello internazionale, e nel 1915 l’azienda era il più grande datore di lavoro di Rochester con oltre 8.000 dipendenti e guadagni annuali di 15,7 milioni di dollari 37. Nel 1963 Kodak inventò la pellicola 126 Instamatic, una pellicola da 35mm chiusa in una cartuccia asimmetrica che bastava inserire nel retro della fotocamera, evitando di caricare il classico rullino 24. Edwin Land brevettò nel 1929 una pellicola per lo sviluppo istantaneo, che permise alla Polaroid di vendere milioni di apparecchi per fotografie autosviluppanti 31. Negli anni settanta Kodak iniziò la produzione di pellicole autosviluppanti Kodak Instant, che erano rettangolari con immagini di 9×6,8 cm, ma dopo aver perso una battaglia di brevetti con Polaroid, abbandonò questo business nel 1986 24.

L’era del colore e i processi cromogenici

Il vero salto in avanti arrivò con l’affermarsi dei processi a colori, a partire dal XIX secolo con le prime prove di base stenopeica cromatica, ma soprattutto con la commercializzazione, nel 1935, del Kodachrome da parte di Eastman Kodak. La pellicola Kodachrome sfruttava tre strati di emulsione bicomposta, ciascuno sensibile a una diversa banda di frequenza (rosso, verde, blu). Il bagno di sviluppo cromogenico era uno dei più complessi: richiedeva fasi multiple di sviluppo selettivo, intercalazione di soluzioni di ricopertura (re-exposure) e la straordinaria precisione dell’ordine e dei tempi di ogni immersione.

Parallelamente, nel 1942, Agfa introdusse l’Agfacolor, un sistema “integrato” nel quale i materiali di sviluppo contenevano già i coloranti precursori (coupler) nell’emulsione. Questo permise di semplificare notevolmente il procedimento: il bagno di sviluppo attivava simultaneamente la formazione dei grani di argento e la reazione con i coupler, formando direttamente i coloranti nelle tre bande tonali. La fase di sbianchimento (bleach) trasformava l’argento in sali solubili, seguita da un fissaggio che eliminava gli scarti metallici.

Le pellicole cromogeniche rappresentarono il paradigma per la stampa a colori: il Cibachrome (poi Ilfochrome) introdusse il concetto di stampa diretta su carta contenente i coupler, ottenendo stampe di straordinaria stabilità e saturazione. Lo sviluppo di processi RA-4 per carta fotografica su base al gelatino-argento fu un altro passaggio chiave: il bagno di sviluppo a temperatura controllata (38 °C) attivava la formazione dei coloranti in situ, mentre il fissaggio e il lavaggio definitivo garantivano la neutralità dei bianchi e la durata nel tempo.

I processi moderni di sviluppo delle pellicole

Lo sviluppo delle pellicole fotografiche moderne si articola principalmente in tre processi standardizzati: C-41, E-6 e B&N (bianco e nero), corrispondenti ai tre tipi principali di pellicole 23. Il processo C-41 è il più comune e viene utilizzato per sviluppare la maggior parte delle pellicole a colori negative 23. Introdotto da Kodak nel 1972, produce immagini negative dove i colori sono invertiti sulla pellicola 23. Altri produttori utilizzano processi equivalenti con denominazioni diverse: CN-16 di Fuji, CNK-4 di Konica e AP-70 di AGFA 23.

Il processo E-6 viene utilizzato per sviluppare le pellicole positive a colori, note anche come pellicole reversal o diapositive 23. Sebbene produca immagini a colori come il C-41, i risultati sono molto diversi a causa dei differenti processi chimici coinvolti 23. Le diapositive presentano colori più saturi e contrasto maggiore rispetto ai negativi, ma richiedono una precisione di esposizione superiore 23. Il processo E-6 è meno comune oggi e non è offerto da tutti i laboratori fotografici 23.

Il processo bianco e nero produce immagini negative monocromatiche ed è considerato il più semplice dei tre tipi principali di sviluppo 23. La relativa semplicità lo rende una scelta popolare per chi inizia a sviluppare autonomamente in casa 23. Il processo prevede tipicamente tre fasi: sviluppo, arresto e fissaggio 5. Il bagno di sviluppo utilizza agenti riducenti che trasformano l’immagine latente in argento metallico visibile 5. Il bagno di arresto, solitamente acido acetico diluito, ferma l’azione del rivelatore 5. Il fissaggio elimina gli alogenuri d’argento non esposti mediante tiosolfato di sodio o tiosolfato di ammonio 522.

Lo sviluppo avviene in contenitori cilindrici chiamati tank a prova di luce, dove la pellicola viene avvolta preventivamente in spirali apposite 5. L’unica operazione da condurre al buio è il caricamento della spirale 5. Le fasi successive possono essere eseguite in piena luce grazie alla tenuta del tank 5. I parametri critici includono temperatura (tipicamente 20°C per il bianco e nero), tempo di sviluppo (variabile da 5 a 20 minuti secondo il tipo di pellicola e rivelatore), e agitazione controllata per garantire uniformità 21.

L’utilizzo del tipo di sviluppo errato per la pellicola utilizzata è noto come cross-processing ed è una tecnica sperimentale diffusa che produce risultati inaspettati 23. Lo sviluppo di una pellicola color negativa con prodotti chimici E-6, o viceversa, genera alterazioni cromatiche e di contrasto che vengono sfruttate creativamente 23. I tempi di sviluppo moderni sono notevolmente ridotti rispetto ai processi storici: il C-41 richiede circa 3 minuti e 15 secondi a 38°C, mentre l’E-6 necessita di circa 6 minuti attraverso diverse fasi chimiche 18. La standardizzazione industriale ha permesso lo sviluppo automatizzato con macchine processar che garantiscono risultati costanti e riproducibili 18.

La rivoluzione della Lomografia

Nella seconda metà del Novecento emerse un movimento che trasformò l’approccio amatoriale alla fotografia: la Lomografia. Nato spontaneamente dalle fotocamere Lomo LC-A sovietiche importate a Vienna nei primi anni Ottanta, il fenomeno si basò su caratteristiche tecniche ben precise: ottiche plastiche con aberrazioni cromatiche pronunciate, esposizioni doppie spontanee e grana marcata. I bagni di sviluppo utilizzati nella comunità Lomografica non seguivano quasi mai i protocolli standard: molti appassionati adottavano processi fai-da-te, come lo sviluppo in tanica meccanica (Paterson 2), con kit chimici a bassa sensibilità ISO e diluizioni inconsuete (1+50 o 1+100 di concentrato).

L’aspetto più rivoluzionario fu la consapevolezza che la variabilità dei parametri (temperatura leggermente superiore di 1–2 °C, agitazione minima o intermittente, tempi di sviluppo allungati) poteva generare effetti estetici: dominanti di colore, vignettature estreme, grana accentuata. Il cross-processing, ossia lo sviluppo di pellicole negative in chimici per diapositive (e viceversa), divenne pratica comune, dando vita a toni surreali e saturazioni forti.

Questa cultura di sperimentazione restituiva al fotografo il controllo totale sullo sviluppo, in contrasto con la standardizzazione industriale. Molte guide tecniche Lomografiche includono tabelle di conversione tra tempi di sviluppo consigliati e tempi reali in base a differenti marche di chimici, oltre a suggerimenti per la gestione manuale della temperatura con metodi casalinghi (vasche termoisolate, termometri analogici, aggiunta di acqua calda in momenti prestabiliti).

La rivoluzione digitale: dal sensore al file

La fotografia digitale nacque dalla necessità di trasmettere immagini a lunghissima distanza da satelliti artificiali e missioni spaziali 25. Nel 1975 Steven Sasson, ricercatore della Kodak, sviluppò la prima fotocamera digitale che aveva l’ambizione di superare la pellicola 2526. Il primo prototipo era in grado di riprodurre un’immagine a una risoluzione di 0,01 megapixel con dati registrati su cassetta magnetica 25. Sasson lavorò sulla tecnologia CCD (Charged Coupled Device), un sensore capace di catturare la luce in due dimensioni trasformandola in segnale elettrico 25.

La digitalizzazione delle immagini richiese la trasformazione degli impulsi elettrici in segnale binario 25. Nel 1978 venne depositato il brevetto, ma ci vollero ancora anni di sviluppo prima che la qualità dell’immagine divenisse sufficientemente accettabile 25. Russell A. Kirsch progettò nel 1957 il primo scanner digitale, utilizzato per scannerizzare la foto del figlio Walden 26. Questi lavori posero le basi per le future macchine digitali 26. Sony presentò nel 1981 la fotocamera Mavica, che salvava il segnale analogico del sensore CCD su nastro magnetico esterno 26.

I sensori CCD e CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) funzionano su tecnologie diverse di imaging 2832. Nei sensori CCD, gli elettroni provenienti dal fotodiodo vengono catturati in una serie di condensatori e quindi amplificati 28. In un sensore CMOS, gli elettroni si muovono attraverso transistor collegati a ciascun pixel, con ogni pixel che riceve trattamento individuale 2832. I sensori CCD offrono qualità dell’immagine superiore con basso fattore di rumore, ma richiedono più energia 32. I sensori CMOS sono meno costosi e offrono maggiore durata della batteria, ma tradizionalmente presentavano qualità inferiore 32.

I sensori utilizzano l’effetto fotoelettrico: quando un fotone viene assorbito in un atomo, introduce energia negli elettroni 28. Se viene assorbita sufficiente energia, l’atomo espelle elettroni creando carica negativa nel materiale semiconduttore 28. L’area di assorbimento della luce è chiamata fotodiodo 28. I fotodiodi sono disposti in array capaci di misurare colore e intensità della luce concentrata sulla superficie 28. Un sensore CCD utilizza un otturatore globale che cattura tutta la luce quasi contemporaneamente, mentre i sensori CMOS utilizzano una tapparella che scansiona l’immagine sequenzialmente 32.

L’elaborazione digitale dei segnali (DSP) è fondamentale per convertire i segnali analogici del sensore in immagini digitali 29. Il processo richiede convertitori analogico-digitali per trasformare i segnali elettrici in dati numerici 29. I vantaggi includono l’applicazione di tecniche di rilevamento e correzione automatica degli errori e minor vulnerabilità ai rumori 29. I file possono essere salvati in formati diversi: RAW mantiene tutti i dati grezzi del sensore permettendo elaborazioni successive, mentre JPEG applica compressione con perdita ma produce file immediatamente utilizzabili 30. Il formato RAW permette di modificare parametri come bilanciamento del bianco, spazio colore e profili di correzione durante la post-produzione 30.

Le opere principali nella storia dello sviluppo fotografico

La prima opera fotografica permanente della storia è “Vista dalla finestra a Le Gras” di Joseph Nicéphore Niépce, realizzata nel 1826 utilizzando la tecnica dell’eliografia 144. Questa immagine, impressa su una lastra di stagno di 20×25 cm con un tempo di esposizione di otto ore, mostra la vista dalla finestra dell’abitazione di Niépce a Saint-Loup-de-Varennes 1. L’opera rappresenta il primo successo nella fissazione permanente di un’immagine catturata tramite camera oscura, stabilendo i principi fondamentali della fotografia 144.

Louis Daguerre produsse numerosi dagherrotipi significativi, tra cui il celebre ritratto di Abraham Lincoln del 1846, considerato uno dei più importanti esempi della tecnica dagherrotipica 46. Il “Veduta del Boulevard du Temple” (1838) di Daguerre è notevole per essere una delle prime fotografie a catturare figure umane, seppur sfocate a causa dei lunghi tempi di esposizione 33. Questi dagherrotipi dimostravano la straordinaria capacità della tecnica di riprodurre dettagli architettonici e atmosferici con precisione ineguagliata per l’epoca 33.

William Henry Fox Talbot creò l’opera editoriale più importante dei primi decenni della fotografia con “The Pencil of Nature” (1844-1846), il primo libro commerciale illustrato con fotografie 45. Quest’opera conteneva 24 stampe calotipiche incollate a mano, dimostrando le diverse applicazioni della nuova tecnologia 45. Ogni immagine era accompagnata da testi esplicativi che educavano il pubblico alle potenzialità del mezzo fotografico 45. Talbot incluse un avviso nel libro specificando che “le tavole del presente lavoro sono impresse dall’azione della sola luce, senza alcun aiuto dalla matita dell’artista” 45.

Frederick Scott Archer e i suoi collaboratori produssero esempi significativi di ambrotipia e collodio umido che stabilirono nuovi standard qualitativi 47. Le ambrotipie di Archer combinavano la nitidezza del dagherrotipo con la possibilità di riproduzione, creando immagini di straordinaria qualità su supporto vetroso 47. James Ambrose Cutting perfezionò la tecnica ambrotipica, producendo ritratti che diventarono lo standard commerciale negli anni 1850 47. Le ferrotipie democratizzarono ulteriormente la fotografia, permettendo la produzione di ritratti economici e durevoli 13.

La transizione verso l’era industriale è documentata dalle opere dei primi fotografi che utilizzarono le emulsioni alla gelatina. I lavori di fotografi come Francis Frith mostrarono per la prima volta i monumenti dell’antico Egitto al pubblico europeo 39. Henri Béchard documentò scene di vita lungo il Nilo, inclusa la celebre immagine della cattura di un coccodrillo 39. Linnaeus Tripe produsse le prime immagini fotografiche della Birmania, espandendo gli orizzonti geografici della documentazione fotografica 39. Roger Fenton e Jean-Charles Langlois crearono le prime fotografie dal fronte durante la guerra di Crimea (1853-1856), permettendo al pubblico di vedere per la prima volta le immagini di un conflitto straniero 39.

I ritratti fotografici dell’epoca includevano opere di Nadar (Gaspard-Félix Tournachon), che realizzò il celebre ritratto di Alexandre Dumas 39. Julia Margaret Cameron produsse il ritratto del poeta britannico Alfred Tennyson, dimostrando le possibilità artistiche del mezzo fotografico nel catturare non solo l’aspetto fisico ma anche il carattere dei soggetti 39. Queste opere stabilirono la fotografia come mezzo artistico legittimo, capace di competere con la pittura tradizionale nella rappresentazione di personaggi illustri e nella documentazione storica 39. La qualità tecnica e l’innovazione estetica di questi lavori influenzarono profondamente lo sviluppo successivo della fotografia come forma d’arte e strumento di documentazione sociale.

Le principali sfide tecniche durante l’evoluzione delle pellicole e dei supporti digitali

L’evoluzione della fotografia ha attraversato numerose sfide tecniche che hanno plasmato lo sviluppo dei supporti fotografici, dalle prime emulsioni ai moderni sensori digitali. Ogni fase di questa evoluzione ha presentato ostacoli specifici che hanno richiesto innovazioni significative per essere superati.

Sfide delle prime emulsioni fotografiche

Stabilità chimica e sensibilità

Le prime tecniche fotografiche affrontarono sfide fondamentali nella creazione di emulsioni stabili e sufficientemente sensibili alla luce 14. Il bitume di Giudea utilizzato da Niépce richiedeva tempi di esposizione di circa otto ore, rappresentando una limitazione critica per l’applicazione pratica della fotografia 14. La sensibilità estremamente bassa dei primi materiali fotosensibili costituiva il principale ostacolo tecnico da superare 14.

Il passaggio dal dagherrotipo alla calotipia introdusse nuove sfide legate alla riproducibilità e alla qualità dell’immagine 14. Mentre il dagherrotipo offriva qualità superiore, ogni lastra costituiva un esemplare unico non riproducibile, limitando significativamente le possibilità di diffusione delle immagini 14.

Problemi di fissaggio e conservazione

Il fissaggio delle immagini rappresentava una sfida tecnica cruciale nei primi processi fotografici 5. L’utilizzo dell’iposolfito di sodio, scoperto da John Herschel, risolse il problema della stabilizzazione, ma introdusse nuove problematiche legate ai tempi di trattamento e alla contaminazione chimica 5. I primi fotografi dovevano gestire complessi processi chimici con rischi di infiltrazioni di luce durante lo sviluppo, che potevano compromettere irreversibilmente i negativi 5.

Sfide del processo al collodio e gelatina

Limitazioni temporali e logistiche

Il processo al collodio umido presentava la sfida critica di dover preparare, esporre e sviluppare le lastre mentre l’emulsione rimaneva umida 7. Questa limitazione costringeva i fotografi a lavorare vicino ai propri studi o a trasportare laboratori portatili completi, creando significative difficoltà logistiche 7. Una volta asciutto, il collodio perdeva drasticamente la sua sensibilità, allungando considerevolmente i tempi di esposizione 7.

Controllo della temperatura e stabilità dimensionale

La gelatina fotografica introdusse nuove sfide legate alla stabilità dimensionale e meccanica 18. Le emulsioni gelatinose presentavano notevole fragilità alle basse temperature e scarsa stabilità durante i trattamenti a temperature elevate 18. Il controllo della temperatura divenne cruciale: a 28-30°C si rischiava la dissoluzione completa dello strato emulsionale, compromettendo l’integrità della pellicola 18.

Problemi specifici delle pellicole moderne

Backing paper e contaminazione

Le pellicole formato 120 hanno affrontato il problema del backing paper tra il 2019 e il 2021 1920. L’inchiostro utilizzato per la numerazione e la parte nera della carta protettiva trasmigrava nell’emulsione prima dell’esposizione e dello sviluppo, rendendo inutilizzabili migliaia di pellicole in tutto il mondo 20. Questo fenomeno causava la comparsa di punti o linee non omogenee sui negativi e la stampigliatura dei numeri di fotogramma 20.

Degradazione chimica e vinegar syndrome

Le pellicole al triacetato di cellulosa sviluppano la vinegar syndrome, una condizione irreversibile causata dalla deacetilazione che produce acido acetico 40. Questo processo autocatalitico provoca il restringimento, l’infragilimento della pellicola e la formazione di cristalli superficiali 40. Alte temperature e fluttuazioni di umidità relativa accelerano significativamente questo processo di degradazione 40.

Problemi di conservazione e stabilità

La conservazione delle pellicole presenta sfide multiple legate alla termolabilità e fotolabilità dei supporti 38. Le emulsioni sono sensibili al calore, alla luce e agli agenti ossidanti presenti nell’aria come l’anidride solforosa 38. La fragilità delle pellicole congelate durante il caricamento e il rischio di formazione di condensa richiedono protocolli specifici di acclimatamento 37.

Sfide della transizione digitale

Limitazioni dei sensori CCD e CMOS

I sensori CCD presentano un rumore di lettura elevato rispetto ai sensori CMOS, particolarmente problematico per lunghe esposizioni 1215. La bassa efficienza quantica dei primi sensori CMOS (inferiore al 50%) e il basso filling factor (circa 50%) limitavano significativamente le prestazioni 12. I sensori CMOS soffrono inoltre di range dinamico limitato (12 bit in modalità analogica) e range spettrale ristretto al visibile 12.

Problemi di efficienza quantica e sensibilità spettrale

L’efficienza quantica rappresenta una sfida fondamentale nei sensori digitali, con le reflex tradizionali che raggiungono solo il 30-50% di efficienza 23. Questo significa che meno della metà dei fotoni incidenti viene realmente utilizzata per generare il segnale 22. La sensibilità spettrale varia significativamente con la lunghezza d’onda, con i sensori CMOS che mostrano efficienza variabile dallo 0 al 40% 24.

Aliasing e effetto moiré

I sensori digitali affrontano il problema dell’aliasing spaziale quando fotografano soggetti con dettagli fini che superano la risoluzione del sensore 3031. L’effetto moiré si verifica dalla sovrapposizione tra il pattern del sensore (matrice di Bayer) e pattern regolari del soggetto, creando interferenze ottiche indesiderate 3236. Per ridurre questi artefatti, molte fotocamere utilizzano filtri anti-aliasing che sfocano leggermente l’immagine 30.

Purple fringing e aberrazioni cromatiche

La sensibilità estesa dei sensori digitali nel vicino UV e infrarosso causa il purple fringing, un’aberrazione cromatica che appare come aloni viola-magenta lungo i bordi ad alto contrasto 34. Questo problema è particolarmente evidente con fonti di luce a spettro ampio come la luce diurna 34. I sensori digitali rilevano lunghezze d’onda che le pellicole tradizionali filtravano naturalmente 34.

Sfide di archiviazione e obsolescenza digitale

Durata dei supporti digitali

La conservazione digitale presenta sfide radicalmente diverse rispetto alla pellicola 9. Mentre una pellicola in poliestere può mantenersi per oltre 150 anni, i Digital Cinema Package (DCP) richiedono migrazione ogni 3-5 anni 9. L’obsolescenza tecnologica rappresenta un rischio costante: anche se i dati rimangono leggibili, la strumentazione per accedervi può diventare obsoleta rapidamente 9.

Corruzione dei dati e standardizzazione

I file digitali affrontano il rischio di corruzione dei dati, dove l’alterazione di un singolo bit può compromettere l’intero file compresso 9. La necessità di ridondanza geografica e migrazioni periodiche comporta costi e complessità gestionali significativi rispetto alla conservazione passiva delle pellicole 9. La mancanza di standard duraturi nel tempo complica ulteriormente la preservazione a lungo termine 41.

Quest’articolo è stato aggiornato il 9 Giugno 2025 ed ora include anche le fonti da cui sono state attinte le informazioni per confezionare l’articolo stesso,

Mi chiamo Giorgio Andreoli, ho 55 anni e da sempre affianco alla mia carriera da manager una profonda passione per la fotografia. Scattare immagini è per me molto più di un hobby: è un modo per osservare il mondo con occhi diversi, per cogliere dettagli che spesso sfuggono nella frenesia quotidiana. Amo la fotografia analogica tanto quanto quella digitale, e nel corso degli anni ho accumulato esperienza sia sul campo sia nello studio della storia della fotografia, delle sue tecniche e dei suoi protagonisti. Su storiadellafotografia.com condivido riflessioni, analisi e racconti che nascono dal connubio tra approccio pratico e visione storica, con l’intento di avvicinare lettori curiosi e appassionati a questo straordinario linguaggio visivo.