La stenoscopia, più comunemente conosciuta come fotografia stenopeica, rappresenta una delle forme più antiche e fondamentali di riproduzione fotografica. Essa si basa sul principio ottico della camera obscura, noto già dal IV secolo a.C. a filosofi come Aristotele e successivamente descritto da pensatori arabi come Alhazen (Ibn al-Haytham) nel suo Libro dell’ottica (1021). Il concetto era semplice: la luce che attraversa un piccolo foro in un ambiente oscurato proietta sulla parete opposta un’immagine capovolta e invertita della scena esterna. Questo fenomeno ottico, rimasto a lungo una curiosità per astronomi e scienziati, costituì il fondamento della futura fotografia.

Il termine stenoscopia deriva dall’unione delle parole greche stenos (stretto) e skopein (osservare), e descrive l’atto di “vedere attraverso uno stretto foro”. In ambito fotografico, la stenoscopia indica la tecnica che utilizza un foro minuscolo al posto di una lente per formare l’immagine su un supporto fotosensibile. Sebbene il principio fosse noto da secoli, la sua applicazione diretta alla fotografia divenne possibile solo dopo l’invenzione dei procedimenti fotosensibili nella prima metà dell’Ottocento. Prima di allora, la camera obscura era utilizzata come ausilio al disegno, specialmente dai pittori rinascimentali che la sfruttavano per tracciare proporzioni e prospettive.

Con l’avvento delle tecniche fotografiche — il dagherrotipo (1839) e la calotipia (1841) — fu naturale sperimentare varianti prive di lenti, in cui il foro sostituiva l’obiettivo. Già nei primi decenni della fotografia, studiosi e dilettanti iniziarono a costruire camere stenopeiche, attratti dalla loro semplicità e dalla capacità di fornire immagini nitide in tutta la superficie sensibile, pur con caratteristiche ottiche peculiari. A differenza degli obiettivi in vetro, costosi e spesso difettosi nelle prime realizzazioni, un foro praticato in una sottile lamina di metallo poteva restituire un’immagine sorprendentemente uniforme, anche se con tempi di esposizione molto più lunghi.

Dal punto di vista storico, la stenoscopia non ebbe mai la diffusione commerciale dei processi su lastra con obiettivi a lenti, ma rimase una pratica sperimentale, spesso associata a fotografi dilettanti, artisti e scienziati. Tuttavia, la sua importanza nella storia della fotografia è considerevole, poiché incarna la massima semplicità del mezzo fotografico: la trasformazione della luce in immagine senza alcun artificio ottico se non un piccolo foro.

Durante l’Ottocento e il Novecento, la stenoscopia continuò ad essere oggetto di studi teorici e applicazioni artistiche. Con il passare del tempo, divenne anche un esercizio didattico per insegnare i principi fondamentali della fotografia e dell’ottica. Ancora oggi, in un’epoca dominata dal digitale, la fotografia stenopeica sopravvive come pratica creativa e sperimentale, grazie alla sua essenzialità e al fascino unico delle immagini che produce.

Il principio ottico e le basi tecniche

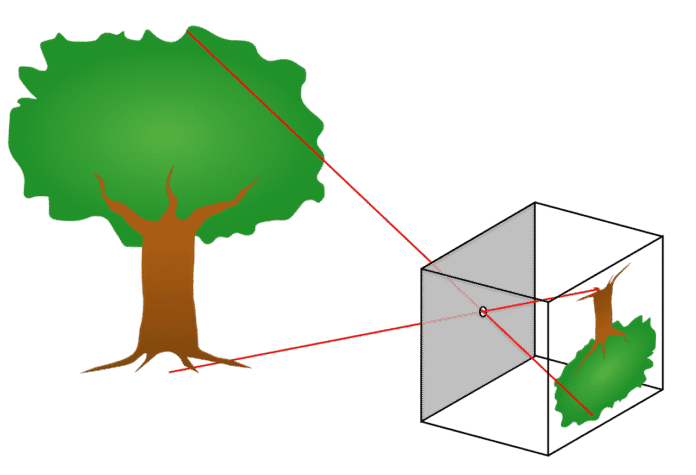

Alla base della stenoscopia vi è un concetto di estrema semplicità: la luce proveniente da un punto di un oggetto esterno attraversa un piccolo foro e va a colpire un punto specifico del piano di proiezione all’interno della camera. Moltiplicando questo processo per tutti i punti della scena, si ottiene un’immagine complessiva. L’assenza di lenti elimina le aberrazioni ottiche tipiche dei sistemi vetrosi, ma introduce una caratteristica peculiare: la nitidezza non dipende dalla messa a fuoco ma dalla dimensione del foro.

Un foro troppo grande provoca un’immagine sfocata per sovrapposizione dei raggi luminosi provenienti da punti diversi. Un foro troppo piccolo, al contrario, introduce fenomeni di diffrazione, che riducono la nitidezza complessiva. Per questo motivo, la progettazione di una camera stenopeica implica il calcolo di un foro ottimale in relazione alla distanza tra il foro stesso e il piano sensibile, detta lunghezza focale della camera. Una formula comunemente utilizzata è quella proposta da Lord Rayleigh e successivamente perfezionata:

![]()

dove è il diametro ottimale del foro, la distanza focale e λ la lunghezza d’onda media della luce (circa 550 nm). Tale relazione garantisce un equilibrio tra sfocatura geometrica e diffrazione, producendo un’immagine nitida.

Dal punto di vista fotografico, il foro corrisponde a un diaframma estremamente chiuso. I valori di apertura equivalenti sono spesso compresi tra f/150 e f/300, molto più ridotti rispetto a quelli di qualsiasi obiettivo fotografico convenzionale. Ciò comporta tempi di esposizione molto lunghi, che possono variare da alcuni secondi a diverse ore, a seconda della sensibilità del materiale fotosensibile utilizzato. Questa caratteristica conferisce alle immagini stenopeiche un aspetto peculiare: movimento e passaggio del tempo vengono registrati in maniera evidente, mentre gli oggetti statici appaiono nitidi e senza distorsione prospettica.

Dal punto di vista costruttivo, una camera stenopeica può essere realizzata con estrema semplicità: una scatola opaca, un foro realizzato con precisione in una sottile lamina di metallo (rame, ottone o alluminio) e un piano fotosensibile posto sul lato opposto. Nel corso dell’Ottocento, molti dilettanti realizzavano camere di legno, rivestite internamente di velluto nero per eliminare riflessi. L’accuratezza nella realizzazione del foro era cruciale: spesso si utilizzava un ago molto sottile per perforare il metallo, lucidando i bordi per evitare irregolarità che potessero compromettere la nitidezza.

La stenoscopia presenta anche un’interessante caratteristica ottica: la profondità di campo è praticamente illimitata. Tutti gli oggetti, indipendentemente dalla distanza, appaiono ugualmente a fuoco. Questo contrasta con la fotografia a obiettivo, in cui la messa a fuoco seleziona un piano specifico. Per questo motivo, le immagini stenopeiche hanno un aspetto quasi innaturale, con vicinanze e lontananze rese con la stessa definizione, un effetto che contribuisce al loro fascino estetico.

Pratica fotografica e applicazioni storiche

La stenoscopia, pur essendo tecnicamente più accessibile rispetto ad altri processi, richiedeva una notevole pazienza e competenza. Nel XIX secolo veniva utilizzata da dilettanti che non potevano permettersi costosi obiettivi in vetro, oppure da studiosi interessati a verificare i principi dell’ottica. Alcuni manuali di fotografia dell’epoca includevano sezioni dedicate alla costruzione di camere stenopeiche come esercizio introduttivo, sia per comprendere la relazione tra apertura, tempo di esposizione e sensibilità, sia per sviluppare un approccio empirico alla fotografia.

Uno degli usi storici più significativi fu in campo scientifico e astronomico. Le camere stenopeiche venivano impiegate per osservare fenomeni solari, come le eclissi, evitando i rischi dovuti alla concentrazione della luce tramite lenti. La mancanza di aberrazioni rendeva la stenoscopia utile per registrazioni ottiche in cui la fedeltà geometrica era più importante della luminosità. Alcuni scienziati, tra cui Francis Galton e John Herschel, sperimentarono con sistemi a foro stenopeico per studi di ottica e fisiologia della visione.

Anche in campo artistico, la stenoscopia trovò un certo spazio. Già nella seconda metà dell’Ottocento alcuni fotografi cercarono di sfruttare l’atmosfera particolare delle immagini stenopeiche, caratterizzate da nitidezza uniforme e tempi lunghi che cancellavano il movimento delle persone o creavano effetti surreali. Tuttavia, il vero interesse artistico verso la stenoscopia si sviluppò solo più tardi, nel XX secolo, quando la fotografia aveva ormai abbandonato il dominio del documento realistico per aprirsi a sperimentazioni concettuali.

Dal punto di vista didattico, la stenoscopia rimase uno strumento insostituibile per spiegare i principi dell’ottica geometrica. Molti istituti tecnici e scuole di fotografia utilizzavano (e utilizzano ancora oggi) camere stenopeiche costruite con materiali semplici — scatole di cartone, lattine, persino stanze intere trasformate in camere oscure — per mostrare visivamente il fenomeno della proiezione ottica e il funzionamento di base della macchina fotografica.

Durante il Novecento, la stenoscopia venne riscoperta anche dai movimenti artistici d’avanguardia, che ne apprezzarono la capacità di restituire immagini lontane dai canoni della fotografia commerciale. Fotografi come Paolo Gioli in Italia, o Eric Renner negli Stati Uniti, esplorarono le potenzialità espressive del foro stenopeico, trasformandolo da esercizio tecnico a linguaggio artistico autonomo. L’assenza di obiettivo e l’imprevedibilità delle immagini rafforzavano l’idea di una fotografia libera dai vincoli tecnologici, basata sulla luce e sul tempo.

Declino e revival contemporaneo

Nel corso dell’Ottocento e dei primi del Novecento, la stenoscopia non ebbe mai una vera diffusione commerciale. Le esigenze di rapidità, praticità e riproducibilità portarono alla vittoria delle macchine fotografiche dotate di obiettivi in vetro. Il foro stenopeico, con i suoi tempi di esposizione lunghi, non poteva competere con gli obiettivi luminosi, soprattutto quando la fotografia si avviava verso l’uso giornalistico e documentaristico. Il progresso tecnico — obiettivi sempre più corretti, emulsioni più sensibili, supporti flessibili — relegò la stenoscopia a una pratica marginale.

Eppure, proprio la sua marginalità la rese attraente in periodi successivi. Negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, con la crescita della fotografia sperimentale e concettuale, si assistette a un revival della fotografia stenopeica. L’idea di tornare a una forma primitiva e pura di fotografia, spogliata di complessità tecnologiche, rispondeva a un’esigenza estetica e filosofica. La fotografia stenopeica divenne simbolo di lentezza e contemplazione, in contrasto con la velocità della fotografia industriale e commerciale.

Oggi, in piena era digitale, la stenoscopia continua a suscitare interesse sia tra gli artisti che tra gli appassionati. Esistono intere comunità dedicate alla fotografia stenopeica, e ogni anno, l’ultima domenica di aprile, si celebra la Giornata Mondiale della Fotografia Stenopeica (Worldwide Pinhole Photography Day), durante la quale fotografi di tutto il mondo realizzano e condividono immagini ottenute con camere a foro stenopeico. Parallelamente, diverse aziende producono fotocamere stenopeiche dedicate, spesso realizzate in legno o metallo, con fori calibrati secondo formule ottiche precise.

Un’altra applicazione moderna è in ambito scientifico e tecnologico. La semplicità della stenoscopia la rende utile in contesti in cui è necessario registrare immagini senza introdurre elementi ottici complessi. In astrofisica, ad esempio, piccoli fori stenopeici vengono ancora utilizzati come strumenti di proiezione solare o come ausilio nei sistemi di misura. Anche nella fotografia digitale, alcuni appassionati montano tappi stenopeici al posto degli obiettivi delle reflex o mirrorless, trasformando fotocamere moderne in strumenti stenopeici e creando immagini ibride tra passato e presente.

Conservazione, valore didattico e prospettive

La stenoscopia, a differenza di altri processi fotografici storici, non presenta particolari problemi di conservazione, in quanto non è legata a un supporto o a una chimica specifica. Le immagini prodotte possono essere realizzate su qualunque materiale fotosensibile, dalle lastre al collodio alle pellicole moderne, fino alle carte fotografiche e persino ai sensori digitali, sebbene questi ultimi richiedano adattamenti tecnici. La sua importanza risiede più nel concetto che nella fragilità del manufatto, poiché la stenoscopia è replicabile in qualsiasi epoca e con qualsiasi mezzo.

Il valore della stenoscopia oggi è soprattutto didattico e culturale. In ambito educativo, costruire una camera stenopeica permette di comprendere visivamente concetti fondamentali di ottica e fotografia: la formazione dell’immagine, il rapporto tra apertura e tempo di esposizione, l’effetto della luce sulla sensibilità del materiale. Molte scuole e laboratori propongono esercizi pratici in cui gli studenti realizzano immagini con semplici scatole di cartone o lattine, sviluppando poi le fotografie in camera oscura.

In ambito artistico, la stenoscopia continua ad affascinare per la sua estetica particolare: nitidezza uniforme, assenza di distorsioni prospettiche, tempi lunghi che catturano il passaggio del tempo. Le fotografie stenopeiche restituiscono un senso di atemporalità e di sospensione, che molti artisti contemporanei sfruttano per riflettere sul rapporto tra immagine, memoria e durata.

Dal punto di vista storico, la stenoscopia è un costante richiamo alle origini della fotografia e della visione ottica. Rappresenta il collegamento diretto con la camera obscura di Alhazen, con i disegni di Leonardo da Vinci e con i primi esperimenti di Niépce e Talbot. Il suo valore non risiede nell’essere stata un processo dominante, ma nell’essere l’essenza stessa della fotografia: luce che entra da un piccolo foro e imprime un’immagine.

Per questo, nonostante non abbia mai sostituito i processi più complessi, la stenoscopia rimane centrale nella comprensione storica e tecnica della fotografia, e continua a offrire nuove prospettive sia sul piano artistico sia su quello scientifico.

Mi chiamo Marco Adelanti, ho 35 anni e vivo la mia vita tra due grandi passioni: la fotografia e la motocicletta. Viaggiare su due ruote mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi più attenti, pronti a cogliere l’attimo, la luce giusta, il dettaglio che racconta una storia. Ho iniziato a fotografare per documentare i miei itinerari, ma col tempo è diventata una vera vocazione, che mi ha portato ad approfondire la storia della fotografia e a studiarne i protagonisti, gli stili e le trasformazioni tecniche. Su storiadellafotografia.com porto una prospettiva dinamica, visiva e concreta: mi piace raccontare l’evoluzione della fotografia come se fosse un viaggio, fatto di tappe, incontri e visioni. Scrivo per chi ama l’immagine come mezzo di scoperta e libertà, proprio come un lungo viaggio su strada.