La nascita della fotografia è databile convenzionalmente al 1839, anno della presentazione pubblica del dagherrotipo da parte di Louis Daguerre e della pubblicazione degli esperimenti di Nicéphore Niépce. William Henry Fox Talbot sviluppò parallelamente il calotipo, introducendo l’idea del negativo come matrici riproducibili. Queste prime tecniche fornirono la base sulla quale, nell’arco di pochi decenni, si sono impostate le applicazioni fotografiche in ambito produttivo. Chi si occupa di archeologia industriale deve conoscere non solo le date ma le caratteristiche tecniche delle tecnologie fotografiche, perché il tipo di supporto condiziona la qualità documentaria e la sopravvivenza del materiale d’archivio.

Le lastre al collodio umido, diffuse dalla metà dell’Ottocento, permisero una resa dei dettagli tale da diventare rapidamente lo standard per la documentazione di impianti e macchine. Il procedimento richiedeva una notevole organizzazione sul campo: il supporto doveva essere sensibilizzato, esposto e sviluppato mentre era ancora umido, costringendo il fotografo industriale a operare con laboratori mobili o camere oscure in loco. La successiva introduzione delle lastre secche alla gelatina e, più tardi, delle pellicole flessibili, modificò radicalmente la logistica del rilievo fotografico: tempi di posa più rapidi e una maggiore sensibilità semplificarono le riprese in condizioni difficili come gli interni officina o i pontili dei cantieri navali.

Le caratteristiche ottiche delle fotocamere impiegate per documentare il patrimonio produttivo richiedono attenzione specifica. Gli obiettivi anastigmatici furono fondamentali per ottenere nitidezza su tutta la superficie dell’immagine, riducendo le aberrazioni che avrebbero reso inutilizzabili le fotografie a fini tecnici. Le fotocamere da banco, con banco ottico e possibilità di spostare il piano dell’obiettivo rispetto al piano della lastra, consentivano correzioni prospettiche e di profondità di campo mediante movimenti di tilt e shift, applicando di fatto il principio di Scheimpflug per mantenere a fuoco superfici estese inclinate rispetto all’asse ottico. Gli operatori che documentavano impianti sapevano che la scelta della focale, della distanza e dell’angolo di ripresa era determinante: una focale troppo corta introduceva distorsioni; una focale troppo lunga complicava l’inquadratura complessiva dei grandi macchinari.

La sensibilità dei materiali fotosensibili e la loro risposta alle diverse lunghezze d’onda cambiarono la lettura delle immagini. Le lastre ortocromatiche non registravano correttamente i toni rossi, alterando la resa dei mattoni o delle superfici ossidate. L’introduzione delle lastre pancromatiche regolò la resa tonale, rendendo le immagini più affidabili per letture tecniche e per confronti cronologici. Con il Novecento maturarono anche le tecniche di illuminazione artificiale: prima delle lampade ad arco e dei generatori dedicati si ricorreva a esposizioni molto lunghe; con sorgenti artificiali si ottenne la possibilità di isolare dettagli, controllare contrasti e ridurre i tempi di posa, qualità preziosa quando si doveva documentare l’interno di un capannone o la cavità di una fornace.

La storia tecnica della fotografia fornisce quindi strumenti di interpretazione indispensabili per l’archeologia industriale. Conoscere l’età di una lastra, il processo chimico utilizzato, la tipologia di obiettivo e la tecnica di illuminazione significa poter datare con precisione, valutare l’intenzionalità documentaria e comprendere fino a che punto una ripresa può essere considerata attendibile per ricostruire piani, sequenze produttive e dettagli costruttivi.

Fotografia come strumento tecnico di documentazione industriale

La fotografia ha svolto una funzione centrale come strumento tecnico nell’industria: non soltanto per mostrare ma per misurare, verificare e guidare scelte progettuali. Documentare una linea di montaggio, un ponte metallico o un’alzata di un altoforno significava produrre un oggetto visivo che potesse essere utilizzato come riferimento operativo. Per questo motivo i praticanti della fotografia industriale svilupparono protocolli rigorosi: ogni immagine doveva essere accompagnata da informazioni di scala, punto di vista e datazione. Le immagini venivano scattate con riferimento a barre graduati, tabelle metriche, e segni di riferimento posti direttamente sul campo, in modo da consentire rilievi metrici almeno approssimativi quando un disegno non fosse disponibile.

Le tecniche specifiche adottate rivelano un approccio profondamente tecnico: per controllare la resa prospettica si impiegavano fotocamere da banco con macchine a sottosquadra, si misurava la distanza soggetto-obiettivo con telemetri meccanici o, più tardi, con strumenti di precisione, e si annotavano le lunghezze focali impiegate per ogni scatto. Quando l’obiettivo era ottenere dati misurabili dalla fotografia, si cercava di ridurre qualsiasi deformazione prospettica mediante inquadrature ortogonali, piani di riferimento paralleli al piano della lastra e, dove necessario, più scatti sovrapposti per ricostruire una vista planimetrica mediante tecniche di fotogrammetria.

La fotogrammetria applicata all’ambito industriale ebbe sviluppi importanti già a partire dall’inizio del XX secolo. L’uso combinato di coppie stereoscopiche consentiva di ricavare misurazioni tridimensionali e piante di impianti, utili in ricostruzioni postume e per il monitoraggio del degrado nel tempo. Le coppie stereoscopiche derivavano da scatti eseguiti con basi note e angoli controllati, così da permettere la comparazione e la sovrapposizione nelle successive elaborazioni metriche. Allo stesso tempo, la microfotografia e la fotografia macro divennero strumenti per analisi dei materiali: sezioni metalliche, strutture del terreno e superfici ossidate poterono essere studiate con ingrandimenti che rivelavano porosità, inclusioni e microfratture.

La gestione della luce rimane un punto cruciale. La presenza di superfici altamente riflettenti come lamiere, caldaie e bulloni può generare abbagliamenti e perdite d’informazione. Per minimizzare questi problemi, si adottavano posizionamenti angolati della sorgente, diffusori improvvisati, e si sperimentavano tecniche di esposizione multipla per separare informazioni sulle alte luci da quelle nelle ombre. Prima della diffusione di filtri moderni, i fotografi si affidavano a schermature fisiche e al controllo accurato dell’angolo di incidenza della luce. Con l’avvento di ottiche di qualità superiore e di materiali sensibili più versatili, divenne possibile ridurre tali artefatti, ma la competenza di chi eseguiva la documentazione rimase determinante.

La fotografia non si limitò a registrare oggetti fissi. Venne utilizzata anche per analizzare sequenze operative: con multi-esposizioni e riprese cronografiche si studiavano movimenti di macchine, cicli di produzione e fenomeni dinamici. Questi materiali furono preziosi nelle analisi di efficienza dei processi produttivi e nelle indagini tecniche dopo guasti o incidenti. La contrapposizione tra il ruolo di archivio e quello di strumento operativo rende la fotografia un elemento centrale nel patrimonio tecnico dell’industria, un documento che risponde a bisogni di memoria ma anche a esigenze di controllo e progettazione.

La fotografia specifica per l’archeologia industriale: pratiche, protocolli e tecniche avanzate

La fotografia per l’archeologia industriale non è semplicemente la ripresa di oggetti o luoghi di interesse storico; è un insieme di pratiche progettate per trasformare l’immagine in fonte tecnica, strumento diagnostico e base per interventi conservativi. Ogni fase del lavoro fotografico — dalla pianificazione del rilievo alla consegna degli asset digitali — va pensata tenendo conto della finalità scientifica: documentare la tecnologia costruttiva, registrare il degrado, consentire misurazioni e mettere a disposizione materiale utile per restauro, studio e pubblicazione. La scelta dell’attrezzatura, della scala di ripresa, della tecnica di illuminazione e delle impostazioni di acquisizione è subordinata a questi obiettivi.

Per ottenere immagini funzionali all’archeologia industriale si privilegiano supporti ad alta risoluzione e flessibilità di post-produzione: file RAW a 16 bit quando la fotocamera lo consente, ottiche nitide e sistemi di stabilizzazione. Le fotocamere di grande formato rimangono un riferimento quando è necessario il controllo prospettico tramite movimenti di banco ottico (tilt/shift) per mantenere piani inclinati perfettamente a fuoco; le moderne DSLR e mirrorless full-frame o medio formato offrono invece un equilibrio pratico tra risoluzione elevata e mobilità sul campo. Qualità ottica e corretta gestione della profondità di campo sono prerequisiti per immagini che serviranno a estrarre dettagli costruttivi e misure.

La gestione della luce è centrale. Le superfici industriali presentano una varietà estrema di riflettanze: metalli lucidi, vetri sporchi, mattoni porosi e olii. Tecniche di illuminazione continua con pannelli LED a spettro calibrato o flash da studio con softbox consentono di modellare la scena e ridurre riflessi. L’uso di filtri polarizzatori, diffusori e bandiere è pratico per eliminare abbagliamenti e recuperare informazioni nelle alte luci. Per oggetti particolarmente lucenti si preferiscono angolazioni oblique della sorgente e esposizioni multiple concatenate in HDR quando la scena presenta un range dinamico superiore alla capacità del sensore. Fotografie di dettaglio per documentazione diagnostica richiedono l’uso di macro-ottiche o tubi di prolunga, illuminazione a luce rasante per evidenziare texture e micro-deformazioni, e spesso una tavola di appoggio per stabilizzare il pezzo durante le riprese.

La ripresa per finalità metrica impone rigore: inserire scale bar fisiche, annotare orientamento e distanza soggetto-camera, e mantenere piani di ripresa ortogonali quando si vuole ricavare misure direttamente dalle immagini. Per rilievi planimetrici e volumetrici le tecniche fotogrammetriche basate su Structure-from-Motion (SfM) si sono affermate come standard operativo. Si richiede sovrapposizione elevata tra scatti (70–90%), copertura multi-angolo e acquisizione di punti di controllo a terra (GCP) misurati con GNSS o stazioni totali per georeferenziazione e controllo dell’errore metrico. Il rapporto base/altezza, la distanza focale e la GSD (Ground Sample Distance) devono essere calcolati in funzione della precisione richiesta: piccoli dettagli metalurgici richiedono GSD molto fine, mentre per la restituzione del layout di un sito industriale sono sufficienti valori più grossolani.

Tecniche multimodali arricchiscono la documentazione. La RTI (Reflectance Transformation Imaging) mette in luce rilievi superficiali e incisioni non visibili con illuminazione standard; le indagini multispettrali e infrarosse possono svelare pitture, verniciature o soprapposizioni di materiali; l’uso della fluorescenza UV aiuta a identificare restauri e trattamenti superficiali. Quando serve verificare la stratigrafia o la composizione dei materiali, la microfotografia metallografica e, in laboratorio, l’analisi radiografica o ai raggi X completano il quadro diagnostico: queste tecniche permettono di leggere la struttura interna di componenti saldati, rivettati o fusi.

La documentazione deve essere accompagnata da metadati completi e standardizzati: dati EXIF estesi, campi IPTC/XMP per indicare autore, copyright, descrizione, GPS, data e condizioni di ripresa. Per la conservazione digitale si raccomandano master TIFF non compressi a profondità di 16 bit per canale, checksum di integrità e politiche di backup su più sedi. La scansione di negativi e lastre richiede risoluzioni proporzionate al dettaglio del supporto: riproduzioni di negativo 35 mm ad alta fedeltà richiedono 2400–4000 dpi, mentre lastre di grande formato possono essere digitalizzate a risoluzioni inferiori ma con maggiore attenzione al colore e alla correzione delle deformazioni.

Il lavoro sul campo impone regole di sicurezza e di tutela del bene. Molti siti industriali sono instabili o contaminati; operare con protezioni personali adeguate, pianificare percorsi di accesso e coordinarsi con tecnici del sito è obbligatorio. L’etica fotografica richiede il rispetto delle proprietà private, la gestione del consenso per ritratti di operai e la salvaguardia delle informazioni sensibili che possono emergere dalle immagini. Archivisti e conservatori devono inoltre valutare la vulnerabilità dei supporti originali: la manipolazione di lastre, negativi e stampe richiede condizioni ambientali controllate e procedure di imballaggio specifiche.

Archivi, catalogazione e conservazione delle immagini industriali

Gli archivi fotografici nati all’interno delle aziende costituiscono il nucleo primario della memoria visiva dell’industria. La creazione di reparti fotografici aziendali rispondeva a necessità pratiche: produrre registrazioni periodiche delle linee di produzione, conservare prove di conformità, e documentare interventi manutentivi. Tuttavia, gestire grandi fondi fotografici implica competenze specifiche riguardo la catalogazione, la conservazione dei supporti e la successiva fruizione per scopi di ricerca o restauro.

La catalogazione sistematica prevedeva l’annotazione di metadati essenziali: data, luogo, soggetto, autore, metodo di ripresa, formato del negativo e condizioni di conservazione. In epoca pre-digitale questi dati venivano apposti su cartellini associati alle stampe o ai negativi; oggi si traducono in schede digitali che utilizzano schemi standard come Dublin Core o IPTC per garantire interoperabilità tra archivi. La presenza di metadata coerenti consente alla comunità di archeologi industriali di incrociare informazioni, ricostruire sequenze temporali e valutare le trasformazioni spaziali degli impianti.

La conservazione dei supporti fisici richiede attenzione alle specifiche vulnerabilità: le lastre in vetro possono rompersi ma conservano una stabilità dimensionale eccellente; i negativi su cellulosa nitrato presentano un rischio chimico e sono soggetti a combustione spontanea e rapida degradazione; i negativi su cellulosa acetato mostrano fenomeni di “vinegar syndrome” con emissione di acidi volatili che accelerano il degrado; le pellicole moderne possono soffrire di silver mirroring o di perdita di legante. Gli ambienti di deposito devono essere controllati per temperatura e umidità relativa, con condizioni generalmente fresche e asciutte, ventilazione controllata e contenitori inerti per ridurre l’interazione chimica.

La digitalizzazione ha aperto prospettive nuove ma pone anche decisioni tecniche rilevanti. Per scopi di conservazione e studio, si consiglia la scansione ad alta risoluzione in formati non compressi come TIFF a 300–600 dpi per stampe e fino a 2400 dpi o oltre per negativi molto piccoli o dettagli metallografici. È pratica raccomandata mantenere copie master non compresse e versioni derivate per la consultazione pubblica, gestite con politiche di integrità dei file e checksum. L’adozione di standard di nomenclatura, di controllo versioni e di protocolli di backup è essenziale per preservare l’accessibilità a lungo termine.

Oltre all’aspetto tecnologico, l’archivista si confronta con questioni di provenienza e contesto. Le immagini industriali spesso accompagnano disegni tecnici, registri di produzione e corrispondenze d’archivio: ricostruire la relazione tra questi materiali arricchisce l’interpretazione e permette di usare la fotografia come fonte storica valida. Quando i fondi aziendali vengono dismessi o ceduti a enti pubblici, la documentazione del trasferimento, l’autenticità delle schede e la coerenza del sistema di indicizzazione diventano elementi chiave per mantenere l’integrità scientifica del fondo.

Conservare e rendere accessibile la memoria visiva industriale significa anche pensare a strategie di fruizione: interfacce di consultazione che permettano ricerche incrociate per data, luogo, tipologia di macchinario o fase produttiva facilitano il lavoro degli storici e dei restauratori. La digitalizzazione non sostituisce la conservazione fisica ma la integra, rendendo il materiale disponibile a un pubblico più ampio e proteggendo gli originali dalle manipolazioni ripetute.

Metodologie interpretative e uso per l’archeologia industriale

L’archeologia industriale impiega la fotografia sia come fonte primaria sia come strumento interpretativo per ricostruire processi, sequenze e morfologie spaziali. Interpretare una fotografia industriale richiede un approccio metodologico che combini conoscenze tecniche, competenze storiche e strumenti moderni di analisi. La fotografia può restituire piani di impianto, relazioni tra edifici e infrastrutture, tipologie costruttive e informazioni sulle pratiche di lavoro, ma bisogna tener conto dei limiti intrinseci: la scelta del fotografo, l’angolo di ripresa e la tecnologia impiegata condizionano il contenuto e la sua attendibilità.

L’uso della fotografia storica in progetti di ricostruzione passa attraverso la georeferenziazione e la sovrapposizione con cartografie storiche. Le immagini aeree antiche possono essere ortorettificate e integrate in sistemi informativi territoriali (GIS) per ottenere piante e modelli planimetrici. La tecnica richiede punti di controllo identificabili nel paesaggio attuale e nella fonte storica, e l’applicazione di trasformazioni geometriche che compensino distorsioni fotografiche. Quando la fotogrammetria tradizionale non è possibile, si ricorre a metodi di fotorestituzione manuale basati su misure prese direttamente da fotografie multiple e incrociate.

La fotografia storica può essere anche materia prima per la ricostruzione tridimensionale. Attraverso il confronto di più immagini e con l’ausilio di software di modellazione, è possibile ricostruire sezioni di edifici o macchine, utile per interventi conservativi. In questi lavori è fondamentale dichiarare i margini di incertezza: la ricostruzione non è una prova univoca ma una proposta basata sulle evidenze disponibili e sulle ipotesi tecniche plausibili. Documentare il processo di ricostruzione e le fonti impiegate è pratica metodologica imprescindibile.

Le immagini forniscono inoltre indizi diagnostici utili per la conservazione: pattern di corrosione, depositi di fuliggine, variazioni cromatiche dovute a processi ossidativi e interventi successivi sono informazioni che orientano le scelte di restauro. L’analisi comparativa nel tempo, operata su serie fotografiche riprese con criteri costanti, consente di monitorare il tasso di degrado e verificare l’efficacia di misure di conservazione. Anche la documentazione delle pratiche operative, cioè fotografie che immortalano l’uso delle macchine, rappresenta una fonte per comprendere i vincoli funzionali e proporre soluzioni di mantenimento compatibili con l’originale funzione produttiva.

L’interpretazione richiede attenzione alle distorsioni di registro. Le fotografie commissionate da aziende per fini promozionali possono enfatizzare aspetti di modernità o efficienza che non corrispondono alla quotidianità produttiva. Allo stesso modo, le immagini realizzate con intenti estetici possono privilegiare inquadrature che perdono dettagli tecnici utili. Una lettura critica incrocia la fotografia con documenti d’archivio, testimonianze orali e rilievi materiali in sito, costruendo una trama di evidenze che riduce il rischio di interpretazioni fuorvianti.

Applicazioni pratiche

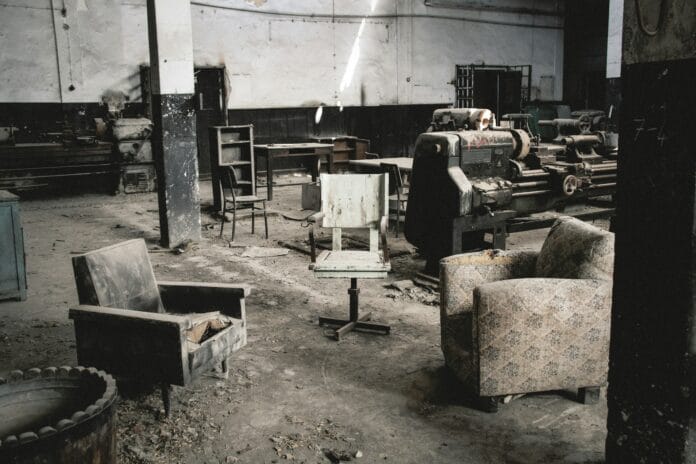

I casi pratici dimostrano come la fotografia abbia fornito strumenti decisivi per l’archeologia industriale. In molte realtà europee, gli archivi aziendali delle grandi industrie siderurgiche e meccaniche sono stati fondamentali per ricostruire l’evoluzione dei processi produttivi: le sequenze fotografiche di assemblaggio di una macchina o di un ponte permettono di comprendere fasi e gerarchie produttive che i soli documenti scritti non rendono immediatamente evidenti. Quando uno stabilimento viene deindustrializzato, le fotografie rimangono spesso l’unico testimone della disposizione originale degli impianti e dei macchinari.

Un esempio diffuso nella pratica è l’uso di fotografie storiche per il progetto di recupero di un sito minerario. Le immagini d’epoca consentono di identificare la posizione originale dei forni, delle tramvie private e dei magazzini, così da orientare le indagini sul terreno e le misurazioni stratigrafiche. Allo stesso modo, per i ponti ferroviari e le infrastrutture, le fotografie di cantiere diventano base per concertare interventi di consolidamento che rispettino la tecnologia costruttiva originale, dall’intelaiatura metallica ai procedimenti di rivettatura.

Gli archivi fotografici militari e aziendali della prima e seconda guerra mondiale offrono un altro esempio di valore pratico: le ricognizioni aeree e le documentazioni d’officina hanno consentito a ricercatori e restauratori di recuperare dettagli su aeromobili e navi riprodotti con materiali ormai obsoleti. In alcuni casi, reperti smontati e conservati solo parzialmente sono stati ricomposti grazie a fotografie che registravano sequenze di smontaggio o dettagli costruttivi di difficile lettura.

Le applicazioni moderne combinano materiale storico con tecniche contemporanee: fotogrammetria digitale su immagini d’epoca, ortorettifica di foto aeree e integrazione con rilievi laser scanner permettono di realizzare modelli molto accurati. Le procedure richiedono competenze interdisciplinari che uniscono storia, fotografia, ingegneria e conservazione, ma i risultati sono ricostruzioni che elevano la fotografia da fonte a strumento operativo della tutela.

Sono Marco, ricercatore e collaboratore nel campo della storia della fotografia, con una formazione che unisce analisi tecnica e approccio storico-scientifico. Dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria e aver seguito percorsi specialistici in storia della tecnologia, ho maturato un’esperienza decennale nell’analisi critica dei processi produttivi e delle innovazioni che hanno plasmato il mondo della fotografia. La mia passione nasce dal desiderio di svelare i retroscena tecnici degli strumenti fotografici, esaminandone il funzionamento e l’evoluzione nel tempo. Ritengo che la fotografia sia molto più di un’arte visiva: essa è il risultato di un complesso intreccio tra innovazione tecnologica, scienza dei materiali e ingegneria di precisione.

Il mio percorso professionale mi ha portato a collaborare con istituzioni accademiche e centri di ricerca, partecipando a progetti che hanno approfondito l’impatto delle tecnologie fotografiche sullo sviluppo della comunicazione visiva. Mi dedico con rigore all’analisi dei dettagli costruttivi delle macchine fotografiche, studiando sia le innovazioni che le soluzioni pragmatiche adottate nel corso dei decenni. Attraverso conferenze, pubblicazioni e workshop, condivido le mie ricerche e il mio entusiasmo per un settore che si evolve continuamente, alimentato da una costante ricerca della precisione ottica e dell’affidabilità meccanica.